这些照片没有声音,却比文字更鲜活地说着 “从前”,被一一封存在方寸之间,等着多年后的我们,轻轻翻开,就能触到时光里的温柔与力量。

这张照片的主角是刘思齐,虽未施粉黛、未佩饰物,却难掩天生丽质。她是毛泽东长子毛岸英的妻子,革命烈士刘谦初与张文秋的女儿。

照片中,她身着一件黑色的长款大衣,简约而不失优雅。她站在一处带有栏杆的户外场景,环境显得宁静自然。她的笑容温和亲切,展现出一种温婉大方的气质。这张照片据说它是毛岸英生前最喜欢的一张刘思齐的照片,在朝鲜战场时也带在身边。

这张拍摄于1937年上海街头的老照片,生动定格了旧上海的繁华与风情。画面中,两位身着旗袍的女士正结伴过马路,其中一位穿着黑色旗袍,另一位则是带有花纹的旗袍,她们的服饰剪裁精致,尽显民国女性的优雅风韵。

街道上,两辆复古汽车车身的金属质感与复古设计,彰显着当时上海的摩登气息。周围还聚集着不少行人,有穿着传统服饰的,也有西式装扮的,各色建筑林立,烟火气与时尚感交融,完整呈现出1937年上海街头的热闹与多元,是旧上海都市风貌的鲜活缩影。

1945年的德国诺德豪森,硝烟尚未完全散尽的集中营里,二等兵李·戴维斯的身影闯入了一片死寂。他发现一名囚犯瘦得只剩一副骨架,虚弱到连抬头的力气都没有,唯有眼睛偶尔的眨动,证明他还残存着一丝生命气息。

戴维斯从自己的配给中取出一块巧克力,小心翼翼地将它送进男人的嘴里。那男人瞬间落下泪来,虚弱得无法咀嚼,却紧紧“抓”着这份甜意,仿佛握住了稀世黄金。“他已经好几周没说过话了,”旁边的士兵轻声说道,“可刚才,他用英语低声说了句‘谢谢’。”

那个夜晚,戴维斯整晚都守在他身边。奇迹般地,这名囚犯活了下来。此后许多年里,他一次次给戴维斯写信,在信中,他称戴维斯是“把味道带回世界的人”——是那一块巧克力,让他在绝望的废墟里,重新尝到了人性的甜与生命的光。

这张照片中的人物是詹天佑,他是中国近代著名铁路工程专家,有“中国铁路之父”“中国近代工程之父”之称。他在照片中佩戴的是二等宝光嘉禾勋章,这是北洋政府于 1912 年设立的荣誉勋章,詹天佑因铁路事业的卓越贡献,成为首批获此勋章的科技专家之一。

照片上的题字显示,这是中华民国二年元旦日(1913年1月1日),詹天佑谨赠给“桂莘总长”的照片。“桂莘”指的是叶恭绰,时任北洋政府交通部次长兼铁路总局局长。他与詹天佑在铁路事业上深度协作,不仅参与京张铁路的相关事务,还推动了交通大学的创办(1921年),为中国铁路与交通人才培养奠定了基础。

1945年10月25日上午10时,台北公会堂,中国战区台湾省受降典礼。中国受降主官为台湾省行政长官陈仪,日方代表是台湾总督安藤利吉。据记载,安藤利吉在签署受领证时“颤抖执笔,不敢犹豫”,其余日方代表“惨白着脸,低埋头颅”,尽显战败者的狼狈。

陈仪当场通过广播向全世界宣告:“自即日起,台湾及澎湖列岛,已正式重入中国版图,所有一切土地、人民、政事皆已置于中国主权之下。”典礼结束后,台湾全省沸腾。台北40余万市民“老幼俱易新装,家家遍悬彩灯”,街头舞狮戏龙、锣鼓喧天,民众甚至摆出祖先牌位祭拜,以最传统的方式庆祝回归。正如台湾学者戚嘉林所言,日本推行的“皇民化运动”在这一天“被风吹得无影无踪”。

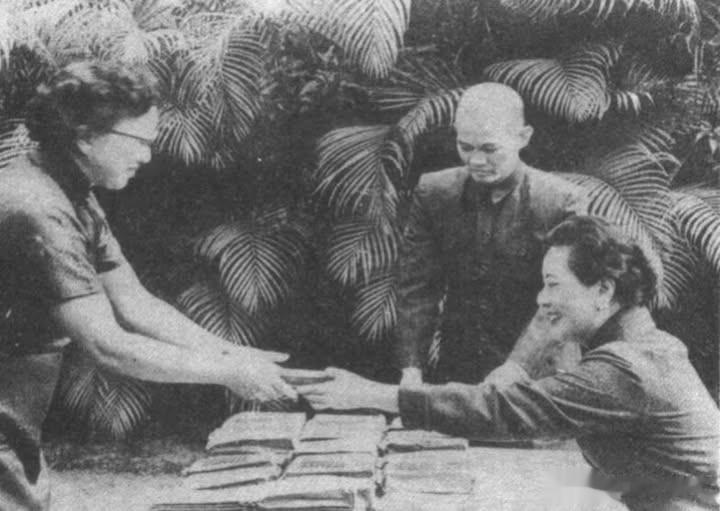

这张照片定格于抗战时期的后方,记录了蒋夫人发放年终礼物的温情场景。画面中,右起的宋身着传统旗袍,面带温和笑意,正与英文秘书陈纯廉交接礼物;中间的侍卫长俞济时身着军装,神情专注地注视着桌上码放整齐的礼物堆。

1936年上海,一张全家福定格了一位纱厂老板的“得意人生”,照相馆内布景考究,左侧是绘有花卉的玻璃屏风与插满鲜花的花瓶,背景幕布仿造欧式庭院景致,地毯的花纹精致繁复。

画面中,男主人身着笔挺的西装,坐姿舒展,脸上带着难以掩饰的洋洋得意;身旁两位太太风格迥异,一位穿着绣工精美的传统旗袍,卷发精致,另一位则身着带有日式风格的服饰,妆容典雅;五个孩子更是个个光鲜,最小的孩童坐在中央,穿着可爱的针织套装,眼神懵懂却也被精心打扮。

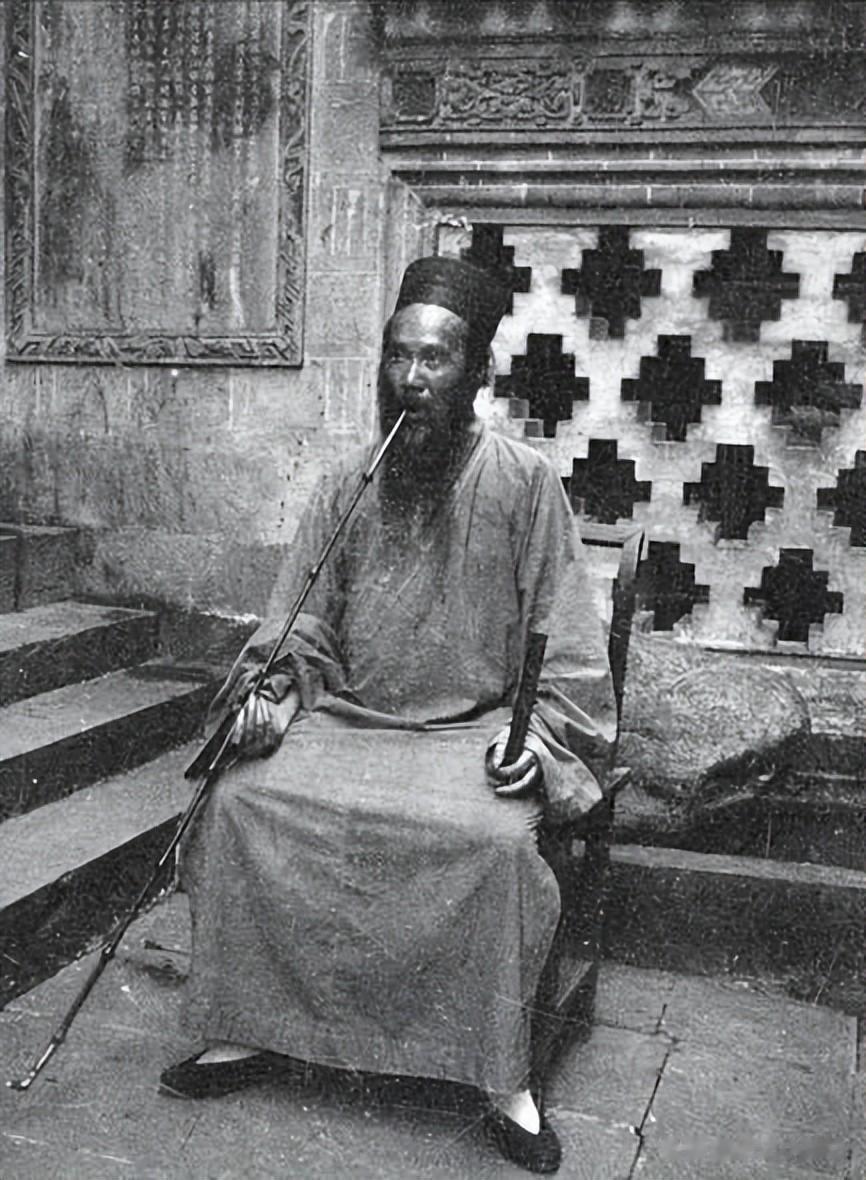

1919年的成都灌县(今都江堰市),美国记者福尔曼从西安辗转至川西时,与一位川西道教长者相遇,一处道教宫观的石阶旁,镜头中央,那位长须道长嘴角斜叼着一支长烟袋,目光平和地望向远方。