1930年代的上海,十里洋场,霓虹闪烁,却是文人墨客的战场与乐园。在这座“东方巴黎”,作家们的经济状况千差万别,宛如社会金字塔的缩影。根据当时的稿酬、房租与生活开支,我们可以将上海作家大致划分为四个等级。

一、头等作家:月入400元,租界新贵的生活

头等作家是上海文坛的顶尖人物,月收入可达400元以上。这在1930年代,已是天文数字——当时普通工人月薪仅10-20元,一斤猪肉才0.2元,一斗米(约10公斤)只需1-2元。这些作家多为畅销书作者或报刊主编,如张恨水、包天笑等。他们一般居住在租界内的新式里弄或公寓,房租每月至少60元,甚至上百元。

新式里弄是20世纪20-30年代上海房地产热潮的产物。早在1920年代,公共租界工部局就鼓励开发商兴建这种砖木结构、带卫生设施的连排住宅,取代传统石库门。典型如静安寺路(今南京西路)一带的里弄,配有自来水、煤气和独立卫生间。

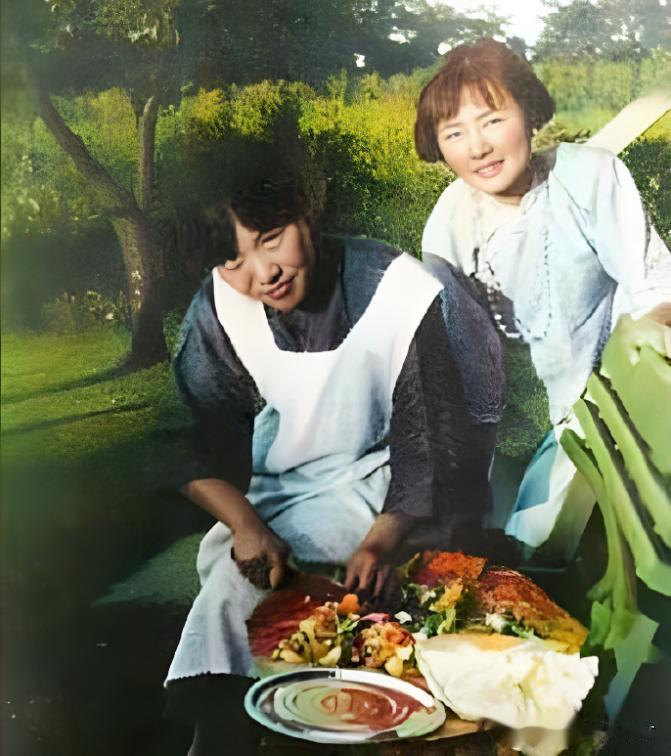

头等作家们饮食丰盛,经常在国际饭店或大华饭店请客聚餐,一顿家宴动辄数十元;每周可去大光明电影院观剧,或在新世界游乐场消遣;出门必乘出租汽车——1933年,上海已有超过2000辆黄包车转型的出租车,单程起步费0.3元。

据1935年《上海生活》杂志调查,头等作家的稿酬可达千字10元以上。张恨水在《申报》连载《啼笑因缘》,日进斗金,月入轻松破千。他们的奢华生活,甚至引发左翼文人的批评,视之为“资产阶级腐朽”。

二等作家:月入200元,中间阶层的典型

二等作家已成名,月收入200元左右,稿酬千字3-5元。他们可住三间房的新式里弄,月租20多元,总生活费至少160元。这是典型的中间阶层生活,介于奢华与小康之间。代表人物如夏衍、胡风。

夏衍(1900-1995)1930年代初任《晨报》副刊编辑,兼写剧本,收入稳定。胡风则主编《七月》诗刊,稿费加编辑薪水,足以维持体面。据夏衍回忆录,他曾在北四川路一带租住三间房,带小院,月租25元。生活费包括请吃西餐、买进口香烟,每月开支严格控制在预算内。

1932年“一·二八”事变后,上海房租上涨20%,但租界内新式里弄仍受中产青睐。1934年,上海市社会局统计,中产家庭月均消费150-250元,二等作家正处此列。他们开始参与左联活动,却未完全脱离商业文坛,生活稳定却充满意识形态挣扎。

三等作家:小有名气,月入百元出头的小康

三等作家小有名气,稿酬千字2-3元。若任杂志社编辑,可加薪水;独立出书则有版税。住房为一层前楼加亭子间,月租15元左右;若两间房,则20元以上。生活费约120元,比普通市民稍优。

亭子间是上海独有现象:石库门房屋顶层小阁楼,原为储物,后改住人。租金低廉,却闷热潮湿。这些作家开始进入社会,偶尔去卡尔登咖啡馆聚会,买书看报。代表如巴金早年,他1931年抵沪后,先住亭子间,后凭《家》版税升级。

1930年,上海有超过10万个亭子间,租客多为白领与文青。据鲁迅日记,1931年他曾探访友人亭子间,感慨“狭小如牢”。三等作家常在良友图书公司或生活书店出书,1935年平均版税率5-10%,一本畅销书可带来数百元收入。

四等作家:初出茅庐,月费60元的底层挣扎

四等作家是文学青年,稿酬千字1-2元。独身或留妻儿老家,住亭子间月租10元;伙食(大米、小菜、油盐、煤球)30元;加衣服、乘车、应酬,总计60元。仍属普通市民阶层。

这些青年多从江浙乡下涌来,梦想在《申报·自由谈》发迹。生活清苦:一碗阳春面0.05元,一天三餐靠路边摊。应酬则是投稿失败后的自我安慰。

1933年左联统计,上海文青年逾千人,多住亭子间。丁玲1931年抵沪后,先住廉价客栈,后靠稿费勉强维持。据《上海统计年鉴》,1936年普通市民月均消费50-70元,四等作家正处底线。

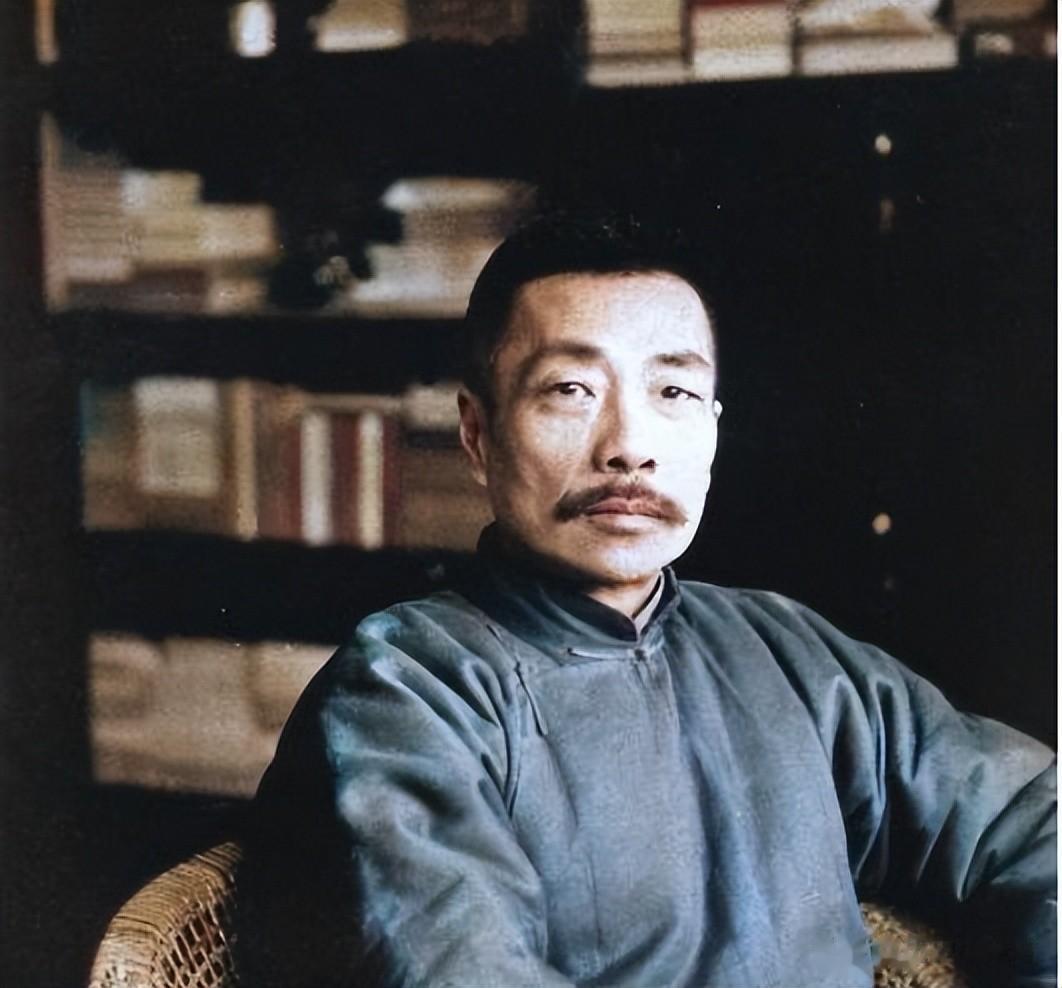

在这四级阶梯中,鲁迅无疑属头等——却以“且介亭”自嘲,寓意寄居租界一隅。1933年4月,鲁迅迁居山阴路大陆新村9号。这幢三层楼房,由“北四行”之一的大陆银行1931年投建,乃典型新式里弄:砖混结构,有院有厅,煤卫俱全,月租60元以上。

鲁迅1927年10月3日抵沪后,先住景云里(石库门),继迁拉摩斯公寓(西式公寓),从未住过亭子间。大陆新村二楼朝南前间为其书房兼卧室,三楼前间是儿子海婴的房间;亭子间则供女佣阿玲居住。鲁迅在此编辑《且介亭杂文》(1934年)、《且介亭杂文二集》(1935年)、《且介亭杂文末编》(1936年)。“且”取“租”字半边,“介”为“界”字下截,“亭”指亭子间,象征半租界、半亭子间的尴尬身份。