白墙为纸,木色作画——这是我对新中式最深的体会。农村的自建房,空间是充裕的。但越是如此,越不能贪心。村里的老木匠说过一句

白墙为纸,木色作画——这是我对新中式最深的体会。农村的自建房,空间是充裕的。但越是如此,越不能贪心。村里的老木匠说过一句很朴实的话:“房子跟人一样,喘得过气来才舒服。”

于是我们留了大片大片的空白。墙面是那种带着细微颗粒感的纯白,不是冰冷的白,是暖的,像米汤的颜色。家具选了浅原木色——那是树木本来的颜色,有着天然的木纹,有的地方深些,有的地方浅些。阳光照进来,墙面成了画布,木头的纹理便在上面作画,一天一个样。

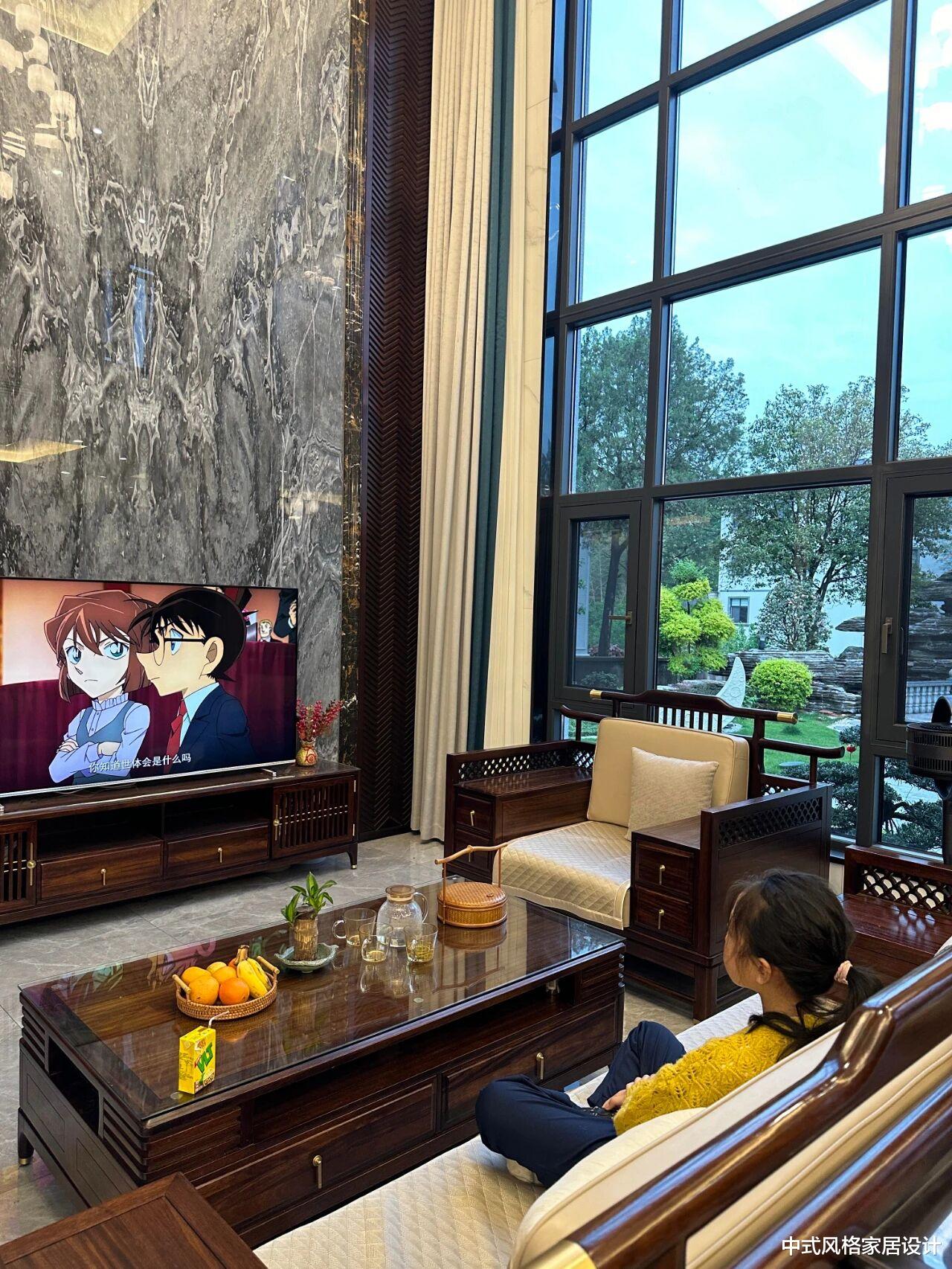

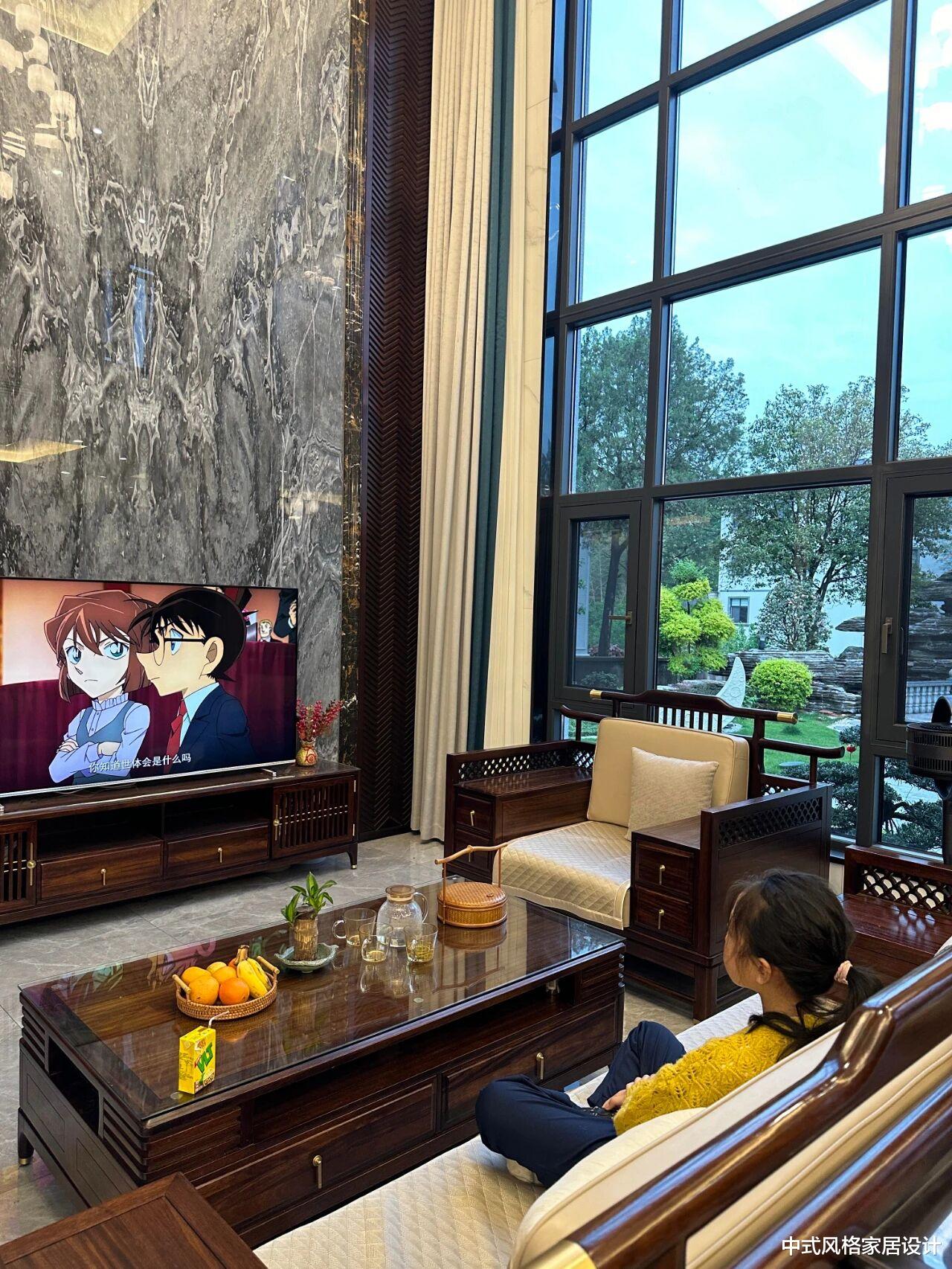

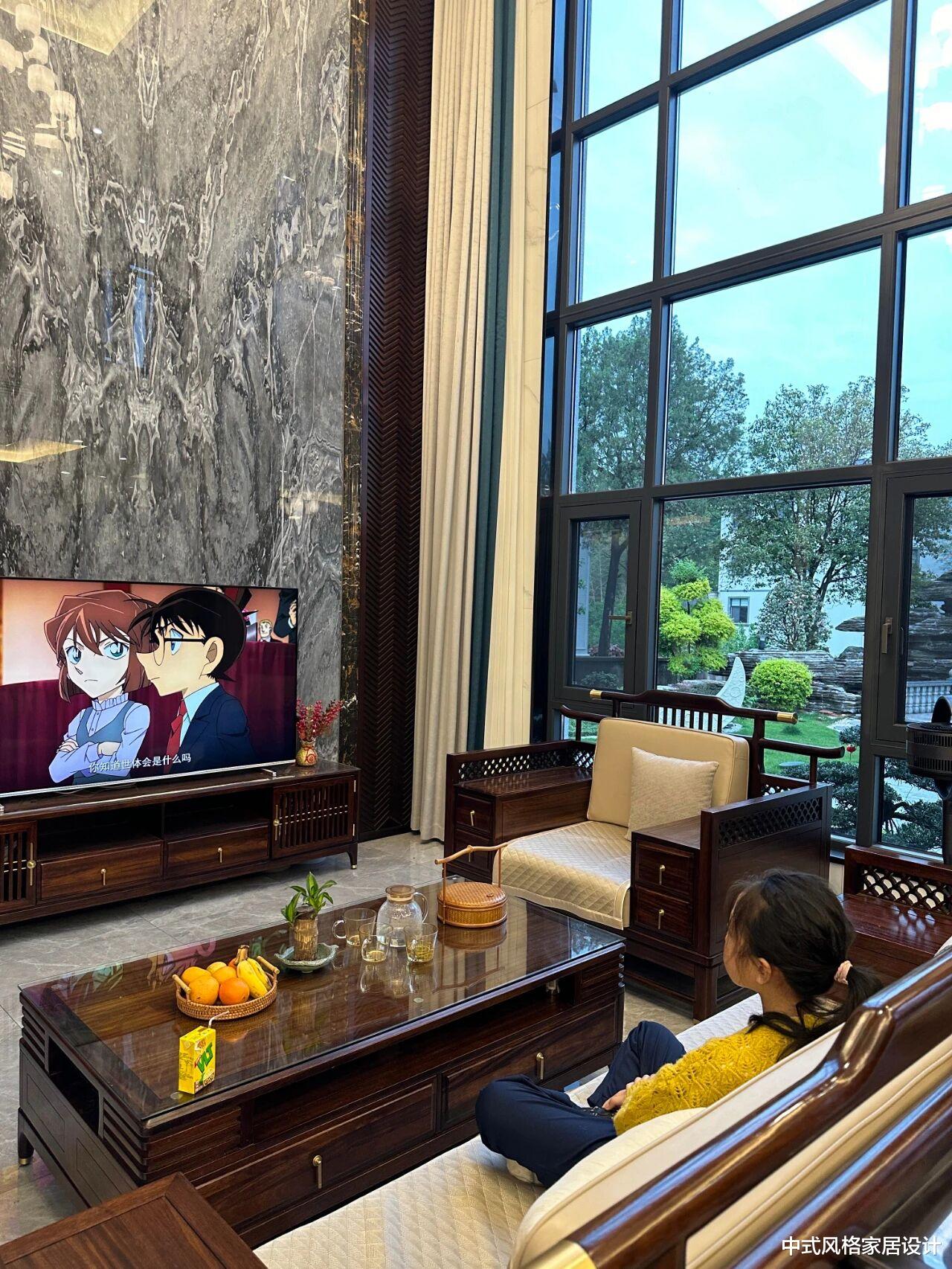

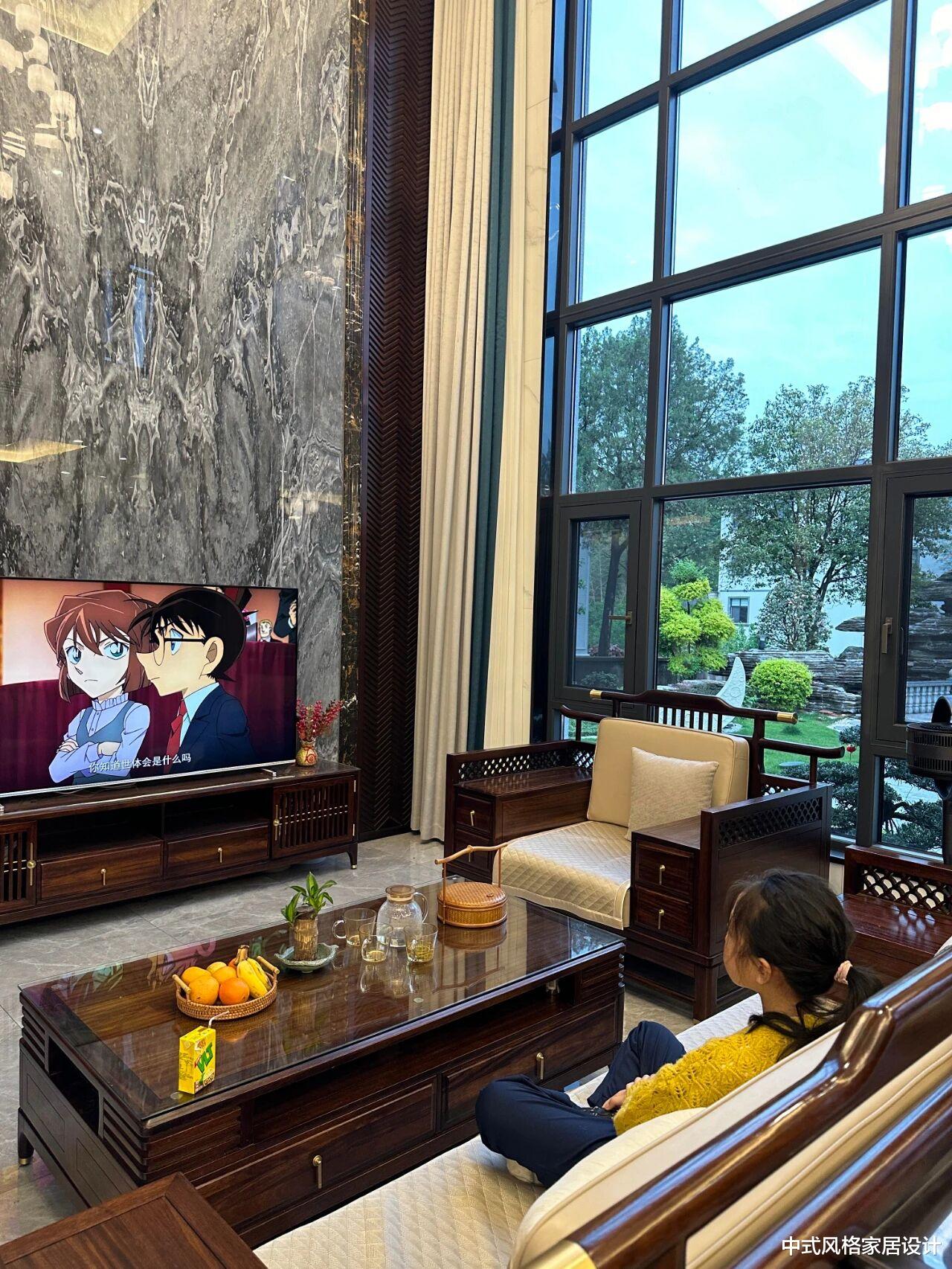

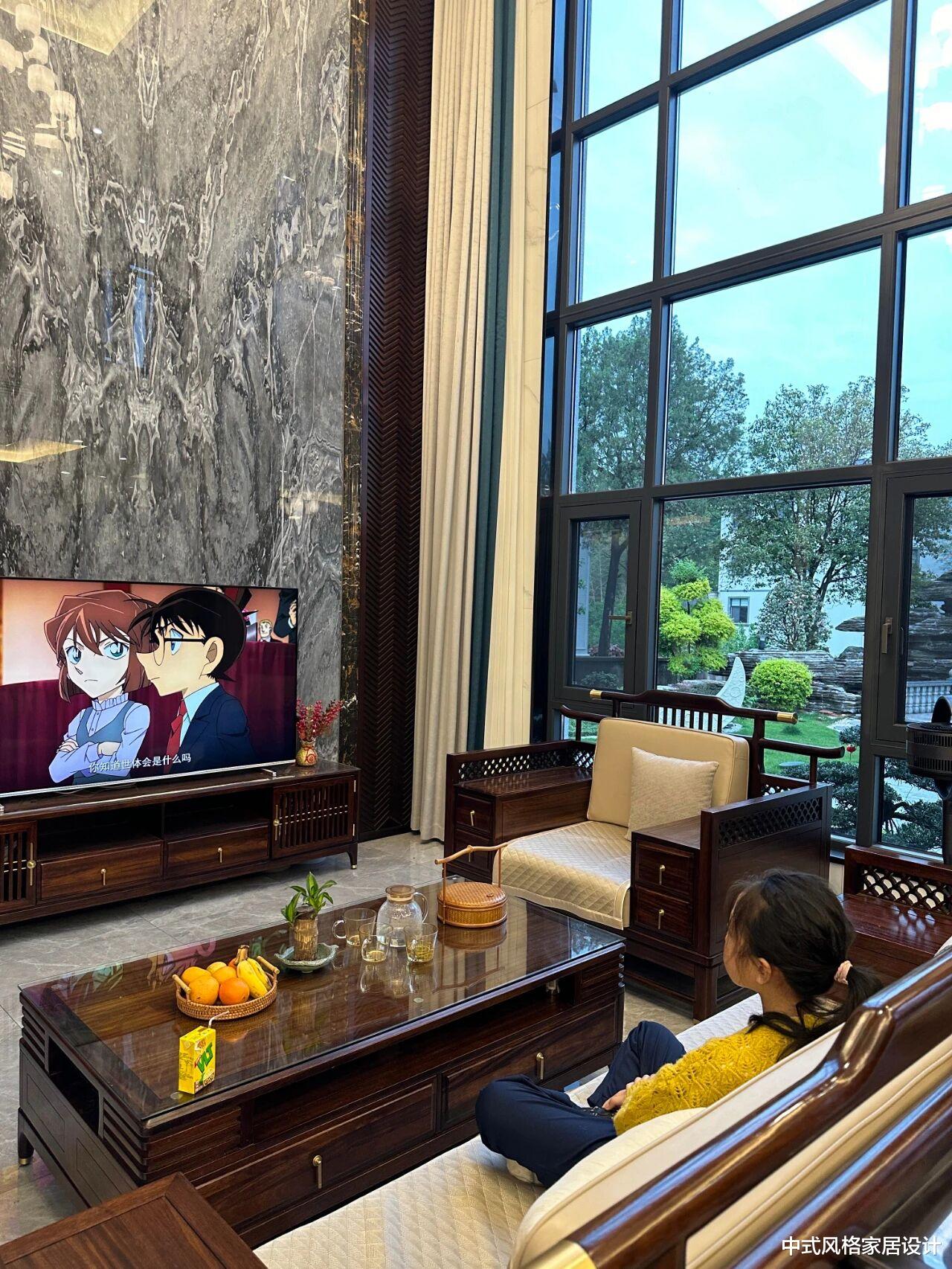

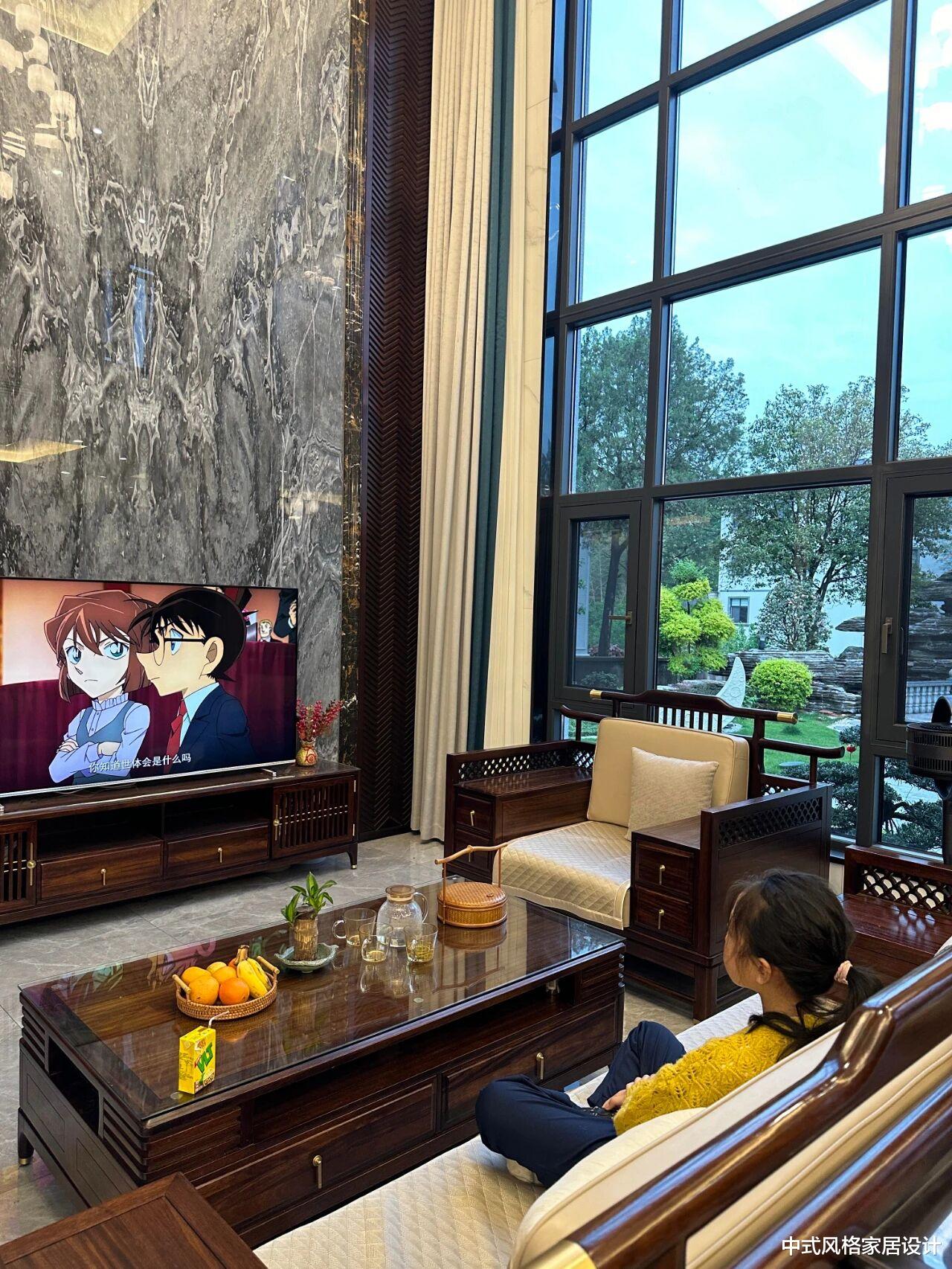

没有复杂的电视墙,没有厚重的吊顶。屋顶很高,高得能装下风穿过堂屋的声音。母亲起初不解:“这么大房子,空荡荡的,不多摆点东西?”后来她坐在这样的空间里纳鞋底,自己笑了:“这样倒是清爽,心里都亮堂了。”

有些美,是需要呼吸的。删繁就简,是中式美学的大智慧。 宋人的画,明式的家具,都是如此——在简单中见韵味,在留白处显意境。

我们选家具时,跑了好几趟城里。最后定下的,都是最简单的款式:一张长沙发,几把单人椅,一张长条茶几。所有的线条都干净利落,没有任何多余的雕花装饰。

但简单不等于将就。餐桌是整块老榆木做的,边角还保留着自然的弧度;椅子是按照明式圈椅改良的,去掉了繁复的雕刻,但保留了那份恰到好处的弧度,坐上去,腰背自然挺直;沙发也是中式的骨架,却铺了柔软的棉麻垫子,坐下去就不想起来。

最妙的是那些空着的地方——堂屋中央什么也没放,孩子们可以在那里追逐嬉戏;墙角的博古架只零星摆着几件旧物:爷爷的旧算盘、我小时候的作文本、一块河滩上捡来的石头。

最好的装饰,是生活本身。 清晨,母亲在厨房做饭,炊烟袅袅;黄昏,父亲在院里抽烟,暮色沉沉;夜晚,一家人围坐喝茶,灯光温柔——这些才是房子真正的灵魂。

房子坐北朝南,我们开了很多窗。不是城里那种密封的落地窗,而是新中式风格的断桥铝门窗,一扇一扇,能把整个春天都推开来。

窗外是自家的菜地,一畦韭菜,两垄小葱,几棵辣椒。再远处,是邻居家的屋顶,黑瓦上长着淡淡的青苔。最远处,是绵延的田野和小山。

窗子成了画框,四季都在里面变换——春天嫩绿,夏天深绿,秋天金黄,冬天素白。有时下雨,雨点打在瓦片上,淅淅沥沥;有时起雾,远山如黛,近树含烟,真是一幅活的水墨画。

夜晚推窗,能看见满天的星星。村里光污染少,银河清晰可见。父亲说:“城里人花钱买星空顶,咱们这是真的。”新中式的窗,不只是为了采光,更是为了把自然请进家里。住得越久,越觉得这样的简单最是耐看。

刚搬进来时,也觉得是不是太素了。邻居家贴了亮堂的瓷砖,装了华丽的水晶灯,相比之下,我们家确实显得“寒酸”。

但一年过去了,两年过去了,那些曾经时髦的装修开始显旧,而我们家的白墙木框,却像是长出来的一样,越来越有味道。墙白了,可以重新粉刷;木头旧了,打磨上油便是新生。这种可以“生长”的装修,才是最懂生活的。

更重要的是,在这样的空间里,人会不自觉地安静下来。没有杂乱的颜色干扰视线,没有多余的物品占据心神。你可以清楚地听见自己的脚步声,听见翻书的声音,听见水烧开的声音。

简单,让心有了安放的地方。如今,每次回老家,推开那扇木门,闻到淡淡的木香,看见阳光在墙上作画,就觉得整个人都被洗涤了一遍。

这才明白,我们追求的新中式,不是元素的堆砌,不是风格的标榜,而是找回中国人骨子里对空间的理解——留白,方能容得下万千气象;简单,才经得起岁月打量。

农村的家,就该这样——简单,耐看,像土地一样朴实,像四季一样自然。在这样的房子里,我们过着最普通的日子,却体会着最深刻的生活美学。

也许,这就是最好的中式生活:在简单中发现丰富,在空白处看见圆满,在每一个平凡的日子里,触摸永恒。