纯净的钻石本是无色透明的,但自然界和实验室里,钻石却能呈现黄、蓝、粉、绿等多种颜色。这些颜色并非 “染色” 而来,而是钻石形成时的 “先天条件” 决定的。今天用这篇文章解读,不同颜色的钻石到底怎么来的。

钻石的主要成分是碳,当其他微量元素钻进它的晶体结构,就会 “染” 出不同颜色,这是最普遍的成因:

黄色钻石:藏了 “氮元素”。氮原子比碳多一个电子,会吸收可见光里的蓝光和紫光,剩下的光线组合起来就显黄色。市面上多数浅黄钻石都属这类,按颜色深浅从 D-Z 分级,超过 Z 级的浓黄钻石就成了珍贵的彩钻。

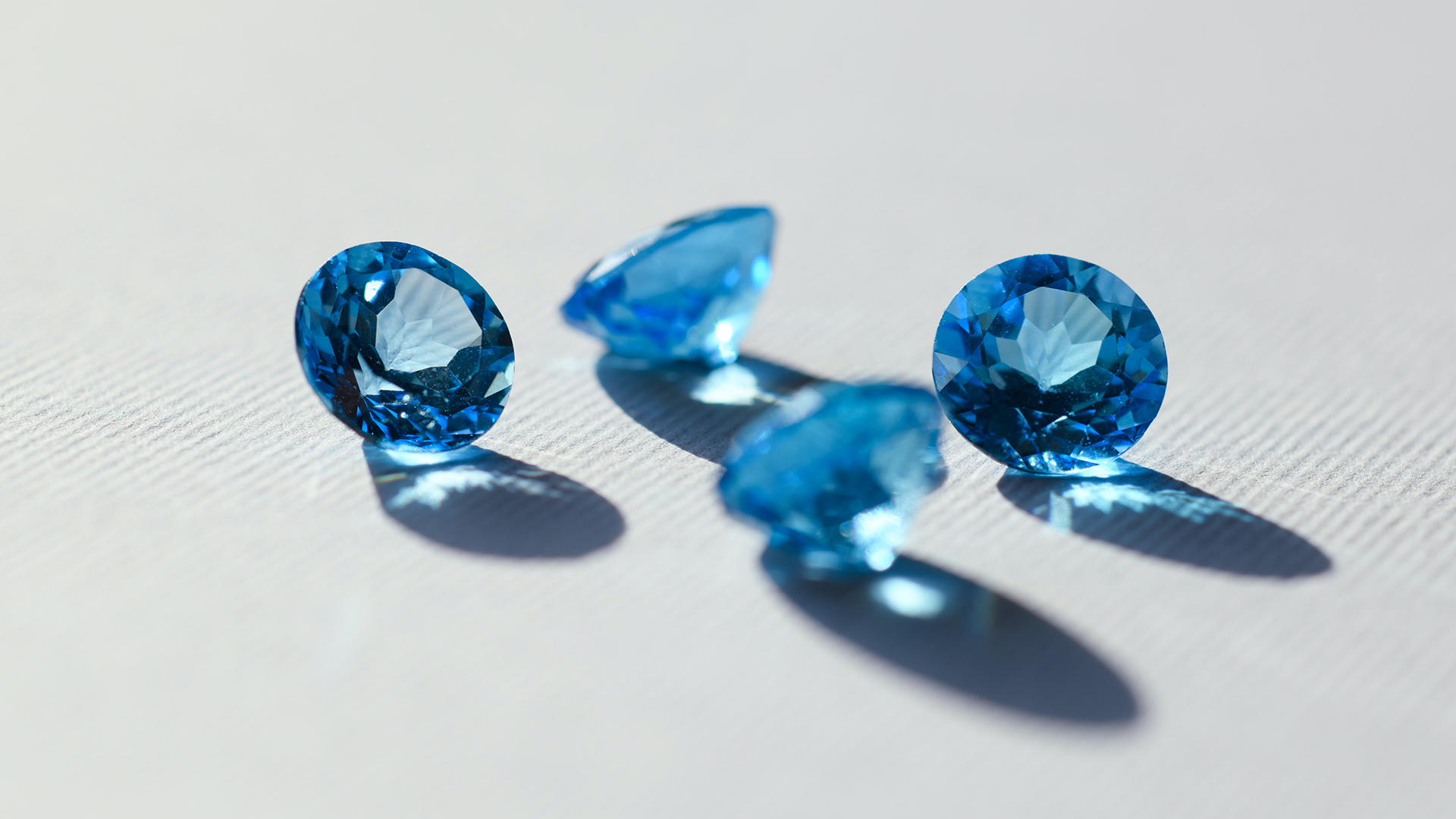

蓝色钻石:掺了 “硼元素”。硼原子比碳少一个电子,会吸收红光和绿光,让钻石透出蓝色。天然蓝钻极稀有,比如著名的 “希望之星”,就是含硼的 Ⅱb 型钻石,价值连城。

其他颜色:近年还发现含氢元素的灰蓝色钻石,氢原子的存在改变了光线吸收方式,形成独特的灰蓝调。

有些钻石颜色和杂质无关,是晶体 “被压变形” 导致的:

粉、棕钻石:钻石在地下深处形成时,会被地壳运动产生的高压挤压,晶体结构出现错位、缺陷。这些结构缺陷会吸收特定波长的光,比如粉色钻石会吸收绿光,棕色钻石则吸收蓝光,从而呈现对应颜色。澳大利亚阿盖尔矿的粉钻就是典型,因结构变形均匀,颜色格外浓郁。

这种成因的钻石很稀有,因为晶体既要承受高压变形,又不能碎掉,形成条件极为苛刻。

更罕见:天然辐射 “烤” 出绿钻,颜色藏表面绿色钻石的形成堪称 “奇遇”,全靠天然辐射的 “魔法”:

钻石在地下若长期接触铀、钍等放射性元素,高能辐射会把碳原子 “打” 出原位,形成空位和缺陷。这些缺陷吸收红光和蓝光,让钻石显绿色,辐射越强、时间越久,颜色越深,甚至能变成深绿或黑色。

有趣的是,天然绿钻的颜色多在表面那层(约 0.02 毫米厚),如果切割时磨掉这层,就会变回无色,这也是绿钻罕见的原因之一。

培育钻的颜色成因更可控,本质是模仿天然过程:

想做黄色培育钻,就主动加入氮元素;要蓝色的就加硼元素,和天然成因一致。

粉色培育钻则通过人工施加压力让晶体变形,绿色的可通过人工辐射处理,颜色纯度还能精准调控,性价比远超天然彩钻。

简单说,钻石的颜色是 “天生注定” 的:要么是形成时混进了杂质元素,要么是被地质力压变了形,要么是被天然辐射 “改造” 过。不管哪种颜色,核心都是晶体对光线的吸收和反射在 “搞鬼”,这也是钻石颜色珍贵又独特的原因。