1961年夏天,一架造型奇特的巨型飞机从苏联萨拉托夫机场起飞,这不是普通轰炸机,而是人类航空史上最大胆的试验品。

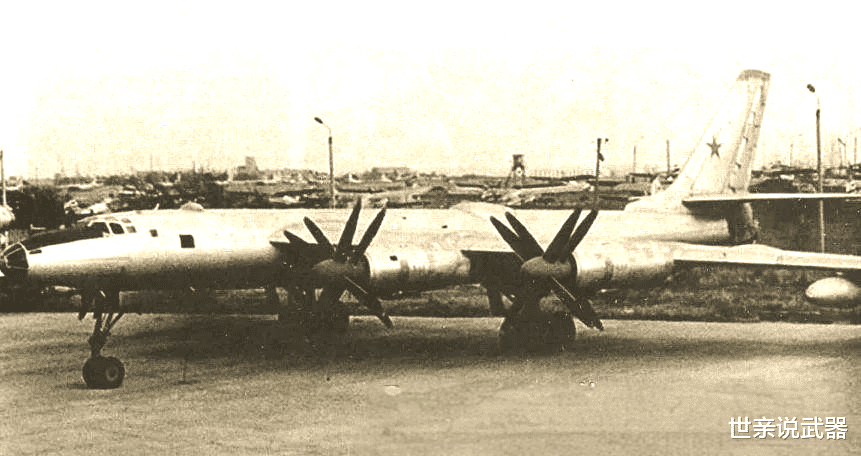

当这架翼展51米、机身长达46米的钢铁巨鸟划过天际时,地面上的美国间谍目瞪口呆。他们监测到异常辐射信号,却无法理解这架飞机如何能在空中持续飞行数日不退。

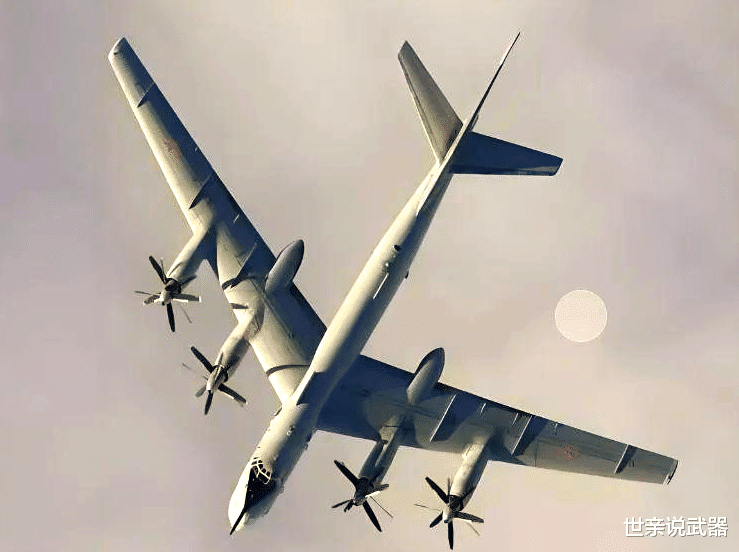

这就是苏联图波列夫设计局研制的图-119核动力轰炸机,冷战时期最疯狂的航空计划之一,也是人类对“无限航程”飞行器的终极探索。

1950年代,美苏竞相探索核动力飞行器。苏联领导人赫鲁晓夫坚信:“谁能掌握核动力飞行技术,谁就能统治天空。”

图波列夫设计局在图-95“熊”式战略轰炸机基础上进行改造,在机身后部安装了小型核反应堆。这个重达26吨的大家伙,通过复杂的管道系统将热能传递给发动机。

与普通飞机不同,图-119的驾驶舱变成了一个“防辐射堡垒”。机组人员坐在重达12吨的铅制防护罩内,周围布满探测仪器,随时监控辐射水平。

图-119理论上能够绕地球飞行80圈,这个数字并非夸张。

它搭载的VVR-C核反应堆功率达到10兆瓦,足够为整个小镇供电。在空中加油技术尚不成熟的年代,核动力意味着真正的全球打击能力。

最令人惊叹的是它的续航设计:通过核反应堆加热空气,驱动8台NK-14A涡桨发动机,只要机械结构撑得住,它就能一直飞下去。

不过,这种设计也带来了致命缺陷——核反应堆的辐射屏蔽系统重达数十吨,严重挤占了有效载荷空间。这架“永不降落”的飞机,实际上带不了几枚炸弹。

图-119在苏联战略体系中扮演着特殊角色——它不是常规轰炸机,而是末日武器。

北约指挥官们深知,一旦图-119升空,就意味着核战争已经爆发。这架飞机可以在地球任何角落投下核弹,然后在空中等待下一步指令,无需返回基地。

更让美国头疼的是:击落它等于在本土制造一场核污染灾难。1963年的一次模拟推演显示,如果在太平洋上空击落图-119,放射性尘埃将污染整个西海岸。

如果它升空,美国别说不敢击落,只能祈祷它被出事故。

图-119最终只建造了一架原型机,共进行了60多次试飞。

每次飞行都伴随着巨大风险。试飞员们回忆,即使有重重防护,机舱内的辐射水平仍然是正常值的数倍。地勤人员在维护飞机时必须穿着全套防护服,工作20分钟就要轮换。

最严重的事故发生在1965年:反应堆冷却系统发生泄漏,虽然及时控制,但导致整架飞机停飞检修三个月。

最终,洲际弹道导弹技术的发展,让这种高风险核动力飞机失去了战略价值。1969年,项目被正式终止,唯一的图-119被拆解,反应堆移至核电站研究。

如今,留在世间的只有几张模糊照片。图-119像一颗流星,在航空史上划过短暂而耀眼的光芒。

它代表了人类对技术极限的挑战,也见证了冷战时期那种近乎疯狂的竞赛思维。