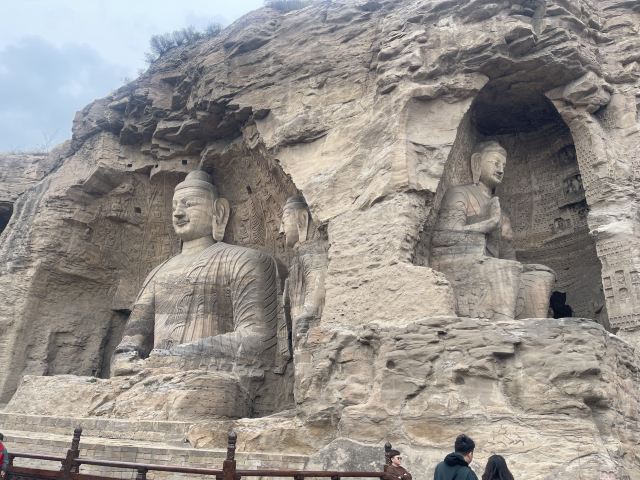

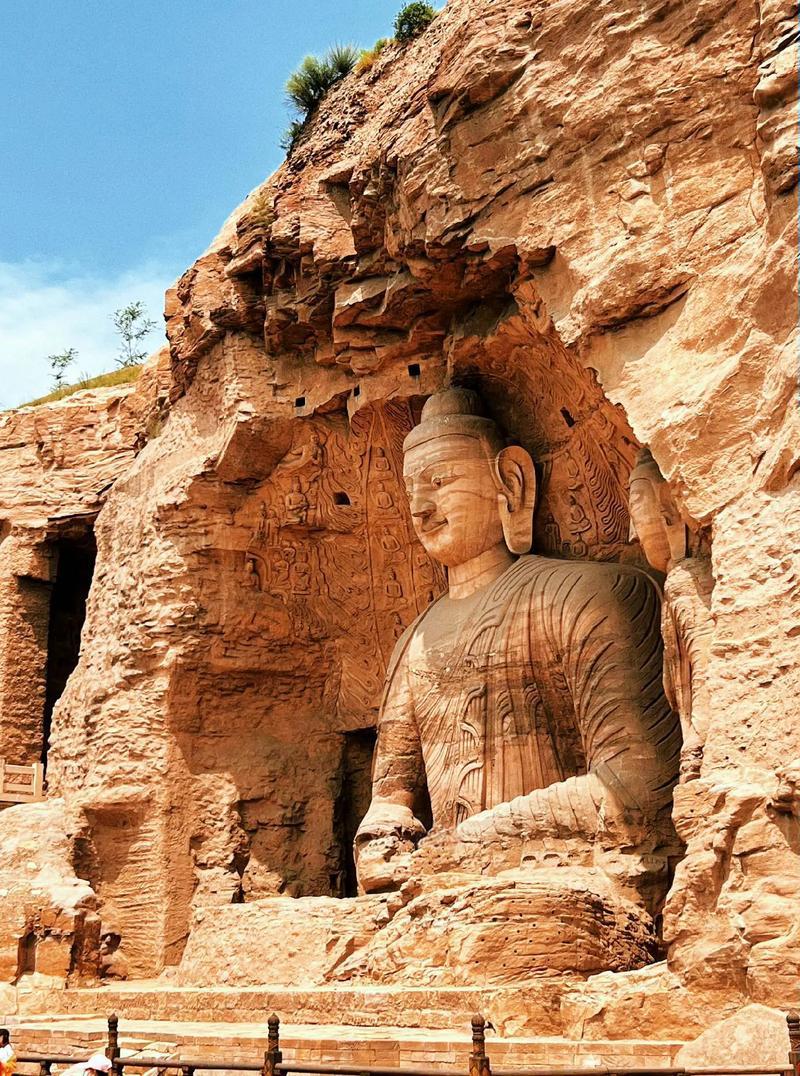

“站在第20窟露天大佛前,仰头看那尊高13.7米的释迦牟尼像——眉眼低垂如俯瞰众生,袈裟褶皱里藏着风的痕迹,连脚面的浮雕都清晰如昨。导游说,这尊佛的微笑,和1500年前开凿它时的阳光温度,几乎没变。”近日,上海95后白领小林在社交平台发布的云冈石窟vlog,单条播放量破2000万。这个藏在山西大同西郊武州山南麓、已有1500年历史的“皇家石窟群”,今夏游客量同比激增320%,其中文化研学团、艺术爱好者、亲子家庭占比超80%,被网友称为“刻在石头上的中国史”“中国人的审美启蒙课堂”。

记者实地探访并结合考古专家、文保团队、文旅部门解读发现,云冈石窟的走红绝非偶然——它是中国首个由皇家主持开凿的大型石窟,更是“丝绸之路文化交流”的活见证。从印度犍陀罗到希腊艺术,从鲜卑族信仰到汉传佛教,1500年的时光在这里凝结成45个洞窟、5.9万余尊造像,每一尊都是“文明的对话者”。这份从“石头里”提炼的“漫游指南”,或许能帮你读懂它的震撼。

文明密码:1500年“凿石史”,藏着中国石窟艺术的“基因图谱”“云冈的‘魂’,在‘融’。”云冈研究院院长杭侃开篇便点题。作为北魏王朝(386-534年)倾全国之力开凿的皇家石窟,云冈的诞生本身就是一场跨文明的“大融合”:

最盛大的“国家工程”:云冈开凿始于北魏文成帝和平元年(460年),由高僧昙曜主持,动用全国能工巧匠,历时60余年建成。现存主要洞窟45个,造像5.9万余尊,最高的17米,最小的仅2厘米,“规模仅次于敦煌莫高窟,但集中性、完整性远超其他早期石窟”;

最多元的艺术基因:第20窟露天大佛的“希腊式鼻梁”、第18窟“立佛袈裟上的波斯联珠纹”、第6窟“中心塔柱上的飞天与维摩诘”……云冈将印度犍陀罗的“立体造像”、希腊的“人体比例”、波斯的“装饰纹样”,与中原的“线刻技法”完美融合,“连佛像的眼神都带着‘胡汉交融’的温度”;

最鲜活的“时代切片”:早中晚三期造像风格迥异——早期“昙曜五窟”(第16-20窟)的雄浑质朴,中期“孝文帝迁都前”的华丽繁复(如第5窟的“千佛袈裟”),晚期“迁都洛阳后”的汉化清瘦(如第38窟的“秀骨清像”),堪称“北魏社会的微缩博物馆”。“看云冈,就是在看一部用石头写的‘民族融合史’。”杭侃说。

“很多人只看‘大佛’,却不知云冈的‘小’更惊艳。”云冈研究院研究员赵昆雨指着第11窟的“太和七年造像题记”介绍:这块刻于483年的铭文,记录了54位信众捐资造像的故事,“从‘邑义’(民间结社)到‘皇室供奉’,连造像的动机、资金来源都刻得清清楚楚,比史书更真实。”

云冈的魅力在于“深而可触”——虽历经千年,却因地质稳定、保护得当,大部分造像保存完好。结合实地体验与专家建议,记者梳理4种特色玩法:

1. 文化研学:跟着考古专家“解码”石窟密码

推荐路线:游客中心→昙曜五窟(16-20窟)→中期洞窟(5、6窟)→晚期洞窟(38窟)→文物修复室→数字展厅。重点听:

专家讲解“昙曜五窟”的“帝王象征”:第19窟主佛是道武帝拓跋珪,第18窟是明元帝拓跋嗣……“北魏皇帝以佛为‘现世化身’,石窟成了‘皇家祠堂’”;

观察“造像细节”:中期洞窟的“褒衣博带”袈裟(汉风)、第6窟“佛传故事”浮雕(连环画式叙事)、第3窟“未完工的巨佛”(残留的凿痕里藏着开凿工艺);

体验“文物修复”:在修复师指导下,用软毛刷清理模拟造像上的浮尘,学习“传统矿物颜料调配”(石青、石绿、赭石),“原来佛像的金漆,是用金箔贴上去的,不是画的!”参与的高中生小吴说。

2. 摄影创作:捕捉“石头上的光影美学”

最佳时段:清晨8:00-9:30(第一缕阳光洒在第20窟大佛面部,阴影勾勒出鼻梁轮廓,如“佛在微笑”);午后3:00-4:30(侧光照射第5窟“交脚弥勒”,衣纹立体感拉满);黄昏5:00-6:00(夕阳给第6窟中心塔柱镀上暖金色,飞天飘带似在流动);

黄金机位:

“大佛全景”:站在第20窟前的广场中央,用广角镜头仰拍,捕捉大佛与武州山的呼应;

“细节特写”:用微距镜头拍第12窟“音乐窟”的飞天——琵琶弦的纹路、箜篌的柱码,连乐伎的发簪都清晰可见;

“人文纪实”:抓拍讲解员用手电筒照亮第3窟“未完工佛面”的瞬间,“光影里的残缺美,比完整的更动人。”大同本地摄影师老周说。

3. 亲子体验:带孩子“玩”懂石窟艺术

云冈是“全国中小学生研学实践教育基地”:

配套“石窟小侦探”手册:提供放大镜、造像卡片,引导孩子对比“印度佛像”与“云冈佛像”的差异(如发型、衣纹);

开设“泥塑佛像”工坊:跟非遗传承人学捏“简化版昙曜大佛”(用陶泥塑出头部、袈裟轮廓);

体验“数字云冈”:在互动屏上“拆解”第6窟中心塔柱,看飞天如何从平板石块“生长”出来,“孩子说,原来石头里藏着这么多‘动画片’!”大同亲子家庭王女士反馈。

4. 深度夜游:在“月光佛国”感受历史温度

云冈推出“夜游石窟”项目(需提前预约):

灯光设计:暖黄色射灯仅照亮重点造像,保留大部分洞窟的神秘感;

特色讲解:讲述“武州山的传说”(如“凿石遇仙”)、“历代守护人”(如民国时期的保护故事);

限定体验:在露天大佛脚下搭帐篷(需申请),听风穿过洞窟的声音,“月光洒在大佛肩头,那种静谧,像和1500年前的凿石人对话。”参与夜游的大学生小陈说。

交通:

高铁:北京→大同南站(2小时,票价190元),转乘公交快速旅游605线(30分钟,5元)直达云冈;

自驾:太原→二广高速→孙右高速→大同绕城高速→云冈出口(全程约3.5小时,景区停车场收费10元/天);

景区配套:游客中心提供免费讲解器(含中文、英文、日文),可扫码听“重点洞窟故事”。

门票与开放时间:

门票120元(含数字展厅、文物修复观摩);

开放时间9:00-17:00(旺季4-10月),16:30停止入场;冬季9:00-16:30(16:00停止入场);

夜游项目:18:30-21:00(需另购夜场票80元,限300人/日)。

安全提示:

部分洞窟台阶较陡(如第5窟),穿防滑鞋,老人小孩需家人搀扶;

禁止触摸造像(汗液会腐蚀表面),禁止使用闪光灯(加速颜料褪色);

夏季洞窟内较阴凉(温差10℃左右),备薄外套;冬季部分区域结冰,小心慢行;

保护文物:勿在洞窟内饮食,垃圾自行带走(景区设分类垃圾桶)。

住宿推荐:

景区附近民宿:云冈镇“石窟人家”(农家小院改造,标间约200元/晚,老板会做“大同刀削面”“羊杂粉汤”);

市区酒店:大同金地豪生大酒店(五星级,距景区20分钟车程,含早餐,标间约500元/晚,推窗见古城墙);

特色体验:云冈博物馆旁“佛缘客栈”(仿北魏风格,标间约350元/晚,房间挂有云冈造像拓片)。

餐饮必尝:

大同刀削面(“东方削面”,手擀面配羊肉臊子,筋道入味);

羊杂粉汤(“老柴削面馆”,羊骨熬汤,粉条滑嫩,配辣椒更香);

沙棘原浆(景区文创店,选用大同野生沙棘,酸甜开胃,富含维C)。

“云冈的爆火,本质是对‘中华文明包容性’的认同。”山西省文旅厅相关负责人分析,当游客不再满足于“打卡拍照”,开始追问“这些佛像从哪来、到哪去”——云冈用“胡汉交融”的艺术、皇家与民间的互动、1500年的保存史,证明了“中华文明是在交流中壮大的”。“数据显示,2024年上半年游客中,文化研学、艺术爱好者占比65%,其中30%自发撰写‘云冈艺术笔记’,在社交平台形成‘云冈热’。”

云冈研究院院长杭侃透露,云冈正推进“数字永生”工程:用8K扫描建立全窟三维模型,未来游客可通过VR“进入”未开放洞窟(如第1窟的“千佛壁”);开发“造像拼搭”小程序,让年轻人在手机上“组装”一尊北魏佛像(从选型到雕刻,体验完整流程)。“我们要让云冈不仅是‘看’的地方,更是‘懂’的空间,把石头里的文明基因,变成当代人的文化底气。”

从北魏的凿石声到今天的赞叹声,从武州山的崖壁到世界的屏幕,云冈石窟用1500年光阴告诉我们:最动人的风景,从不在远方,而在“石头里”的文明对话。正如小林在vlog结尾写的:“离开时,我摸了摸第18窟立佛的脚面——那些被岁月磨得光滑的纹路,都是1500年前,匠人们用锤子与凿子,写给今天的,最深情的情书。”

(注:文中信息综合考古资料、游客采访及云冈研究院解读,无商业推广意图。)