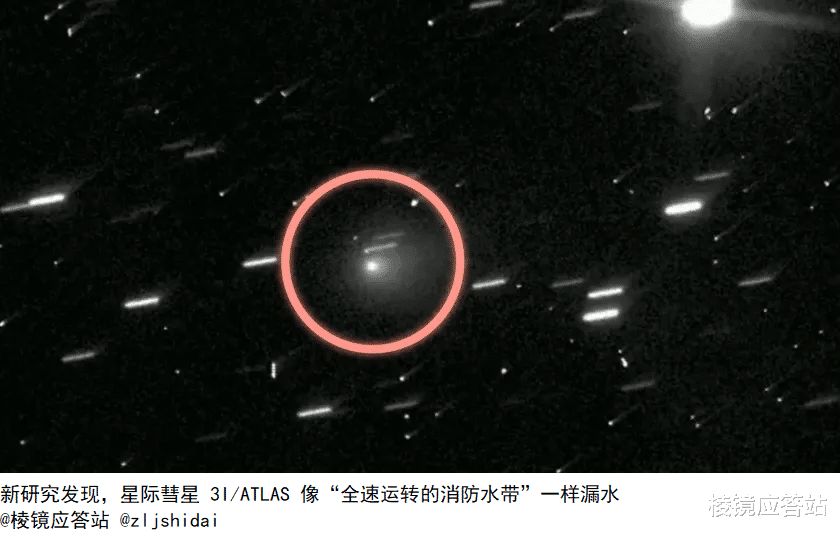

在2025年10月29日UTC时间11:47到达其最近太阳位置的瞬间,彗星3IATLAS成为近年最具研究价值的天文事件之一。

这颗被证实来自星际的彗星,约有曼哈顿那么大,在距太阳大约2.03亿公里处,横穿了太阳系的内部区域。距离地球,虽远于多数近地天体,但其意义,远超距离本身。

此次穿越不仅为科学家提供难得的直接观测对象,也让全球天文与行星防御研究的协同测试进入一个新的层级。

一、核心事实与观测意义

3I/ATLAS是迄今为止,唯一被证实属于来自星际的天体之一,其轨道参数,以及物理特征,为研究星际来源、物质组成及进化史,提供了宝贵的线索。

NASA与国际小行星预警网络IAWN将其作为行星防御体系的关键测试案例,标志着将星际天体纳入常规监测与应急评估框架的实操化尝试。

这不仅检验了现有的观测网络的灵敏度,以及快速反应的能力,也考验着数据的共享、风险的沟通与国际协作的效率。

尽管科学家普遍指出,此彗星对地球不构成威胁,其最接近地球的时间,定在12月19日,仍在2.7亿公里的安全距离内,这丝毫不会削减其科学价值。

二、观测与数据来源的可信性与挑战

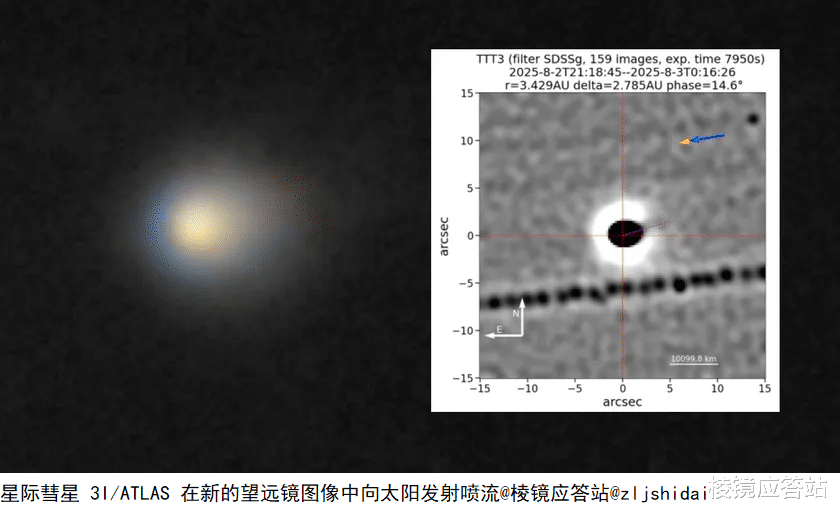

高质量的观测数据来自多源协作:光学望远镜、赤外探测、雷达成像以及轨道动力学建模。

权威机构与实验室,通常会通过公开的数据平台,以及进行同行评议的论文,还有官方的简报等方式来发布信息,这样做是为了避免过度依赖社媒或者那些未经证实的二手信息。

对于3I/ATLAS这样的星际天体,关键数据包括:表面成分,以及其线谱;还有反照率;尾气的排放及其特征;速度矢量;以及针对太阳辐射压力的响应等。

通过对比,不同观测组的结果,科学家们能够构建,更稳健的物理模型,推断源星系的化学演化条件。

对于本文所用的数据与结论,均来自NASA、IAWN以及主要天文台的公开发布与同行评议研究,避免使用未经核验的社媒渠道。

三、独到见解:星际天体监测的制度化与前瞻性

制度化监测的转折点:将星际天体纳入行星防御监测框架,意味着需要在侦测灵敏度、数据标准化、快速响应流程等方面建立跨机构的一致性标准。这一过程将促使全球观测网络在设备协同、数据格式、时空分辨率等方面实现更高的互操作性,为未来的星际来客提供更低的观测门槛与更高的应对效率。

数据驱动的科学潜力:3I/ATLAS提供一个“天然对照组”,帮助科学家区分太阳系内物体的演化规律与星际物质的普遍属性。通过对比其轨道耦合、物理表面风化与原始物质组成,或可揭示星际尘体的形成环境、传输机制以及在银河系内的分布格局。这些线索将反哺对地球早期水合史、生命起源条件等长久悬而未解的问题的理解。

专家观点的整合:多名天体物理学者,强调星际天体的首要价值,在于揭示外部星系材料的多样性,与演化路径。一位来自欧洲天文研究所的研究者指出,从3IATLAS的观测中获取的物质光谱信息,可能补充我们对太阳系外行星大气化学的推断框架。另一位美国天体物理学家强调,星际来客的探测也促使我们重新评估小体在早期太阳系中的角色,及其对行星形成过程的影响。风险与伦理并重。在将星际天体纳入监测体系之际,还需构建起对公众沟通的科学性以及透明度,以防误导性解读与过度渲染。权威机构逐步且清晰地进行公开说明,有助于维系公众信任,避免因信息不对称而引发的恐慌或是误解。

四、对行业的影响:研究方向与应用前景

天文观测与数据处理。星际来客推动观测时序、分辨率、波段覆盖的综合提升。高精度的轨道测算与光谱分析需要更快速的数据处理管线和更强的计算资源支持。对望远镜网格化调度、数据传输网络与云端分析能力,是当前的重点投资方向。

行星防御的实际能力提升。以3I/ATLAS为测试案例,防御体系可以在识别、跟踪、风险评估、公众沟通等环节积累“实战经验”。这将提升未来面向潜在威胁天体的应对效率,这个时候也为科研人员提供对星际物质入射过程的真实观测样本。

科普与教育的桥梁。星际天体的故事具备极强的科普潜力,能够在不牵涉敏感或夸张的科学叙述下,激发公众对天文学与空间科学的兴趣。科学传播者需通过严谨的数据呈现与可验证的推论,建立对科学方法的信任感。

五、结论与展望

3I/ATLAS的出现,既是一次跨星际研究的里程碑,也是全球科学共同体在天文观测、数据治理和风险沟通方面协同能力的真实检验。

尽管这颗彗星对地球并无直接的威胁,它在太阳系边界,与星际介质之间的穿越,为我们提供了难得的“实证样本”,让人们更加清晰地理解银河系的物质流动,以及行星形成的普遍规律。

未来的观测工作将围绕对其物质组成、表面处理以及与太阳辐射相互作用的深入解析展开,这个时候也将推动行星防御体系向更高水平的制度化、标准化与国际协作迈进。

站在此刻,我们更应认识到,星际天体的每一次接近,都是一次对人类知识边界的挑战,也是一次提升全球科技治理能力的契机。

声明:本文的内容90%以上为自己的原创,少量素材借助AI帮助。但是,本文所有内容都经过自己严格审核。图片素材全部都是来源真实素材简单加工。所写文章宗旨为:专注科技热点的解读,用简单的语言拆解复杂的问题,无低俗等不良的引导,望读者知悉。