提到汽车实用知识,多数人会想到“机油标号怎么选”“雨刮器多久换”,或是“自动启停能不能关”。这些当然重要,但更关键的是——汽车消费从来不是“买完就结束”的一次性行为,而是一条从选车、购车到用车、卖车的完整决策链。在这条链上,每个环节的选择都会像蝴蝶效应般影响你的钱包和使用体验。今天我们就撕开“买车=挑配置”的表面,聊聊那些真正能帮你省钱、避坑、提升幸福感的实用逻辑。

打开汽车网站,满屏的“百公里加速5秒”“L2+级辅助驾驶”“20英寸大轮毂”让人眼花缭乱。但你要知道,车企永远不会告诉你:有些参数是给评测机构看的,有些配置是给销售话术当道具的。

第一个问题:你需要为“冗余功能”买单吗?

比如,北方用户为了“看起来高级”选装座椅通风,结果南方梅雨季座椅永远晒不干;家庭用户执着于“零重力座椅”,却忽略了后排ISOFIX接口的数量——孩子安全座椅装不上,再舒服的座椅都是摆设。记住:高频需求>低频噱头。日常开车,你每天用的是空调、车机导航、倒车影像,而不是车载冰箱或氛围灯(除非你是派对达人)。

第二个问题:“标配”真的够用吗?

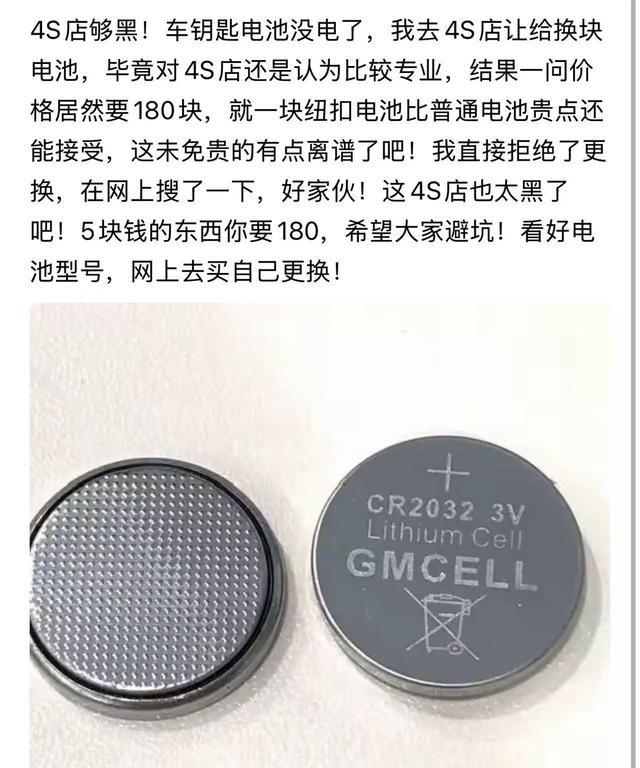

车企总爱宣传“入门即高配”,但有些“标配”可能是减配重灾区。比如,某热门SUV的入门版宣传“全液晶仪表”,实际屏幕只有7英寸,分辨率低到反光时看不清;另一款车的“标配真皮座椅”,其实是仿皮加打孔工艺。建议提车前查车主真实反馈,重点看“哪些配置提车即能用”“哪些需要额外加钱选装”——很多4S店会把选装包装成“限时优惠”,诱导你多花钱。

第三个问题:动力和能耗的“平衡公式”。

“买小排量涡轮还是自吸?”“混动到底值不值?”答案不在参数表,在你的用车场景里。如果每天通勤50公里,高速占比高,2.0T的低扭优势能让你超车更从容;如果主要是市区短途,1.5L自吸+CVT的平顺性和低油耗更省心。至于混动,算笔账:省下的油费能否覆盖比燃油版贵出的3-5万?如果计划3年内换车,可能连差价都赚不回来。

很多人以为“谈下裸车价”就赢了,却不知道真正的坑在提车环节。

首先是金融方案。4S店常推“0首付”“低月供”,但仔细算会发现:所谓“0首付”可能是把利息摊进车价,实际年化利率超过8%;“低月供”可能要求你在店内上全险、装GPS,这些附加成本加起来能多花1-2万。更隐蔽的是“装潢捆绑”——必须加8000元装具才能提车,而这些装具成本可能只有3000元,且质量参差不齐。应对方法:提前明确“落地价包含哪些”,要求4S店列出明细,拒绝口头承诺。

其次是保险细节。交强险必须买,但商业险可以“按需取舍”。比如,新车没必要买“划痕险”(小划痕走车损险更划算),老车可以降低“三者险”保额(但建议至少100万)。另外,注意“指定专修厂险”——如果选了,出险后必须在4S店维修,否则可能拒赔;如果不选,4S店可能以“外面修不好”为由要求加钱。

最后是验车环节。别只看外观有没有划痕,要重点检查:轮胎日期(超过6个月算库存胎)、玻璃生产日期(与整车不符可能大修过)、内饰按键是否灵敏(尤其是车机系统)。如果是库存车(超过3个月),要求4S店免费做一次大保养,包括更换机油、电池检测——这些成本本就该由他们承担。

三、用车时:你以为的“省小钱”,可能在卖车时“亏大钱”很多人觉得“保养随便找个路边店就行”“轻微划痕不用补”,但这些习惯会直接拉低你的二手车残值。

第一,保养记录比里程更重要。

二手车商评估车况时,第一看4S店保养记录。如果你全程在4S店保养,哪怕里程高,也能证明发动机、变速箱等核心部件被规范维护;如果总去路边店,哪怕里程少,车商也会怀疑“是不是偷偷调过表”。建议保留每次保养的发票和电子记录(现在很多4S店支持APP查询),卖车时直接出示,能多卖2000-5000元。

第二,小伤及时处理。

前保险杠的划痕、轮毂的剐蹭,自己补个漆200元能解决,但放任不管,二手车商会按“钣金修复”扣钱,可能多扣1000元。更关键的是,长期不处理的锈蚀会蔓延,比如底边梁轻微生锈,不及时补漆可能导致大面积腐蚀,直接损伤车身结构。

第三,驾驶习惯影响“隐性残值”。

急加速、急刹车会让发动机、变速箱负载增加,缩短寿命;长期短途行驶(5公里内)会导致积碳堆积,影响动力。这些损伤肉眼看不见,但二手车商通过OBD检测能查到数据流异常,从而压低报价。换句话说,你开车的“温柔度”,最终会变成卖车时的“真金白银”。

终于到了卖车环节,很多人直接挂平台等买家,却不知道主动操作能提升溢价。

首先,清理“个人印记”。

别觉得“原厂膜”“座椅套”留着好——买家可能觉得“有改装嫌疑”;更别在车内留私人物品(玩具、香水、儿童座椅),会让人觉得“车脏”“有异味”。彻底精洗内饰(包括顶棚、空调出风口),抛光漆面(去除太阳纹),能让车看起来像“准新车”,至少多卖10%。

其次,提供“增值证明”。

除了保养记录,还能准备:购车发票(证明一手车)、原厂脚垫/钥匙套(证明未改装)、甚至加油票(证明长期加95号油,暗示发动机养护得好)。这些细节能让买家觉得“车主很爱惜”,信任感拉满。

最后,选对卖车渠道。

个人直卖能省中介费,但耗时久,且遇到砍价高手容易妥协;二手车商出价快,但会压价(通常比市场价低5%-8%);4S店置换看似方便,实际是把车卖给合作车商,价格未必最优。建议先挂平台试探行情,再对比车商报价,最后决定是否置换——多花一周时间,可能多赚几千元。

从选车时的一次理性取舍,到卖车时的一次精心准备,汽车消费的每个环节都藏着“实用知识”。这些知识不是教你“如何挑一辆好车”,而是帮你在每一个决策节点上,做出对自己最有利的选择。毕竟,汽车不是一时的玩具,而是陪伴你多年的伙伴——懂它的“脾气”,更懂自己的需求,才能在这条决策链上,少留遗憾,多留实惠。