“月入过万”“保底8000”——打开网约车招募广告,这类诱人的标语随处可见。但当司机真正坐进驾驶室,握住方向盘的那一刻,现实往往与宣传存在不小落差。网约车司机的真实收入究竟如何?所谓“保底8000”又藏着哪些门槛?

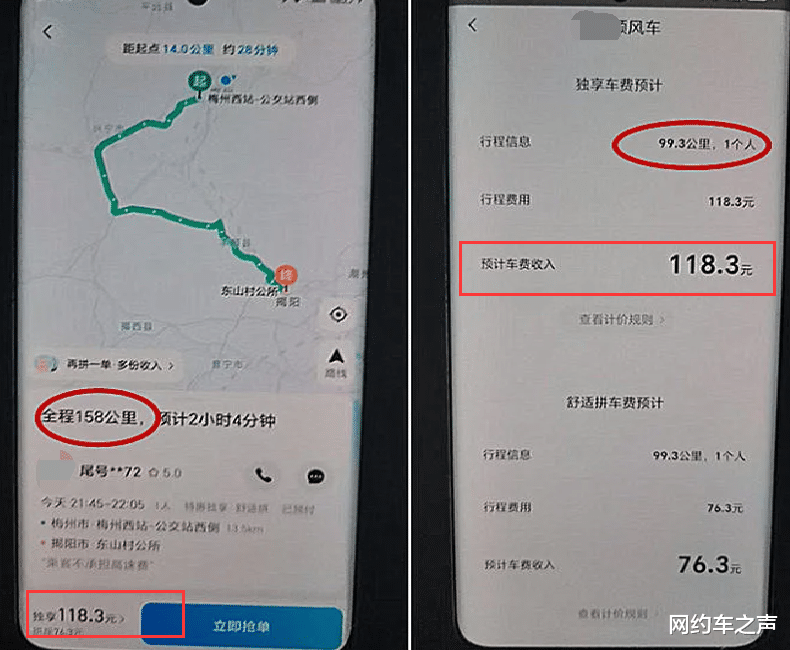

流水高≠收入高,隐性成本吃掉大半

在上海开了5年网约车的王师傅算了笔账:他每天早7点到晚11点在线,日均流水约600元,月流水近1.8万元。但扣除租车费(4500元/月)、充电费(1500元)、车辆折旧(约1000元)、平台抽成(约1800元),再算上偶尔的违章罚款,月净收入勉强维持在7000元左右。

“流水看着漂亮,油费电费、租车钱一扣,剩不下多少。”王师傅坦言,若遇到雨雪天单多,累到腰都直不起来;淡季则流水暴跌,甚至可能“倒贴钱跑单”。

在二三线城市,收入更低。成都司机李姐开的是自家车,省去租车费,但月流水仅8000元左右,扣除充电、保养和平台抽成,到手5000元已是常态。“平台说‘多劳多得’,可我们多劳的代价是每天14小时盯着屏幕,身体根本扛不住。”

“保底8000”是噱头,条件苛刻难达标

所谓“保底收入”,多为平台或中介吸引司机的宣传话术,实际需满足多重隐形条件。某平台区域经理透露,所谓“保底”通常要求司机每日在线12小时以上、高峰时段接单率超90%、月取消率低于2%,且仅针对新司机前3个月。

一旦司机达不到要求,保底即失效。更关键的是,中介推荐的“保底岗位”常捆绑高额租车费或“信息费”,司机稍有疏忽便可能“竹篮打水”。

收入分化加剧,多数人在“生存线”挣扎

据交通运输部数据,2023年全国网约车驾驶员证持证人数超500万,但全职司机月收入超8000元的不足20%。多数司机月收入集中在5000-7000元,且需牺牲休息时间、承受久坐和腰椎劳损等健康代价。

年轻司机还能拼体力,40岁以上的老司机则常感叹“越跑越累,钱却没多赚”。 网约车早已不是“躺赚”行业。所谓“保底8000”,本质是用高强度劳动换来的“极限收入”,而非轻松可得的“保障”。

对想入行的新手而言,与其被广告吸引,不如先算清成本账:流水减去租车、充电、抽成,再评估自己能否接受每天12小时以上的“连轴转”——这或许才是网约车司机收入最真实的注脚。

评论列表