想象这样一个场景:当你在黑暗之中,轻轻悠悠地,缓缓地咬碎一块硬邦邦的糖时,那湛蓝的光芒便会稍稍地,短暂地闪烁那么一下。

这个现象,曾让17世纪的哲学家培根惊叹不已,却也在三个多世纪的科学研究中,留下了深刻的刻板印象——人们笃信,只有完美的晶体结构,才能在机械应力下发光。

不过最近一项发表在《化学科学》上的突破性研究,彻底推翻了这一观念。

来自冲绳科学技术大学院大学的研究团队在完全没有晶体的非晶材料中实现了机械发光,这一发现不仅重新定义了材料科学的基本认知,更为可穿戴传感器、结构监测等领域开启了全新的想象空间。

从糖晶火花到学术教条的三百年

机械发光,其学名“力致发光”,是指这样一种现象:材料在受到诸如受压,以及摩擦或者弯曲等机械应力时,会产生光。

长期以来,这种现象被完全与晶体结构挂钩,科学家们认为,晶体内规则有序的原子排列,是发光的必要前提——当晶体受压时,有序结构,会产生微观缺陷,激发发光中心,释放光子。

这一理论框架,在数十年间,占据了研究的主导地位,甚至还指导了应力传感器的开发方向。

但问题在于,晶体材料在实际应用中,存在着明显的缺陷。它们很轻易地就会碎裂,制备成本较为高昂,在复杂的环境里,性能会有明显的波动,这严重地阻碍了机械发光技术的产业化进程。对于那些需要具备柔性、耐用性的可穿戴设备来说,传统的晶体材料,显得有些力不从心。能否突破“非晶体就无法发光”的魔咒呢?

双重突破:理论与实验的颠覆

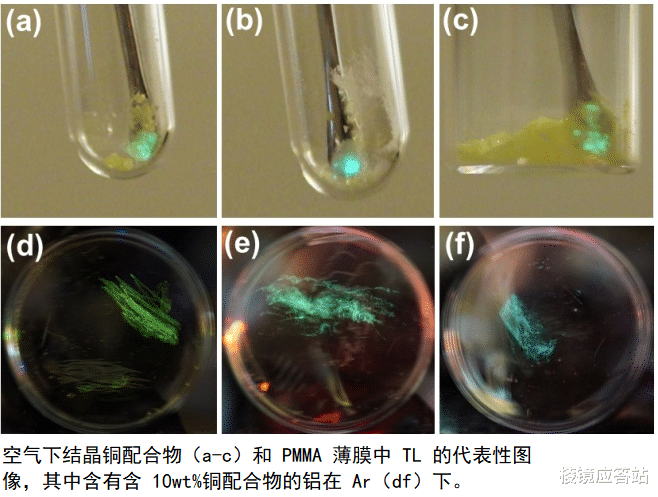

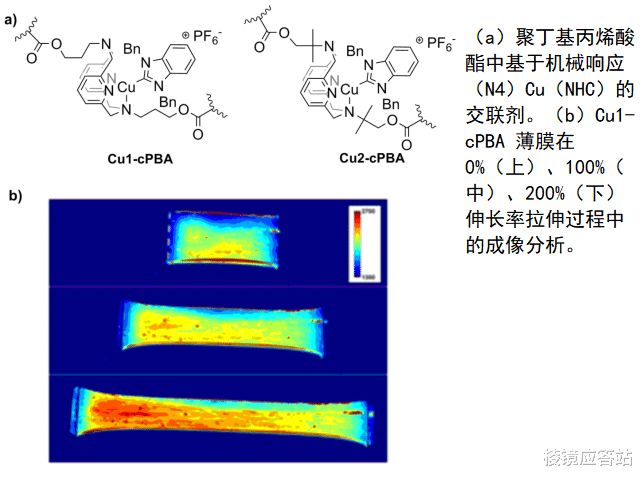

冊绪团队的研究从两个方面发起挑战,首先他们设计了非晶态有机材料,通过引入特殊的发光分子,在没有长程有序的结构中构建了能够响应机械应力的发光通道。

其次他们用系统的实验数据证明了一个颠覆性结论:晶体断裂根本不是发光的唯一途径。

在特定分子设计条件下,非晶材料中的局域化能态与外界应力的耦合足以产生可观的光输出。

当你按压,以及拉扯或是摩擦这些柔软的非晶薄膜之际,它们便会稳定地发出光芒,并且光的持续时间与晶体相比更为长久,重复性也更加优良。

看不见的电场舞蹈

光是怎样产生的呢?答案隐匿于一个难以察觉的电场世界里。当非晶薄膜遭受到机械方面的刺激之时,由摩擦以及接触所生成的静电荷,在局部区域形成了极为强大的电场,这种电场足够激发薄膜之中的发光分子。被激发的分子释放出能量,把激发传递给周边的气体分子,最终造就了可见光。和晶体“因损伤而光”有着天壤之别,这乃是“因电而亮”的全新模式。

研究团队运用分子对接,以及能带理论等先进工具来进行材料设计,以此确保非晶体系,既能拥有稳定的发光活性位点,又能够对外界力场做出敏感响应。这不仅提升了材料设计的灵活性,还极大地降低了对高质量晶体合成的依赖。

权威声音与应用前景

学术界对这一突破的评价,普遍较为积极。材料物理学家指出,机械发光的本质,源于能态密度、局域耦合以及应力场的综合作用,并非仅仅因为晶体的特殊性。这为开发新型的、柔性的、可穿戴的光电传感器,提供了强有力的理论支持。

从产业角度来看,非晶材料优势较为突出,它具有更加优良的可加工性,更强的适配性以及更为突出的成本优势。未来其有望在生物医学传感、结构健康监测以及智能涂层等诸多领域,实现稳定的应用,市场潜力非常显著。这项研究还为跨学科协作树立了典范,化学设计、物理表征与器件集成的协同工作,乃是推动新材料产业化的重要因素。

现实的挑战

从学术发现到商业化这一过程中,仍需跨越诸多障碍。首先非晶材料的长期稳定性,以及它的耐久性,都需要进行验证,尤其要验证在极端条件下的表现。其次发光强度与响应速度,需要加以优化并达成平衡。再次统一的表征体系,以及标准化的测试方法,极为重要。最后实现大规模、低成本的制备,是商业化的关键瓶颈所在。

展望

这个突破重新定义了科学的可能性边界,三个多世纪来,人类误认为只有完美的有序才能产生光。今天我们明白即使在看似混乱的非晶材料中,也隐藏着光的奥秘。

若未来研究,进一步深化机制理解,优化设计,并实现与柔性电子的集成,相关传感器的灵敏度、稳定性以及成本优势,都将飞跃式提升。

从培根的糖晶火花到冲绳团队的柔性薄膜,人类对机械发光的理解完成了一个优美的转身——这不仅是材料科学的进步,更是向智能材料新时代迈进的明证。

声明:本文的内容90%以上为自己的原创,少量素材借助AI帮助。但是,本文所有内容都经过自己严格审核。图片素材全部都是来源真实素材简单加工。所写文章宗旨为:专注科技热点的解读,用简单的语言拆解复杂的问题,无低俗等不良的引导,望读者知悉。