这组拍摄于清末的老照片,没有史书里 “变法”“革命” 的宏大叙事,却用最细碎的镜头,把一个王朝落幕前的呼吸,封存在了方寸相纸里。

这张照片定格了清末雨后的城市街头,精美的中式建筑与牌坊雕梁画栋,尽显传统工艺的精湛;街上马车、行人穿梭往来,却被泥泞的路面困住 —— 行人深一脚浅一脚,车马在泥地里艰难挪动,与建筑的精致形成鲜明反差。

清末北京城多数街道为土路,遇风扬尘、遇雨积水,阻碍交通与生活。嘉庆年间《燕京杂记》记载“天晴时则沙深埋足,尘细扑面;阴雨则污泥满道,臭气蒸天”,可见当时道路环境之差。

这张照片展现了清末北方雪地中赶羊人,积雪覆盖的道路上,两位赶羊人身着厚实的传统冬装,一位手持羊鞭在前引路,另一位在后照看羊群;一群羊或白或棕,在雪地上缓缓前行,枯树、民居也覆着薄雪,冬日的清冷感扑面而来。

当时北京、天津等城市的餐馆(尤其是清真餐馆)、肉市对羊肉需求旺盛,乡村养殖户会赶着羊群从乡间往城里的商号、集市输送,供餐馆采购制作菜肴,或供皮毛商号收购加工。

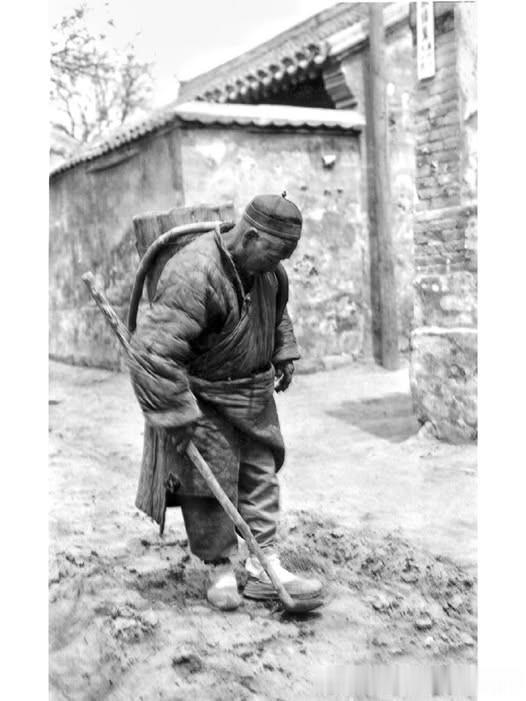

这张照片定格了清末一位街头拾粪老汉的身影,他头戴瓜皮小帽,身着打满补丁的暗沉旧棉袍,腰间系着粗布带,脚踩沾泥的布鞋,背着竹制粪筐、手持粪叉,正低头在土路上仔细捡拾粪肥。

他并非城市清洁工,而是为自家庄稼地收集天然肥料的农户。在清末农业社会,农家肥是粮食增产的关键,“拾粪”是农户重要的肥料来源——他们会在城镇街头、乡间道路捡拾人畜粪便,运回农田滋养庄稼。

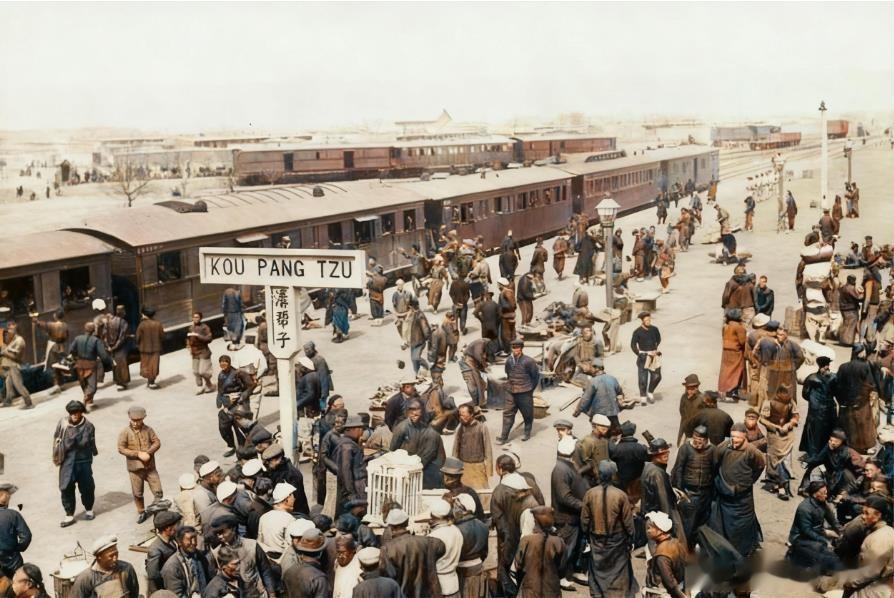

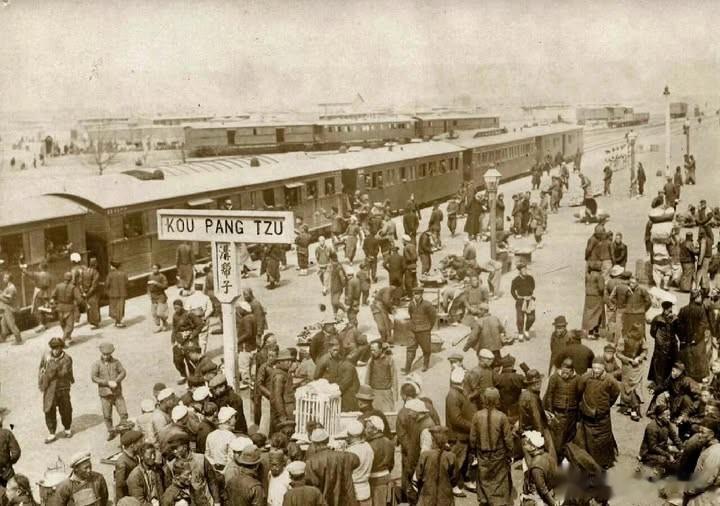

这张照片拍摄于清末的溝帮子火车站(今辽宁锦州境内),站牌上的“KOU PANG TZU”是“溝帮子”的威妥玛拼音(清末民初用于汉语拉丁化的拼写方式)。

画面中,站台上熙熙攘攘全是男性,无一名女性身影,深刻反映了清末社会性别观念的局限——公共出行(尤其是铁路这种新兴公共空间)几乎被视为男性领域,女性在这类场景中的参与度极低。

照片中的是清末一辆马车,一旁的赶车人身着清末典型服饰,头戴瓜皮帽,整体画面勾勒出清末交通出行的一段缩影,马车由一匹健硕的白马牵引,车轮结构古朴,车厢虽在工艺上显露出当时的精致做工,有着较为规整的造型与细节设计,但从外观可直观感受到内部空间局促。

彼时这类马车多为短途出行或特定场景使用,受限于时代的工艺与设计理念,车厢空间狭小,试想乘坐其中,想必难以伸展肢体,舒适性自然欠佳。

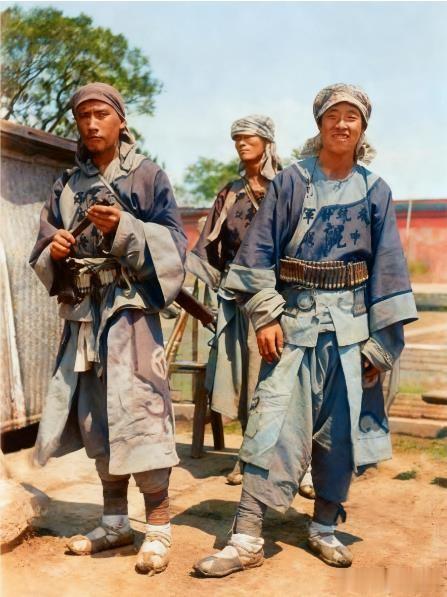

这张照片呈现的是1900年北京的甘军士兵,士兵们头戴头巾,身着旧式军装,腰间束着弹带,脚蹬布鞋,装束兼具西北地方武装特色与晚清军队的制式痕迹。

这支军队由董福祥统领,1898年奉清廷之命移防北京。1900年义和团运动期间,甘军成为攻打教堂、围攻使馆的主力之一,且不少士兵受义和团影响,兼具拳民身份。

这张照片拍摄于1896年李鸿章访俄期间,画面右侧是晚清重臣李鸿章,左侧是俄国海军少将泽列诺伊。

此时李鸿章已74岁,因俄国沙皇尼古拉二世加冕典礼的邀请,他率团出访俄国。照片中,李鸿章身着传统官服,坐在特制的轮椅上(因年迈行动不便);泽列诺伊则穿着俄国海军军装,两人在俄国的一处建筑前合影。

晚清时期的英国,英国人向清朝驻英公使龚照瑷展示马克沁机枪的震撼威力——仅仅半分钟,那棵环腰粗壮的大树便被无情射断,其破坏力在断裂的树干上展露无遗。

上方的英国人齐格蒙洛维身着西式长外套,而年轻的中国面孔龚心湛(龚照瑷侄子)则身着传统中式服装,与其他中外人士一同围绕着机枪与断树,或站或立。

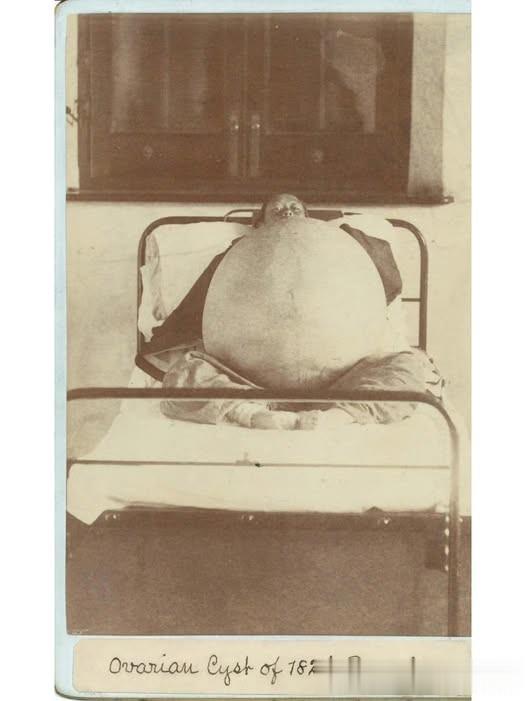

这张拍摄于1894年的老照片,一位中国女性躺在简陋的铁制病床上,腹部被一个重182.5磅(约82.8公斤)的卵巢囊肿撑得异常隆起,几乎占据了整张病床的大半空间。她的面部露出疲惫的神情,身体被囊肿挤压得蜷缩在床榻上,仅能看到脚部的轮廓。

照片下方的标注“Ovarian Cyst of 182½ Pounds”,清晰记录了这一罕见病症的重量。主刀医生是M. Elizabeth Reifsnyder,她成功移除了这个巨型囊肿,创下了当时卵巢囊肿手术的重量纪录之一。