流量,从来都是一把双刃剑,对雷军和小米如是,对华为和余承东亦如是。

最近一段时间,雷军和小米很是“难过”。成都的车祸、第一财经的《小米,别让年轻人的第一台车变成最后一台》、经济观察报的《小米之“祸”》,一遍一遍地冲击着热搜。

图片来源于网络

图片来源于网络

在享受着流量带来的效益的同时,雷军和小米也深刻感受了流量冲击的切肤之痛。

“低调”的雷军和“消失”的余承东前天,在2025世界智能网联汽车大会上,相对于其他车企掌门人的发言,雷军的演讲很简短,像是在刻意要“低调”一些。可是,7分钟左右的演讲,依旧因为那句“共同抵制网络水军和黑公关”,在网络上引起了众多的争议。

图片来源于网络

很多人估计没有特别注意,一向以来这种级别的大会余承东都会参加,这一次,余承东并没有出席。如果不是因为特别重要的事,想必余承东也是在刻意“低调”!

两个“顶流”都在可以回避的,就是流量吧。

可是,树欲静而风不止,“抵制水军”将雷军想要的“低调”又推上了热搜。

网络上负面评价存在的必要性任正非是这样定位企业公共关系的:

允许正面评价和负面评价同时存在,“水多了加面,面多了加水”,保证正面评价有60-70%,负面评价有30-40%。

他还说“长江有主航道,也有些漩涡,漩涡旁边还有些木屑。江水在中间流得很快,边上流得很慢,还有回流。”

图片来源于网络

这个极具哲学智慧的“老头儿”,将华为会面对的正面和负面评价分析地非常透彻。

60%-70%的正面评价是靠企业创造的价值争取来的,而30-40%的负面评价,则为企业能够“主航向”提供了参考的方向。

相对于华为,小米还是一个年轻的企业。相对于任正非,雷军还是一个年轻的企业家,但任正非所总结的智慧确实值得雷军和小米学习。

负面的评价从来不是靠手段解决掉的,而是要靠企业长期创造社会价值、用户价值去平衡掉的。

“骑虎难下”的雷军相比之前找各种大牌代言手机产品,近几年,小米比较少请明星了,因为雷军已经成为其最具流量的代言人。

这样做的优点,省钱是次要的,其核心是能够让市场和消费者的眼球聚焦于企业本身的品牌价值,雷军就是小米,而小米也就是雷军。

这样做的缺点,也很致命,因为雷军的一举一动就完全代表着小米,如果雷军出现一些负面,比如说错一些话,造成的负面效应可能就是几何级的增长。

此外,除了雷军之外,一个企业里,很难会像华为那样有两个大“IP”——任正非和余承东。这就导致小米的营销动作很大程度上会依赖于雷军。

就像小米17系列的发布会,虽然雷军说要把手机业务交给卢伟冰,可为了最大的营销效果,那次发布会还是和雷军的年度演讲绑定在了一起。而演讲中,前面大讲特讲玄戒和后面手机全系首发骁龙芯片的“反差”,着实也又引起了争议。

图片来源于网络

可现在的雷军是无论如何都做不到像任正非那样“退居二线”的,成功人士或者说成功企业家的光环,在小米的其他人身上没有。因此,小米重要的节点上,雷军必须要冲在第一线。

结果就是,在流量转化企业效益的同时,也承受着流量的冲击和敲打。

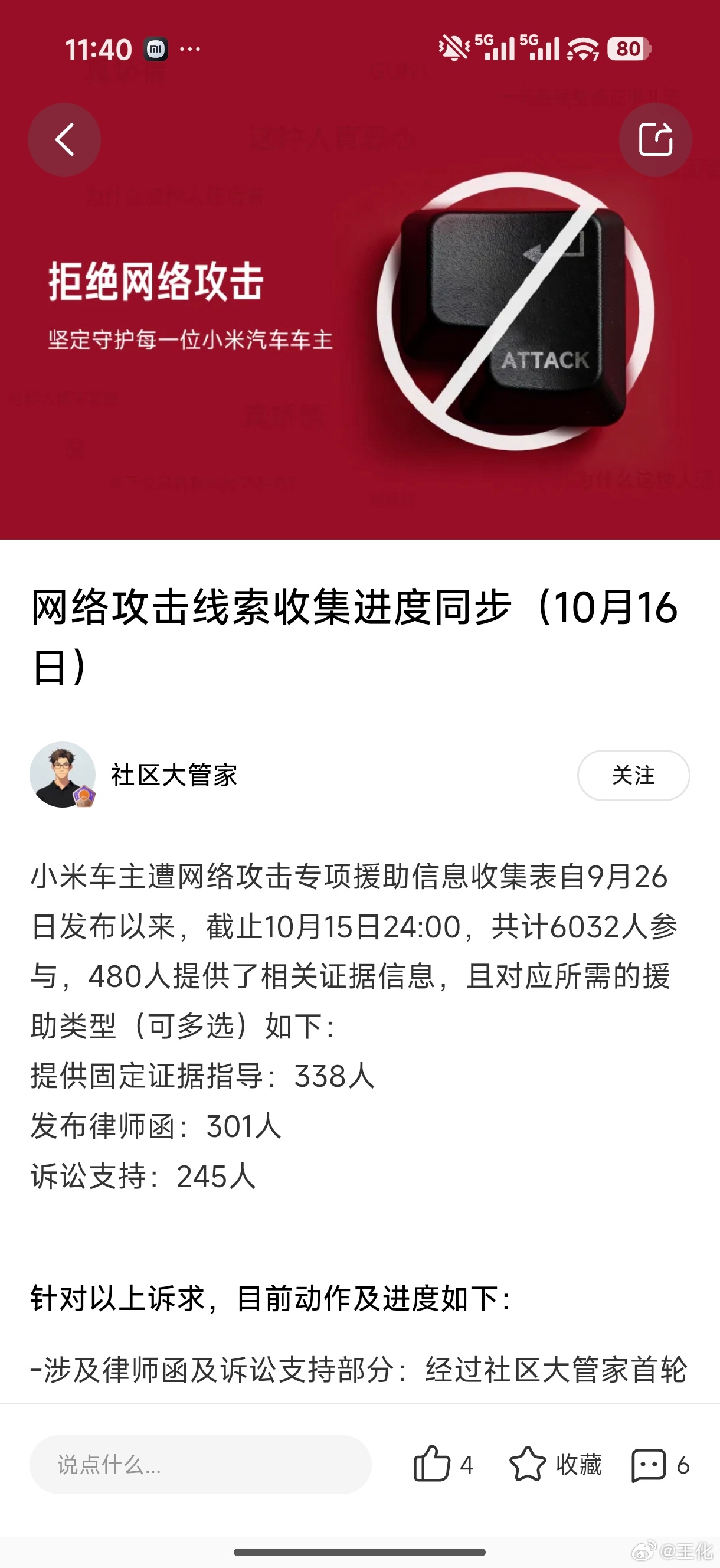

孰对孰错,不会有定论!看到小米公关部负责人王化发布的“关于大家关心的小米车主受到网络攻击的进展情况”,着实有些无语。

图片来源于网络

这是小米针对车主遭网络攻击的专项法律援助,或许在小米看来,这样做是为了提升其在客户和粉丝中的品牌体验,可在外界看来,这像是在制造对抗——小米携用户、粉丝和所有负面之间的对抗。

如此这个开辟行业先例的“先河”,本质上并不是一个完全理智的决定。

写在最后:

没有问题的时候,专注于做好产品和服务,避免出现问题;出现问题的时候,解决问题,而不是对抗问题。

小米的争议,是大多时候高速增长的TOC企业都会面临的重要问题,解决问题的,一定不是某个人,也是企业的价值体系。

骑着老虎的时候,再难下,也终究要下来!

评论列表