在赶早高峰的司机陈师傅盯着前面——乘客就在前方50米低着头打车,甚至因为陈师傅视力极好,对方手机上自己所属平台的打车界面都看得到。

屏幕却显示“附近无可用车辆”,另一边,乘客反复刷新,定位不变,派单却从300米外的司机变成1.2公里外的空驶车辆。

这种“面对面却匹配不到”的荒诞场景,揭开了网约车平台算法的奇葩:看似高效的派单系统,实则藏着不透明的“黑箱逻辑”。

从“距离优先”到“全局调控”早期网约车平台算法简单直接:以乘客位置为中心,向半径内司机推送订单,优先选择距离最近的司机。这种模式曾被视为“共享经济典范”,司机接单效率高,乘客等待时间短。

但随着平台规模扩张,算法逐渐“进化”为复杂的“全局调控系统”——它不仅考量距离,还叠加司机评分、历史接单率、乘客消费层级、实时路况甚至天气数据。某平台技术文档显示,派单模型包含200+变量,核心目标是“平衡供需、提升平台整体收益”。

这种进化带来了效率提升:空驶率从35%降至18%,乘客平均等待时间缩短至4分钟。但硬币的另一面是,算法开始“主动干预”匹配逻辑。

例如,为避免司机“挑单”,系统会给取消率高的司机降低派单权重;为提高客单价,可能将高消费乘客优先推送给评分高的司机。当算法从“工具”变为“决策者”,司机与乘客的直接需求反而成了次要变量。

谁在操控匹配?“面对面不匹配”的怪象,可能是算法基于平台利益的最优解?更隐蔽的是,部分平台会通过算法“引导”司机前往热点区域——比如在早高峰前,给郊区司机推送“进城奖励”,实则将运力集中到平台抽成更高的商圈。算法的可操纵空间,源于其“不解释性”。

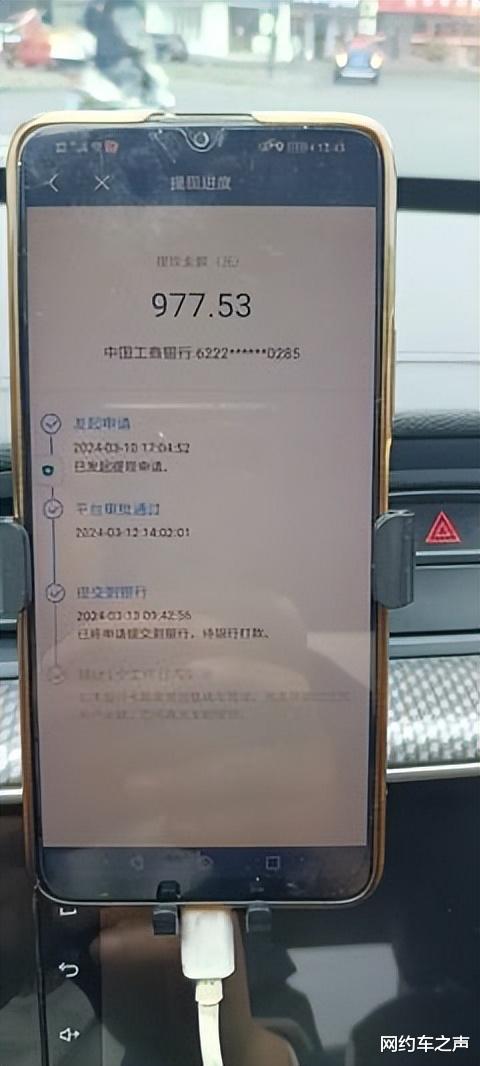

司机看不到自己的评分如何影响派单,乘客不清楚为何总等来远车。这种信息差让平台能都在“效率”与“公平”间游走:对司机强调“多劳多得”,对乘客宣称“体验优先”,自己却坐收渔利。

当司机抱怨“越跑越亏”、乘客吐槽“体验变差”,我们需要问一下平台:算法究竟在服务用户,还是在服务平台的利润曲线?或许,破解困局的关键不在否定算法,而在让其“黑箱”透明——让司机知道为何接不到单,让乘客明白为何等来远车。毕竟,技术的温度,不该藏在代码背后。

评论列表