晋北的五月,太行余脉还带着料峭寒意。从涞源阁院寺出发,沿天神线向南行驶,车窗外的山体逐渐染上浅绿。这条穿越燕云十六州故地的古道,如今仍保留着"太行八陉"的苍茫底色,而我们此行的目的地——灵丘觉山寺塔,就坐落在唐河切割出的峡谷深处。

远远望见觉山寺塔时,它正以八角形的轮廓刺破云层。这座高43.5米的砖塔,乍看是典型的辽代密檐塔形制,但若细究始建年代,却能触摸到更久远的历史脉络。北魏太和七年(483年),孝文帝为纪念母亲冯太后敕建觉山寺,初建的木塔虽毁于唐会昌法难,却在辽大安五年(1089年)迎来重生——辽道宗耶律洪基命工匠依照北魏旧制重建砖塔,这才有了我们今日所见的"辽体魏魂"之作。

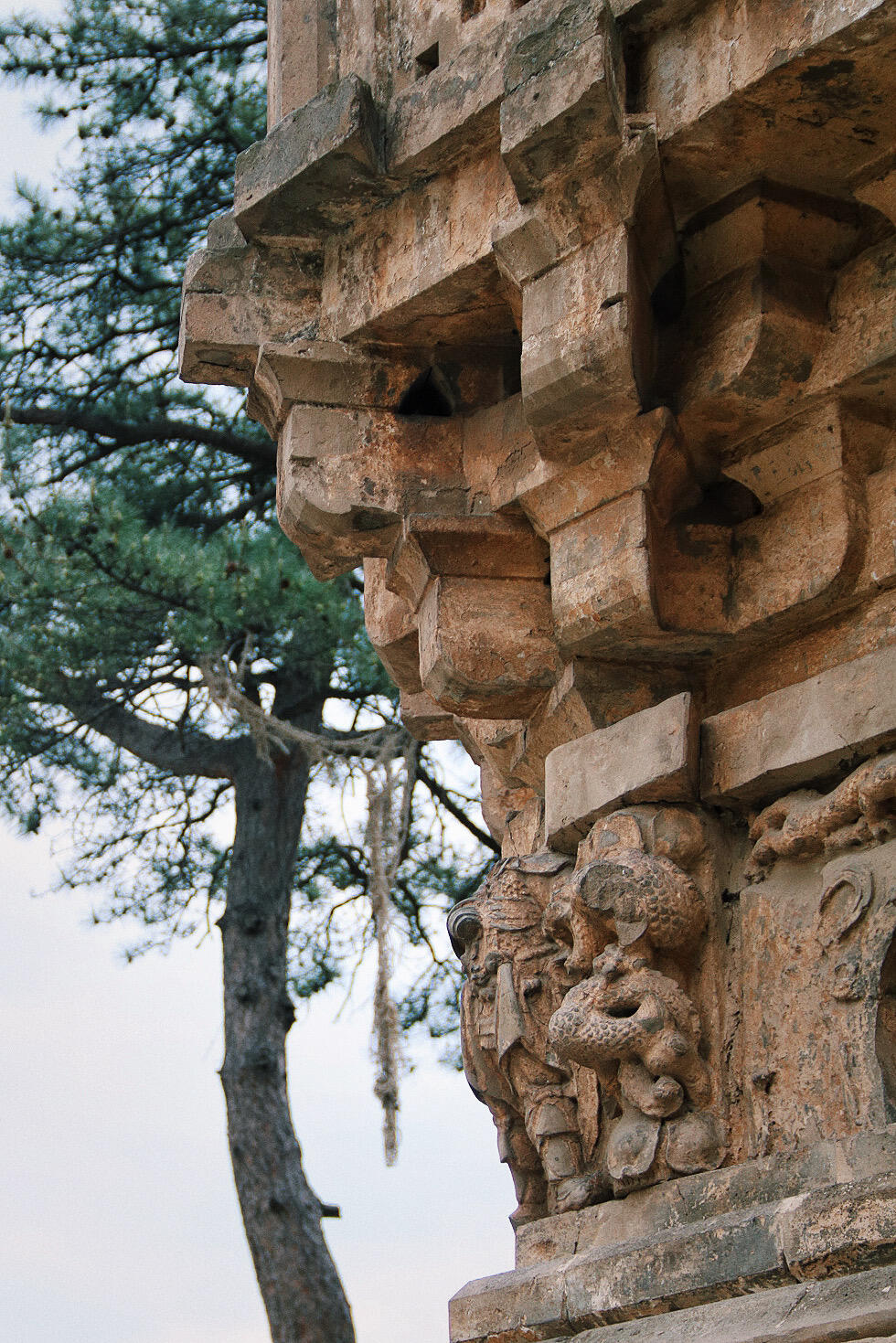

塔基的三重结构是解读其身世的关键。底层八角须弥座高2.3米,束腰部分的砖雕牡丹、化生童子虽经千年风化,仍可辨盛唐遗韵:花瓣饱满如碗,童子衣袂飞扬,这种"丰腴之美"显然继承了唐代雕塑的审美基因。中层平座勾栏采用辽代盛行的"单钩阑"形制,望柱上的莲花柱头与北魏云冈石窟的纹样如出一辙,印证着辽代对北魏文化的继承。上层仰莲台共有三重莲瓣,每片花瓣刻有7道凹线,这种精密的模数化设计,与应县木塔的斗拱构造异曲同工,展现出辽代工匠对几何美学的极致追求。

八角十三层的密檐构造,是觉山寺塔最引人注目的特征。不同于唐代密檐塔的疏朗风格,辽代密檐层层叠叠,最下层檐与上层塔身的距离仅0.8米,往上逐层递减,形成优美的抛物线收分。这种设计不仅符合视觉比例,更暗藏力学智慧:每层檐角悬挂的铜镜与风铃,总重量达15公斤,通过塔壁内的"丁砖拉结"结构,将水平风力转化为垂直荷载,就像给塔身穿上了一层"风动铠甲"。

塔身的砖雕艺术堪称辽代民间工艺的缩影。正南券门两侧的金刚力士像,肌肉线条隆起如岩石,铠甲鳞片采用"减地平钑"技法,虽经雨水侵蚀,仍能看出甲片的叠压关系。值得注意的是,东侧砖雕的供养人穿着左衽长袍,腰间系着蹀躞带,这种典型的契丹服饰特征,与西侧汉服打扮的供养人形成鲜明对比,印证了辽代"因俗而治"的统治策略。塔内的藻井砖雕更令人称奇,八角形的井心内,八条砖雕游龙呈"翔鳞式"排列,龙爪握着火珠,这种"九龙攒珠"的构图,在现存辽代建筑中极为罕见。

每逢朔风掠过唐河谷地,觉山寺塔的104个风铃便会集体震颤。这些铜制风铃呈喇叭状,口沿处刻有梵文六字真言,经测定为辽代原物。当地老人说,旧时灵丘百姓遇有灾疫,便会绕塔三匝,听风铃声响辨吉凶:若铃声清亮,则预示年景顺遂;若某角风铃哑然,则被视为警示。这种充满原始信仰色彩的习俗,虽无文献记载,却折射出古塔在民间社会中的特殊地位。

塔内的辽代壁画残片,为这种信仰提供了实物佐证。二层西南壁的"药师经变"中,描绘了一幅"燃灯供塔"的场景:数位比丘尼手持莲花灯,围绕砖塔诵经,塔前的供桌上摆放着粟米、羊头和皮囊酒,这些极具游牧特色的供品,揭示了辽代佛教的多元面貌。更值得关注的是,壁画中砖塔的形象与现存觉山寺塔完全一致,连塔刹的相轮数目都分毫不差,堪称最珍贵的"建筑自画像"。

20世纪80年代的修缮工程,让觉山寺塔陷入舆论漩涡。当时为加固塔基,工匠在须弥座外侧浇筑了一圈混凝土圈梁,虽有效阻止了地基沉降,却将原有的辽代砖雕覆盖。有学者批评此举违背《威尼斯宪章》的"原真性"原则,认为混凝土圈梁如同给古董花瓶贴创可贴,破坏了历史信息的完整性。但也有文物工作者反驳,在缺乏传统糯米灰浆配方的情况下,现代材料是迫不得已的选择。

更大的争议围绕塔刹的复原展开。现存塔刹为明代重修之物,宝瓶上的火焰纹带有明显的道教色彩,而根据塔基地宫出土的辽代《建塔功德记》记载,原塔刹应为"仰月宝珠"形制,具有典型的密宗特征。是否该依据文献记载恢复辽代原貌?支持"可识别性"原则的专家主张保留明代遗存,而倡导"历史语境还原"的学者则认为,应剔除后世叠加的宗教元素。这种分歧的本质,是文物保护中"物质原真"与"语境原真"的博弈。

站在唐河岸边回望,觉山寺塔的轮廓与明代长城的敌楼遥相呼应。这座历经辽、金、元、明、清五代修缮的砖塔,就像一部用砖石写成的史书,每一层密檐都是一个时代的注脚。当我们争论混凝土圈梁的是非、评判明代塔刹的真伪时,或许更该思考:古建筑保护的终极目的,究竟是保存某个历史切片,还是延续其跨越时空的生命力?那些被后世修改的部分,难道不也是历史本身的一部分?

山风再次掠过塔檐,风铃的交响中夹杂着远处的车流声。在这个无人机测绘与3D打印并存的时代,觉山寺塔依然以十三层密檐的姿态,凝视着太行深处的晨昏。它的存在本身,就是对"原真性"最生动的诠释——不是凝固的标本,而是不断生长的文化生命体。当我们学会在保护中接纳变迁,在修复中尊重层累,或许才能真正读懂,这些古建筑在风雨中坚守的真正意义。