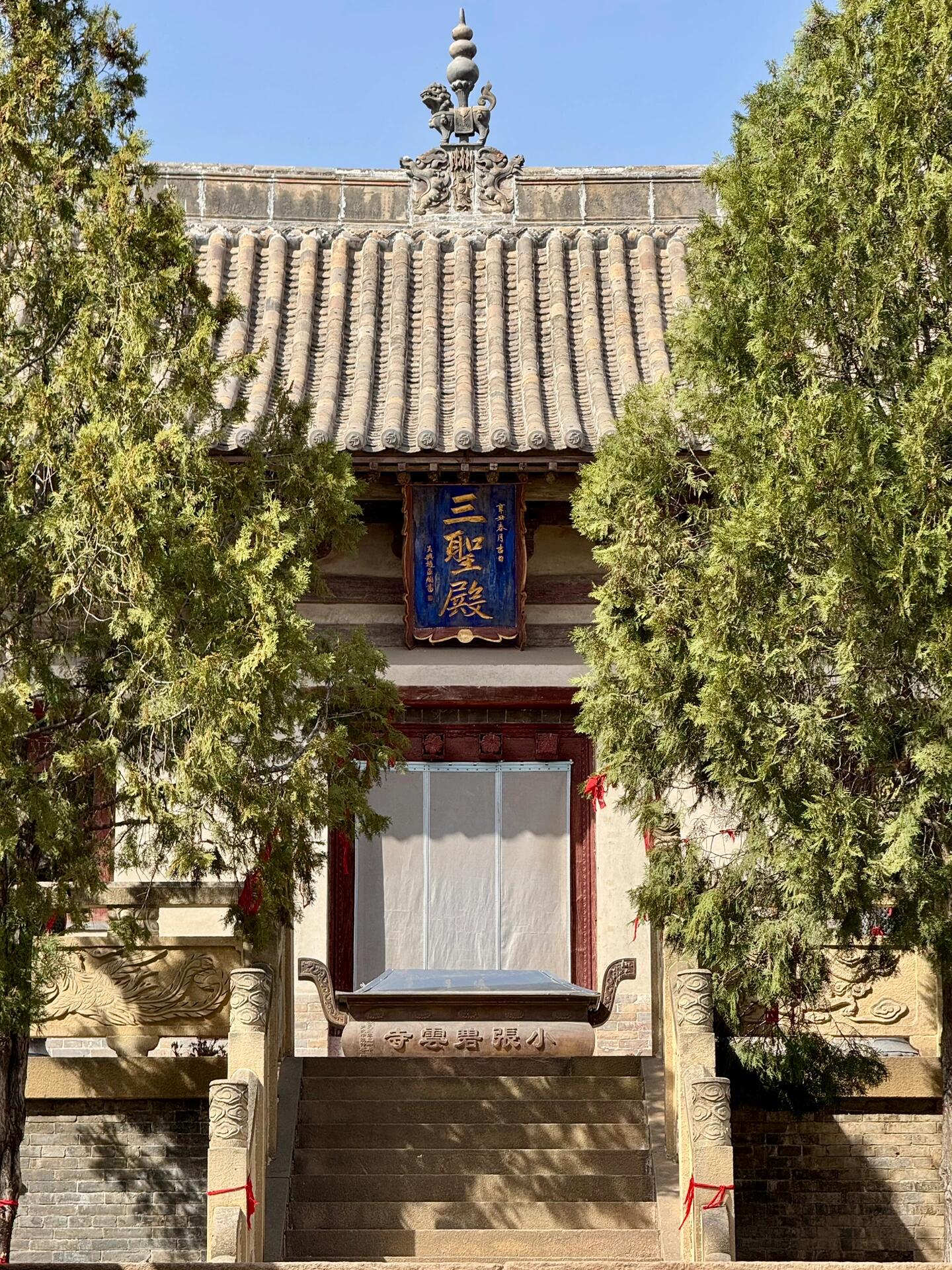

太行山脉的褶皱里,长子县丹朱镇的黄土塬上,一座灰瓦覆顶的古殿在玉米地尽头若隐若现。没有显赫的牌楼,不见汹涌的人潮,小张碧云寺三圣殿就这般静默地立在三级台地上,用斗拱与梁架的独特语言,向每一个驻足者抛出关于中国古代建筑史的世纪之问——这座没有史书记载的古殿,究竟是五代遗珍,还是北宋佳作?

2013年,当第七批全国重点文物保护单位名单公布时,建筑学界被一匹"黑马"惊到了:山西长子县小张碧云寺,这座连县级文保都未评过的乡野小庙,竟跳过省市两级直接晋级国保。消息传来,长子县的老石匠们蹲在三圣殿门槛上笑了——他们早知道,这座被玉米地包围的古殿,藏着比史书更鲜活的建筑密码。

故事要从1998年说起。那年秋末,北大考古系师生在晋东南做古建筑普查,偶然路过小张村。向导指着远处土坡上的灰瓦顶说:"那是座三教堂,供着孔子、老子和佛祖。"当学生们扒开殿前丛生的荒草,眼前的景象让所有人屏住呼吸:面阔三间的大殿斗拱雄健,柱头铺作的批竹昂如利刃出鞘,补间铺作的一斗三升隐刻于墙,这种"真昂与假昂共舞"的早期特征,在明清建筑泛滥的晋东南堪称异类。

更让学者们兴奋的是梁架结构:后槽金柱上的栌斗直接坐于柱头,没有常见的普拍枋;大梁与平梁间的十字斗拱隔架,如同古建筑学家心中的"蒙娜丽莎微笑"——这种做法与五代平遥镇国寺大殿如出一辙,却在现存宋代建筑中几乎绝迹。带队的教授当场断言:"这座大殿的价值,或许能改写中国木构建筑断代史。"

在建筑学界,小张碧云寺三圣殿的断代争议堪称"罗生门"。主张五代说的学者拿出镇国寺大殿做对比:同样的十字斗拱隔架,同样的无普拍枋构造,甚至连大殿的面宽进深比例(1:1.2)都高度相似。他们推测,这座大殿可能建于五代北汉时期,是山西现存最早的三教合流建筑实例。

力挺北宋说的专家则搬出《营造法式》:三圣殿的假昂运用较多,而真昂在北宋中期后逐渐被假昂取代;殿内彩画中的"凤穿牡丹"纹样,更接近宋辽时期的审美取向。他们认为,大殿应建于北宋仁宗年间,是晋东南地区"宋式建筑本土化"的典型案例。

最耐人寻味的是地方志的"集体失语"。长子县历代县志中,对碧云寺的记载仅有寥寥数笔:"明清称三教堂,祀三教圣人"。而梁架上的题记更是矛盾重重:一块栿木上隐约可见"元祐三年重修"字样(北宋年号),另一处却有"万历丁未年补葺"的墨书(明代年号)。这种时空交错的记录,让断代之争更添迷雾。

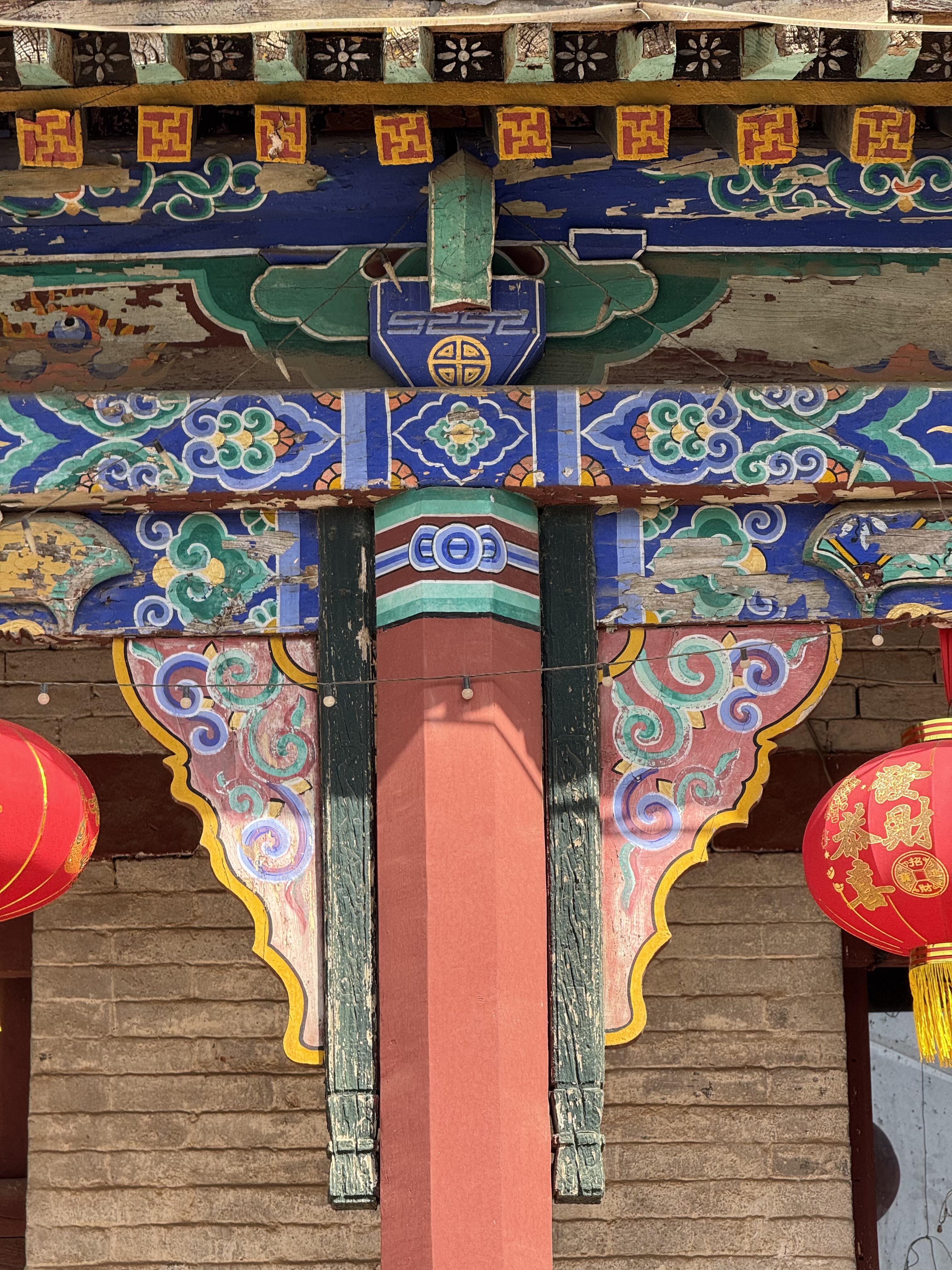

站在三圣殿前,最先抓住眼球的是那组雄健的斗拱。柱头铺作的四铺作出单昂,昂身呈45度斜出,批竹式昂尖微微上翘,如同古代武士斜插腰间的佩剑。这种真昂做法在唐代建筑中常见,到宋代已逐渐被假昂取代,而三圣殿却同时存在真昂与假昂——补间铺作的假昂隐刻于壁面,形成"虚实相生"的奇妙效果,这种大胆的混搭手法,在现存古建筑中堪称孤例。

走进殿内,梁架的"裸露美学"让人震撼。没有天花遮蔽,所有木构构件一目了然:两根通长的大梁横跨殿内,与平梁间的十字斗拱隔架形成稳固的三角结构。这种隔架斗拱采用"驼峰+斗拱"的组合,驼峰刻成莲瓣形,斗拱则为一斗三升,既具承重功能,又富装饰美感。更妙的是丁栿(山面梁架)与系头栿(横向梁架)的交汇处,同样用十字斗拱连接,形成"四维受力"的力学奇迹,即便经历20世纪的多次地震,殿内梁架仍无明显位移。

天花板上的彩画是另一个惊喜。虽然为明清时期重绘,但"喜鹊登梅"的灵动、"麒麟献瑞"的庄严、"游龙戏凤"的飘逸,仍可窥见古代画工的精湛技艺。最特别的是"凤穿牡丹"图,凤凰的尾羽采用"沥粉贴金"技法,虽历经百年氧化,仍在阳光斜射时闪现金线,这种皇家建筑才有的装饰手法,出现在乡村小庙中,暗示着碧云寺可能有过不寻常的过往。

三圣殿的"三教同堂"布局,比建筑断代更具社会学价值。正中央的佛龛里,释迦牟尼结跏趺坐,左手边是孔子执卷讲学,右首为老子骑牛出关,这种"平等共处"的格局在明清寺庙中常见,却在唐宋时期极为罕见。殿内现存的清代碑刻记载,乾隆年间村民集资重修时,特意在门楣题刻"三教归一"四字,反映了基层社会对多元信仰的包容。

更有趣的是建筑细节中的信仰符号。前檐柱础雕刻"琴棋书画",是儒家文化的直观表达;后檐墙面上的太极八卦砖雕,彰显道家元素;而梁架间的莲花驼峰,又透露出佛教影响。这种"一殿融三教"的设计,让碧云寺成为研究中国古代民间信仰演变的活标本。每逢初一十五,当地村民带着香火前来,有人求佛赐福,有人拜孔祈学,有人敬道养生,香烟在斗拱间缭绕,如同三教文化在历史长河中的氤氲共生。

在小张村,碧云寺的故事比建筑断代更鲜活。78岁的守庙人李奶奶说,她小时候听曾祖父讲,秦琼东征时曾在寺前拴马,那匹黄骠马啃过的槐树至今仍在村东头;庙内现存的那口明代铁钟,铸有"万历年间阖村公造"字样,每次撞钟时,声音会在三个方向呈现不同音色——向西北传时清亮,朝东南去时沉厚,直指南边则带着嗡嗡的回响,村民们说这是"三教圣人各显灵"。

离开碧云寺时,夕阳正为斗拱镀上金边。这座没有显赫身世的古殿,或许永远无法解开断代之谜,但正是这份神秘,让它成为中国古建筑史上的"薛定谔的猫"——既是五代遗韵,也是北宋新风,更是乡野匠人用智慧与信仰写就的活态史书。下次若你途经晋东南,不妨拐进小张村的玉米地,在三圣殿的斗拱阴影里坐一会儿,听风声穿过批竹昂的缝隙,那或许是千年前的工匠在向你诉说,关于传承、关于融合、关于那些没有写进史书的建筑传奇。