在中国,一辆车的“生命周期”平均只有5-7年。但鲜有人注意到,从提车钥匙的那一刻起,这辆车的“二手价值”就已经开始随时间折旧——有人开3年亏掉30%,有人却能只亏15%。差额背后,藏着的不是运气,而是购车时就被忽略的“残值密码”。

很多人选车时盯着“零百加速3秒”“屏幕尺寸15寸”,却没意识到:决定一辆车基础残值的核心,是它背后的品牌在二手车市场的“信任度”与“流通性”。

举个例子,同样15万预算,买冷门合资品牌的小众SUV,还是买丰田卡罗拉?前者可能配置更丰富,但3年后卖出时,卡罗拉的保值率普遍能高出10%-15%。原因很简单:丰田品牌在国内保有量极高,二手车商收车风险低(配件好找、维修方便),买家也愿意为“皮实耐造”的口碑买单。

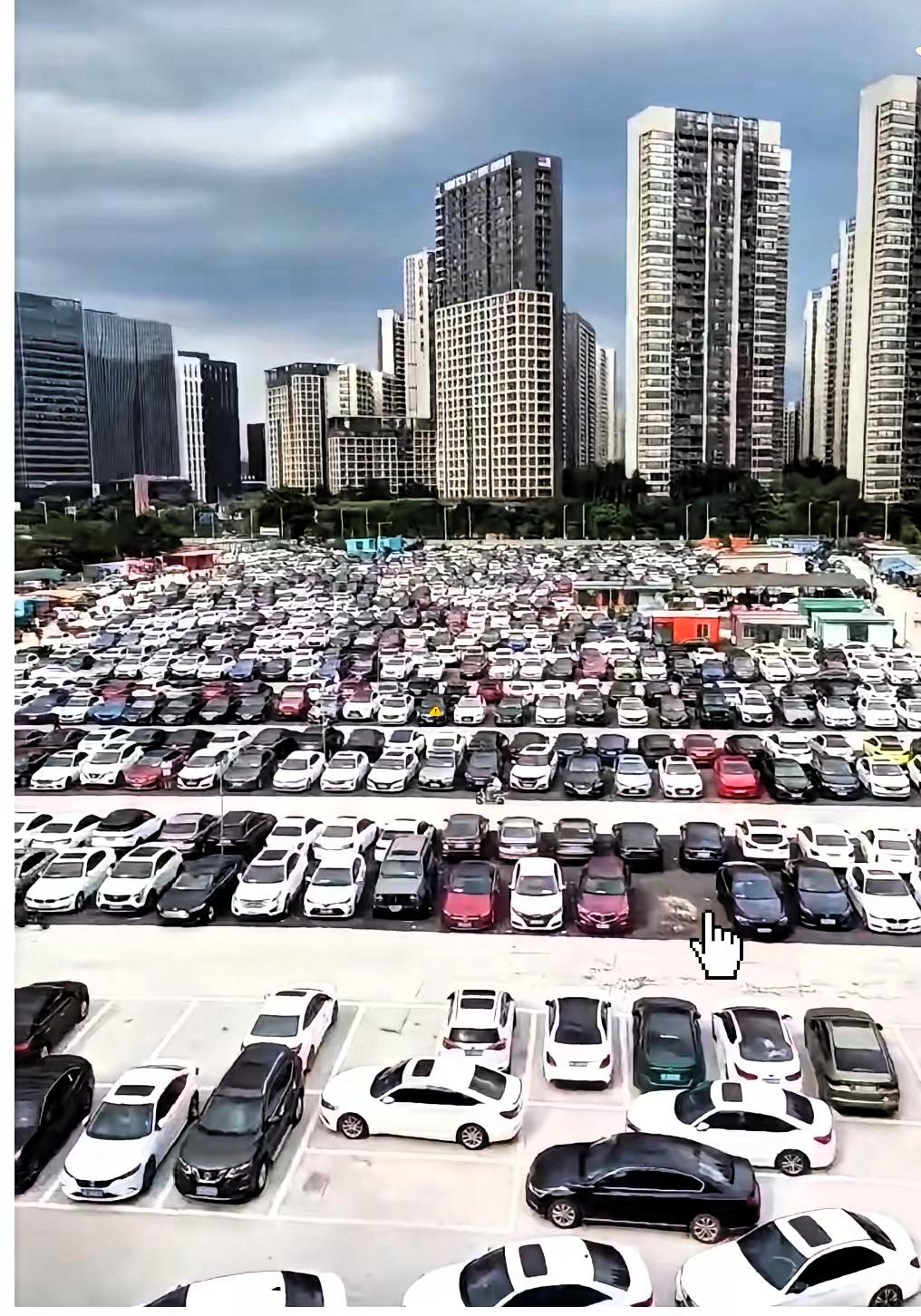

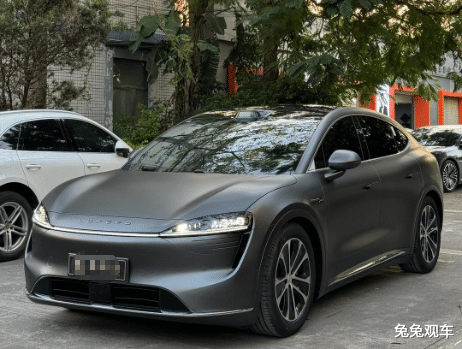

更扎心的是“小众品牌陷阱”。某新势力品牌曾推出一款主打智能的纯电轿车,上市时宣传“颠覆传统”,但因销量低迷、网点稀少,2年车龄的准新车在二手平台只能以原价5折出售——不是车不好,是没人敢买,也没人敢收。

消费者该怎么做? 购车前查“中国汽车流通协会保值率报告”,优先选择3年保值率超65%的主流品牌(如丰田、本田、大众),避开年销量不足10万的冷门品牌。保有量,才是最朴素的“价值保险”。

车企的设计师总在强调“用户体验”,但他们未必会说:有些你爱的设计,正在悄悄拉低你的车价。

首当其冲的是“小众配色”。黑色、白色、灰色是二手车市场的“安全色”——它们耐脏、不挑年龄,且覆盖90%的潜在买家。但如果你为了个性选了“蒂芙尼蓝”“哑光灰”,即便原厂漆工艺再好,二手商也会压价:小众颜色受众窄,买家可能因“不喜欢颜色”直接砍价5%。更现实的是,这类颜色补漆时调漆难度高,二手车整备成本会被计入估值。

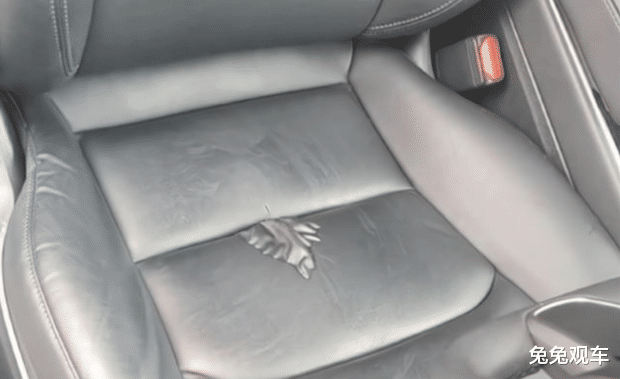

其次是“内饰材质的取舍”。很多人觉得“真皮座椅”显高级,但从残值角度看,织物座椅反而更保值。真皮座椅易老化、难清洁,3年车龄的座椅可能已出现裂纹或污渍,而仿皮或织物座椅只要没严重破损,反而更受二手买家青睐——毕竟谁都不想接手一辆需要花几千块换皮的二手车。

还有隐藏的“维修友好度”。比如发动机舱布局是否规整、螺丝是否通用、配件是否与老款共享。大众MQB平台的车型之所以保值,很大程度是因为零件通用率高,修个保险杠、换盏灯,成本比小众品牌低30%。而某些品牌为追求设计感,把零件做成“定制化”,维修时只能换总成,二手商收车时会直接扣除这部分潜在成本。

买完车不是终点,每年的油费、保险、保养,都在悄悄影响这辆车的“二手身价”。

最典型的是“豪华品牌的保养陷阱”。某德系豪华品牌入门级轿车,新车优惠后比普通品牌贵5万,但6年总保养费用要多花8万——小保养1200元起步,大保养动辄3000元。二手车商在估值时,会参考“年均养车成本”:如果一辆车的保养费比同级别高20%,它的残值会被直接压低10%。

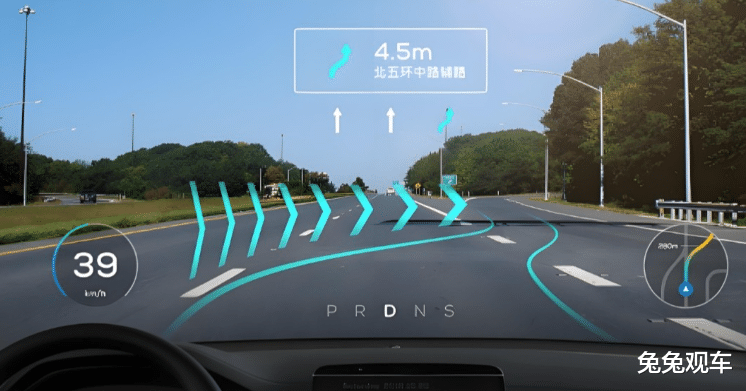

另一个雷区是“过度选装”。很多人为了“专属感”加钱选装座椅通风、HUD抬头显示,但这些配置在二手市场未必受欢迎。一来,选装件的成本早已摊入车价,二来,买家可能不需要这些功能,反而会觉得“不如买低配省点钱”。更关键的是,部分选装件属于“易损件”(如座椅通风的风扇),3年后可能老化,二手商收车时会扣掉维修费用。

我们总说“买车是贬值行为”,但换个角度看,懂残值逻辑的购车者,能把贬值率控制在合理范围。下次去4S店,别急着被“零百加速”“大屏导航”冲昏头——问问销售这款车的3年保值率,看看展厅里的主流颜色,再想想后期保养钱包能不能扛住。

毕竟,你买的不仅是一辆车,更是一笔3-5年后能“变现”的资产。多做一点功课,3年后卖车时,你会感谢今天的自己。