丹江蜿蜒出秦岭余脉时,在豫鄂陕交界的褶皱里写下一个逗号——荆紫关古镇。这里的每一块青石板都浸润着三省烟火,每一扇雕花木窗都折叠着水陆传奇。当你踩过“一脚踏三省”的界碑,便踏入了中国版图上最奇妙的时空褶皱。

站在古镇中街的“三省堂”前,脚下的青石板上嵌着菱形界石:东北属豫,西南归陕,东南望鄂。这种“一镇跨三省”的奇观,源自丹江黄金水道的千年滋养。战国时,这里是楚国的“丹阳故城”,江上的商船载着楚绣秦锦往来;唐代设“荆子关”,因江岸遍生紫荆得名,成为漕运重镇;明清时期,丹江成为连接汉江与黄河的“黄金水道”,古镇迎来最辉煌的时代:每日停泊商船超百艘,码头的号子声从日出响到三更,陕西的骡队、湖北的挑夫、河南的马帮在石板街上摩肩接踵,形成“一街听三腔,半盏尝五省”的独特市井。

最神奇的是声音的地理分界。站在界石上轻拍手掌,回声会呈现三种不同质感:向豫地传播时,声线带着黄土高原的厚重;入陕境则染上秦岭的清越;传向鄂西北时,又混入江汉平原的婉转。这种声学奇观,被当地人称为“三省共鸣”,恰似古镇本身——用一条丹江,调和了北方的雄浑与南方的灵秀。

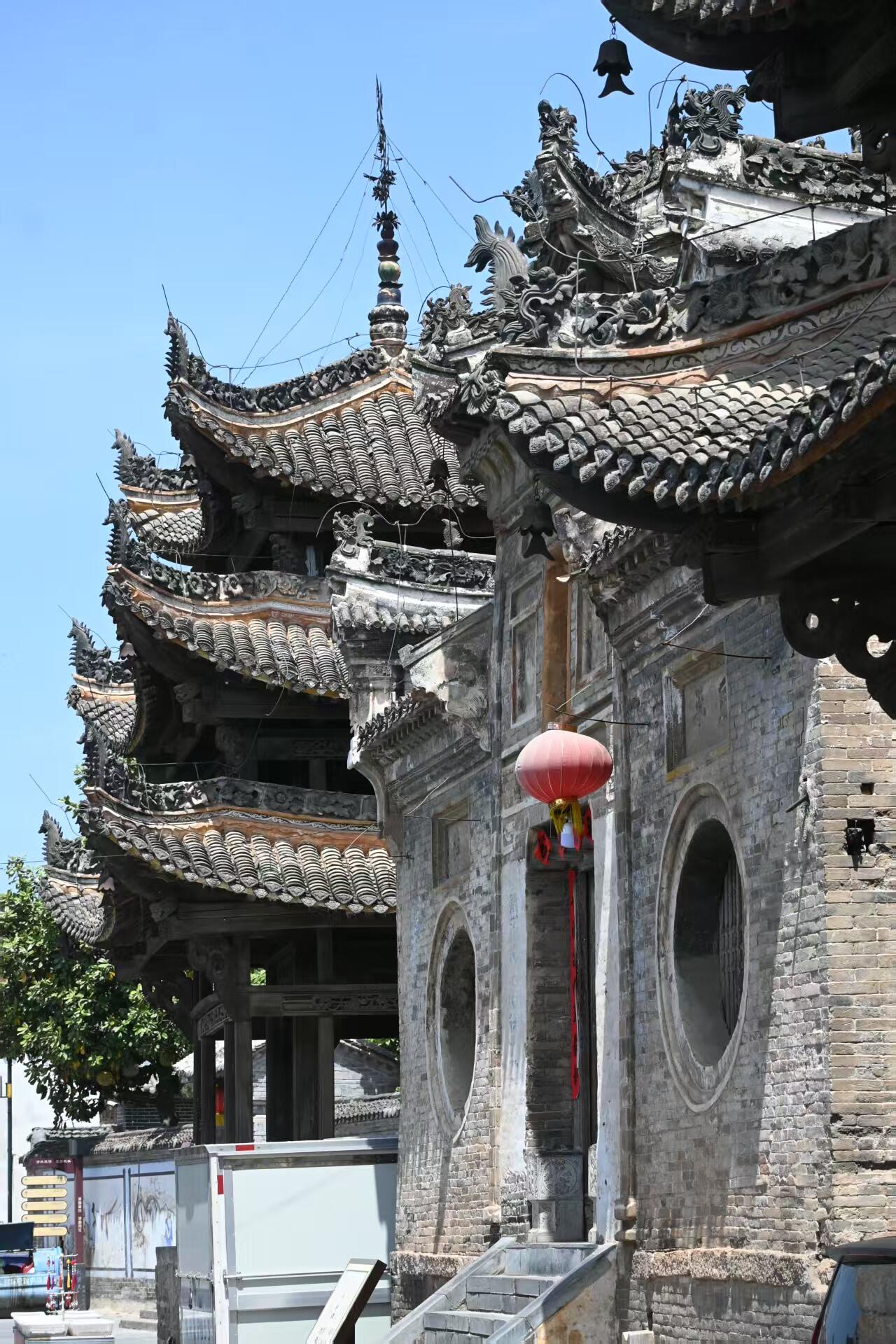

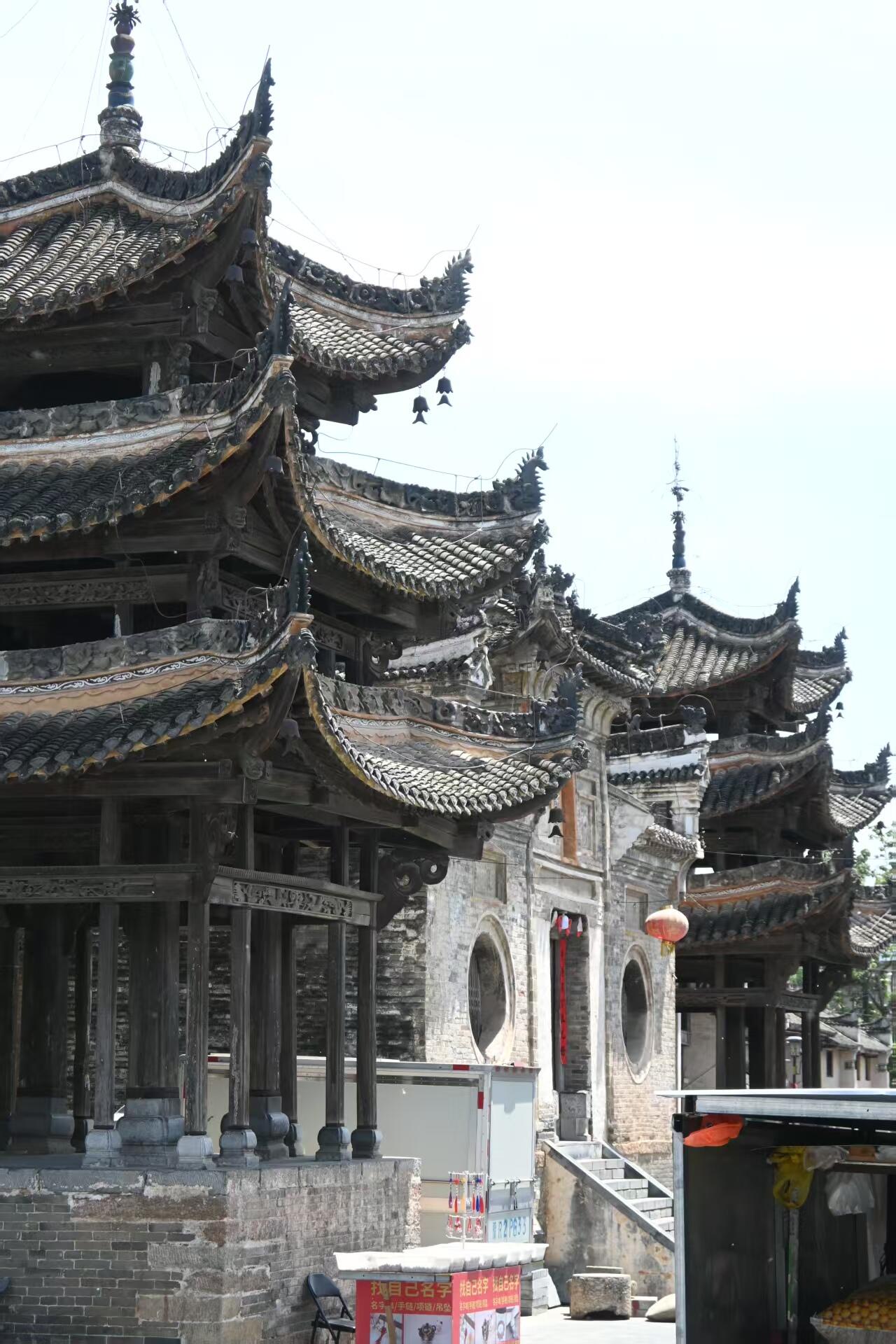

古镇现存的七大会馆,是一部鲜活的明清商业史。山陕会馆的照壁上,“万商云集”的砖雕虽已风化,仍可辨驮货的骆驼与牵马的胡商;禹王宫的戏楼藻井,用2000余片木片拼成“二龙戏珠”图案,每片木片都刻有商号徽记,当年湖广商人集资修建时,曾立下“每捐百两,刻片留名”的规矩;最特别的平浪宫,专为祭祀水神杨泗将军而建,门楣上的“镇水铁锚”重达千斤,船头形的屋脊两端立着“吞水兽”,船帮商人出航前必来焚香,祈求“风平浪静达三江”。

这些会馆不仅是商业据点,更藏着建筑艺术的跨省对话。山陕会馆的石雕采用晋南“挂落雕”技法,廊柱上的葡萄藤蔓能数清颗粒;禹王宫的木雕则取法鄂东“金漆透雕”,戏台檐角的龙头含着可转动的铜珠,风吹时叮咚作响;最妙的是江西会馆的“火墙”设计,两丈高的封火墙呈马鞍形,既防火灾又暗合“马到成功”之意,这种赣派建筑元素,与北方的四合院、陕南的天井院和谐共生,形成独特的“丹江建筑群落”。

五里长的明清古街,至今保留着500余间明清商铺。“义合昌”绸缎庄的木门板上,还留着抗战时期的弹孔;“同盛祥”盐号的地下室,藏着当年称量官盐的石制方斗;最有趣的是“三省药铺”,前店坐诊的大夫能说三种方言,抓药时用戥子的手势都带着三省特色:河南的“提秤甩”、陕西的“压杆稳”、湖北的“抖腕准”。

古街的晨昏最具烟火气。清晨五点,陕西老汉的羊肉泡馍摊飘来膻香,湖北大妈的热干面摊支起竹凳,河南大叔的胡辣汤锅开始咕嘟冒泡;黄昏时分,三省的皮影班子在禹王宫对台演出,秦腔的激越、汉调的婉转、豫戏的明快在空气中碰撞,孩子们追着糖画师傅跑过青石板,鞋跟叩出“咚咚”的节奏,惊飞了檐角的鸽子。

丹江边的老码头是古镇的另一段传奇。现存的“五户巷码头”用青石砌成108级台阶,每级台阶的凹陷处都刻着防滑纹路,那是百年间无数货担磨出的岁月印记。码头上的“栓船石”最值得细品:有的雕成南瓜形,取“揽财”之意;有的刻着“双鱼戏水”,象征“生意兴隆通四海”;最特别的是块“猴形栓船石”,猴子抓耳挠腮的模样憨态可掬,据说摸过它的船家从无触礁之险。

1935年的洪水曾让码头损毁严重,灾后重建时,三省工匠联手创造了“阴阳榫卯法”:河南石匠打制阳榫,陕西石匠开凿阴卯,湖北工匠负责校准水平,这种跨省协作的工艺,让新码头比旧基多出三分坚固。如今码头虽已停航,却成为最鲜活的航运博物馆:江风中飘来的号子碎片,木船残骸上的铁环锈迹,甚至岸边芦苇丛中的碎瓷片(多为明清时期的鄂赣窑口产物),都在诉说着“日进斗金”的往昔。

在荆紫关,“跨界”是种日常。古镇中心的“三省桥”上,卖凉皮的阿姨左手抓陕西的秦镇米皮,右手拌湖北的芝麻酱,再浇上河南的油泼辣子;中学的地理课上,老师会带学生用GPS定位三省界碑,演示东经111°02′、北纬33°27′的精确坐标;就连镇口的邮筒,都贴着三省的邮政编码,游客寄明信片时总爱玩“跨界游戏”:写好地址后,随机选择一个邮编投入,仿佛给信件赋予了穿越省界的魔力。

这种独特的地理身份,孕育出包容的处世智慧。古镇的老人们常说:“界石隔的是地皮,隔不断人心。”每年正月十五的“三省灯会”,豫的旱船、陕的社火、鄂的高跷同时上街,演员们在界石旁无缝衔接表演,观众站在不同省份地界上为同一支队伍喝彩;2020年疫情期间,三省交界处的卡点曾搭起“共享帐篷”,河南的烩面、陕西的肉夹馍、湖北的热干面在帐篷里汇聚成“边界暖心餐”。

租一艘仿古木船,从古镇码头出发,顺流而下10公里至“犀牛望月”滩,听船老大哼唱改编自三省民歌的《丹江号子》;探访岸边的“沉船湾”,用金属探测器寻找明清时期的货船残骸(需提前报备);夜晚参加“水灯祭”,将写有心愿的灯笼放入丹江,看它们漂向不同省份,如同古镇曾经的商船。

向古镇老人学习“三省混话”:用河南腔说陕西词汇,夹着湖北俚语的发音,比如把“昨天”说成“夜个(豫)黑(陕)晚儿(鄂)”;在茶馆听三段评书:河南的坠子书、陕西的快板、湖北的大鼓书,对比不同曲种对同一历史事件的演绎;尝试用三省方言讨价还价,感受“一镇三语”的商业智慧。

早餐在豫地吃“胡辣汤配油饼”,到陕境来份“热米皮”,再去鄂区尝“豆腐面”;午餐必点“三省烩菜”:河南的粉条、陕西的土豆、湖北的莲藕同炖,鲜辣酸香层次分明;下午茶喝“三省茶”,前半盏是豫南的信阳毛尖,中间续上陕南的紫阳富硒茶,最后以湖北的青砖茶收尾;晚餐推荐“跨界烧烤”,羊肉串刷陕西的孜然、鱼块抹湖北的辣酱、玉米撒河南的椒盐。

当暮色浸染丹江,三省界碑在灯笼光晕中若隐若现。荆紫关的奇妙,在于它打破了地理边界的冰冷感,用一条江、一座镇、一群人,织就了中国版图上最温暖的跨界传奇。这里没有“异乡”与“故土”的分别,只有被江河串联的烟火人间。下次当你厌倦了千篇一律的古镇,不妨来此,用一只脚丈量三省土地,用一碗茶喝尽南北风味,在青石板与江风的私语中,遇见中国最生动的边界故事。