这组拍摄于抗日战争时期的老照片,没有史书里 “会战”“反攻” 的宏大篇章,却用最朴素的镜头,把一个民族在烽火中的抗争与屈辱,封存在了泛黄的相纸里。

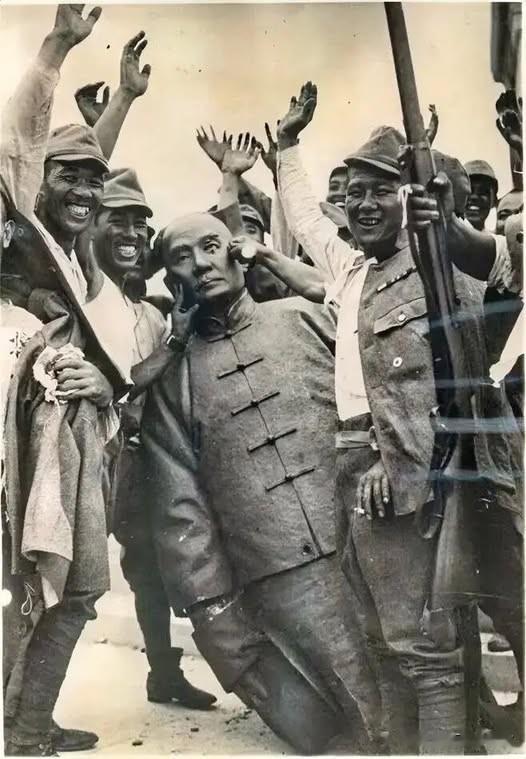

1937年11月12日,孙中山先生诞辰71周年纪念日,上海闸北公园内,日军士兵围在8吨重的孙中山铜像前肆意侮辱——戴眼镜的士兵揪着铜像耳朵狞笑,青铜铸就的衣褶纹理本是雕塑的庄严印记,却被侵略者的嚣张彻底撕碎。

这座铜像意义非凡,它是1929年2000名上海工人捐出三个月工资铸造的,底座“天下为公”的鎏金大字,曾是无数中国人的精神灯塔。日军特意选在诞辰日动手,更显其蓄意挑衅。他们将拆除过程拍成“战地娱乐片”,士兵轮番踩在铜像脸颊比划军刀;最终,铜像被熔炼成18000发6.5毫米步枪子弹,青烟熏了三天三夜。

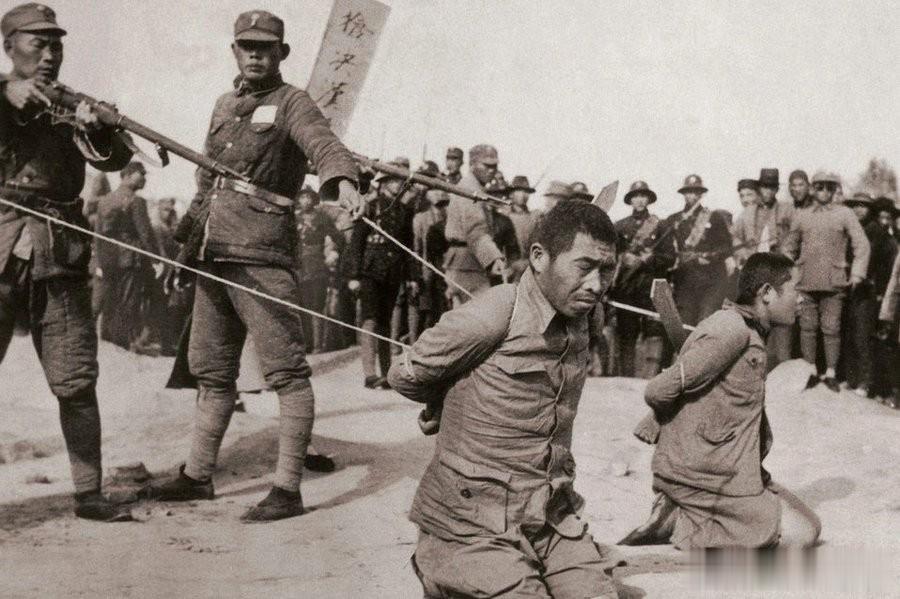

抗日战争时期,中国军队在徐州地区公审处决日本战犯的历史场景。

画面中,两名被捆绑的日本战犯跪在地上,负责执行的中国军人身着抗战时期的军装,手持步枪,一群平民则在一旁观看并表示支持。

这张照片是抗战时期晋察冀边区“人民战争”的鲜活缩影,位缠足的妇女正艰难地行走在崎岖的土路上,她们的 “三寸金莲” 因缠裹而畸形,却扛着上百斤的弹药箱,要将这些物资送往前线支援浴血奋战的八路军。

1939年的山西五台县,是晋察冀抗日根据地的核心区域之一。此时抗日战争已进入战略相持阶段,日军对华北根据地实施残酷的“扫荡”与“囚笼政策”,八路军前线作战面临弹药、物资短缺的困境。

据晋察冀边区档案记载,仅1939年秋冬,五台县就有超千名妇女参与支前,她们或送弹药、或做军鞋、或救护伤员,用行动打破了“小脚不能扛事”的偏见。

抗战初期的东北,日本关东军炫耀“战利品”——一柄长达两米多的清末制式抬枪,却也无声诉说着抗日民众装备的窘迫与抗争的坚毅。

这柄清末遗留的老武器,没有精密的瞄准装置,仅靠简单的准星定位,笨重到需要两人协作才能操作,却成了当时东北民众抗击日军的“硬家伙”。

彼时东北沦陷初期,民众没有制式武器,只能靠着清末遗留的抬枪、土炮,在山林乡野间伏击日军。仅仅在1932年1月,锦西地区的抗日民众就用同款抬枪,在游击战中精准击杀了日军二十七联队队长古贺传太郎——用关东军眼中“落后”的武器,击碎了他们的嚣张气焰,也让这张照片成了绝妙的讽刺:装备的简陋从不是屈服的理由,民众的意志才是抗击侵略最锋利的“武器”。

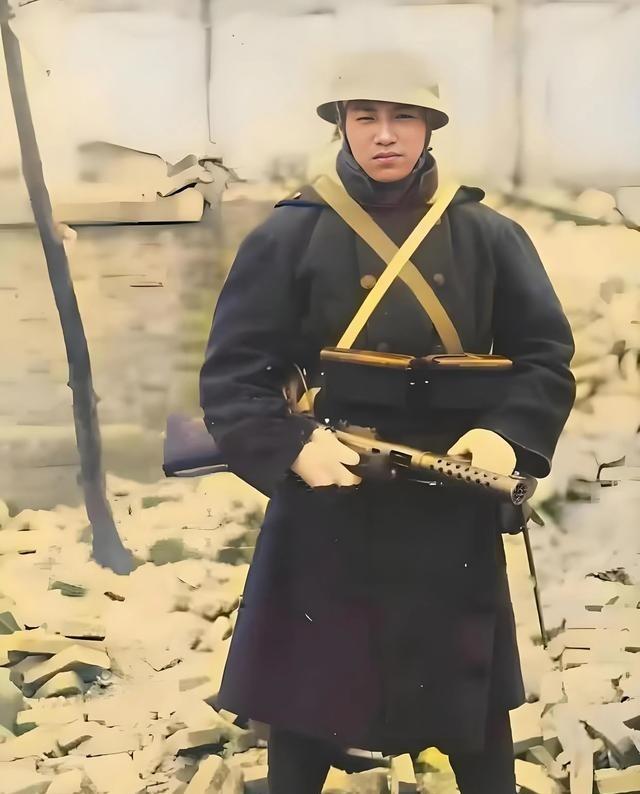

1937年,淞沪会战期间的上海英租界边缘,画面中左侧是英国士兵,右侧是日本军人,双方隔着铁丝网和拒马“友好”互动。

当时日本正发动全面侵华战争,淞沪会战是中国军队为保卫上海与日军展开的浴血奋战。英国士兵作为殖民者,在战争中采取“中立”绥靖态度,与侵略中国的日本军人形成了这种荒诞的“互动”场景。这一幕本质上是列强侵略与殖民体系下的畸形缩影。

1943年常德,照片里中国军人正在审讯日本俘虏。画面中,一名日本俘虏身着标志性的二战日军军装,神情拘谨地站立于画面中央,周围的中国军人穿着朴素却笔挺的抗战时期军装,或端坐审视、或专注记录、或在旁注视,神情凝重而坚毅

1937年11月的上海,淞沪会战的硝烟刚刚散去,四行仓库的断壁残垣上弹孔密布,是中国军人浴血奋战的伤痕。画面中,倭国军官身着军装,神态倨傲;身旁的日本娼妓或着和服、或穿华服,在战争废墟前摆出姿态,脸上满是洋洋得意的神情。

这一幕是侵略者嚣张气焰的丑陋缩影,他们在践踏中国土地后,以战争废墟为背景炫耀武力,将侵略的傲慢与轻蔑刻入画面。

1937年淞沪抗战的硝烟里,一名二十余岁的中国战士躺在简陋的战地“病床”上,刚因达姆弹炸伤左腿被迫齐膝截肢。他直挺挺地躺着,刚截下的小腿就放在身旁,景象触目惊心。术后的他极度虚弱,眼神涣散,脸上满是难以接受的绝望——年纪轻轻,却永远失去了左腿。

他身边还放着一对铁棍,在医疗物资匮乏的战场,或许是临时凑用的辅助器具。而造成这一切的达姆弹,是国际禁用的扩张性子弹,射入人体后会疯狂破坏组织,极易引发感染坏死。日军却在战争中肆意使用,将无数中国战士推入这般绝境。

彼时淞沪战场战斗惨烈,医疗条件更是恶劣到极点,麻醉、消毒药品极度匮乏。许多本可治愈的腿伤,都因得不到及时有效治疗而感染恶化,最终只能像他这样,以截肢换取一线生机。这张照片,是侵华日军暴行的铁证,也是中国战士在绝境中抗争的悲壮缩影。