买一辆车要花多少钱?多数人会直接看指导价,最多加上购置税、保险,觉得这就是全部成本。但事实上,一辆车的“真实价格”,远不止你钱包里掏出的那串数字。从钢铁厂的第一块钢板,到报废厂的最后一锤,每个环节都藏着隐性的成本转移——有些是你主动选择的“智商税”,有些是你从未察觉的行业惯性。今天我们就来拆解这辆车的“隐形账本”,帮你把钱花得更明白。

消费者选车时,常被“高强度钢占比70%”“全铝车身”等宣传吸引,却很少追问:这些材料真的值这个价吗?

以车身钢材为例,普通家用轿车的A/B柱、门槛梁等关键部位,确实需要热成型钢(强度超1500MPa)保证安全,但车门内板、后备箱隔板等非核心区域,用普通高强钢(800-1000MPa)完全足够。然而,不少车企会在宣传中模糊“整体高强度钢占比”,甚至用“全车使用高强钢”误导消费者,以此抬高定价。曾有机构拆解某热门SUV发现,其宣传的“78%高强钢”中,真正用于安全结构的仅占32%,其余多为低强度钢,成本差价却被计入售价。

更隐蔽的是“配置分层”。同一平台的车型,高低配版本的钢材、隔音材料、底盘衬套可能完全一致,但车企通过“真皮座椅”“全景天窗”等显性配置拉高差价。比如某德系轿车,入门版与顶配版的白车身成本仅差2000元,但终端售价差了4万元——多花的钱,大部分是为“看得见的豪华”买单。

二、流通链:运输、仓储,看不见的“地理税”你以为车价只包含生产成本?从工厂到4S店的运输、仓储费用,最终都会转嫁到消费者头上。

进口车的“海运+清关”成本最典型。一辆从德国发运的中型车,海运费用约3000欧元(约合2.3万元人民币),加上港口仓储、关税(15%)、增值税(13%)、消费税(根据排量最高40%),综合税率可达60%-100%。但这些成本并非全部由消费者承担——部分平行进口商通过“拼箱运输”“保税区仓储”降低成本,而4S店渠道的进口车,则会把这部分费用含在指导价里。曾有消费者对比发现,同款进口车在中东市场的售价,加上自行海运清关的费用,比国内4S店便宜近30%。

国产车的运输成本同样不可忽视。车企为了“全国统一售价”,会采用“中心仓+区域分仓”模式,把车从主机厂运到各省市的分仓,再配送至4S店。单台运输成本约500-1500元,这部分费用看似不高,但乘以年销百万辆的基数,就是一笔巨额支出。而这些成本,最终会通过“区域保护政策”“压库返点”等方式,间接由消费者承担。

提到4S店套路,“强制装潢”“金融服务费”已是老生常谈,但更隐蔽的是“官方指导价下的灰色空间”。

比如某热门新能源车型,官方指导价25万元,但提车时4S店要求加购8000元的“充电桩安装包”(实际市场价4000元)、5000元的“装潢礼包”(贴膜+脚垫成本不足2000元)。这些附加消费的利润率普遍在200%以上,本质是利用消费者“怕等车”的心理收割利润。更离谱的是“库存车翻新”——部分4S店将超过6个月的车重新喷漆、调整里程表,以“新车”名义出售,消费者若不仔细检查车辆VIN码、轮胎日期,很容易踩坑。

即便是“全款提车”,4S店也能通过“保险返点”赚钱。消费者在店内上全险,4S店能拿到保费25%-35%的返点,这部分钱表面上是保险公司给的,实则通过“捆绑销售”间接由车主承担。

提车后,真正的“花钱黑洞”才刚刚开始。车企和4S店通过“保养手册”“故障诊断”等手段,制造养车焦虑,推高后续支出。

以最常见的“小保养”为例,多数燃油车的保养周期是1万公里/次,但4S店会建议5000公里/次,理由是“国内路况差”。实际上,现在的机油、机滤技术已足够支撑长周期保养,过度缩短周期只会让车主多花钱。曾有车主实测,按厂家手册保养的车,10万公里总保养费比按4S店建议保养的低40%。

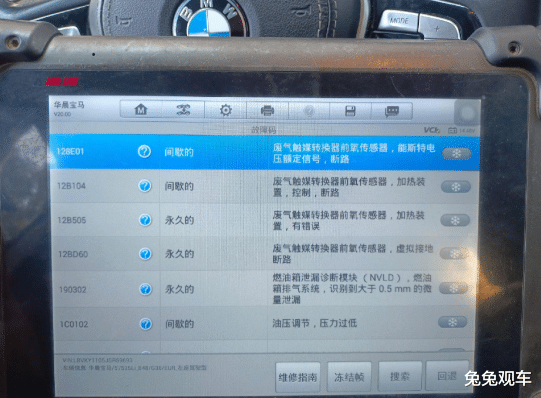

更套路的是“故障误报”。比如某日系车的氧传感器故障码,明明是软件逻辑问题,4S店却要求更换硬件(费用2000元),而实际上刷个程序就能解决(成本50元)。类似的“过度维修”,在豪华品牌中更常见——曾有机构统计,豪华车车主每年因“非必要维修”多花的钱,平均占养车成本的15%-20%。

一辆车的生命周期终点是报废,但多数人对“残值率”的认知停留在“开几年卖不上价”。事实上,残值流失贯穿用车全程。

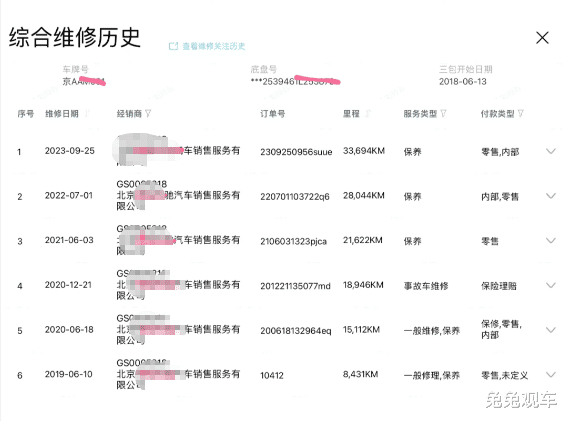

首先是“颜色选择”。黑色、白色等主流颜色的车,3年保值率比个性颜色(如绿色、蓝色)高10%-15%,因为二手车商更易出手。其次是“改装影响”——哪怕只是换了轮毂、贴了改色膜,若未在车管所备案,二手车残值会直接跌20%。最后是“保养记录”——有完整4S店保养记录的车,比无记录的车残值高5%-8%,但很多车主嫌麻烦,最终损失的是真金白银。

一辆车的成本,从来不是简单的“生产成本+利润”。从材料选择到流通环节,从销售套路到后期养车,每个环节都可能成为“花钱陷阱”。消费者要做的,是在选车时多问一句“这配置真的必要吗?”,提车时拒绝“捆绑消费”,用车时拒绝“过度保养”,卖车时保留好“保养记录”。

汽车不是奢侈品,而是工具。把钱花在刀刃上,才能真正享受驾驶的乐趣,而不是为行业的“隐性规则”买单。下次再看车价时,不妨打开这本“隐形账本”——你会发现,省下来的每一分钱,都是对自己消费智慧的奖励。你是否会因此而苦恼,不妨在评论区留言,说说你的看法!