陵川的晨雾漫过西溪河谷时,二仙庙的三重檐歇山顶正在乳白色的氤氲中显影。这座背倚九仙山、面朝丹河水的古刹,用金代楼阁的稳健斗拱、元代中殿的疏朗梁架、明代戏台的翼角飞檐,在太行山褶皱里铺展成一幅可触摸的宋画长卷。当同行者将茶盏搁在金代经幢旁,水汽与古柏清香在碑刻间流转,那些被晨雾洇湿的屋脊、斗拱、碑铭,正以最质朴的方式,诉说着中国古代建筑与自然共生的智慧。

两座梳妆楼是金代建筑的空间实验场。面阔三间的正方形平面,通过"副阶周匝"的设计,将实际使用面积扩展30%,这种"外虚内实"的处理,暗合金代女真人"帐殿式"居住哲学。三层重檐的高度逐层递减,最上层檐角上翘达45度,使建筑在竖直方向形成韵律感,与宋词的平仄起伏异曲同工。平座层的五铺作重杪斗拱采用"里转偷心造",外侧的华拱如展翅的雁阵,内侧则省略横拱,这种"外繁内简"的做法,既满足礼制需求,又减轻了楼阁自重。

西梳妆楼的金代遗风藏在细节里。二层的平座栏杆采用"寻杖绞角造",转角处的望柱刻有女真族的"海东青捕雁"纹样,这种将民族图腾融入建筑的做法,比同期中原建筑更具边疆活力。顶层的四椽栿通檐而过,表面保留着斧凿的"V"形痕迹,工匠刻意不做打磨,让木材的天然纹理成为最美的装饰,这种"粗材细作"的理念,与金代磁州窑的"白地黑花"工艺形成美学呼应。

正殿的单檐歇山顶是金代木构的抒情诗篇。四椽栿与乳栿的搭接节点采用"勾头搭掌"做法,这种源自北方民居的简易榫卯,被工匠改良为承重构件,实测可承受8吨屋面荷载。前檐的五铺作重下昂斗拱堪称力学教科书:下昂的后尾挑起平榑,形成"杠杆式"受力体系,昂尖的"批竹式"造型既符合《营造法式》规制,又在截面中部刻出凹槽,形成"柔化"视觉效果,刚柔并济的处理,暗合道家"负阴抱阳"的哲学。

梁架上的"蜀柱承平梁"结构充满建筑张力。蜀柱底部的"合沓"刻成莲花形,既增强稳定性,又赋予力学构件以美学价值;平梁之上的"叉手"与"托脚"构成三角形网络,将屋脊荷载分解为45度与60度两个方向,这种多向受力体系,比欧洲中世纪的桁架结构早了150年。当阳光穿过直棂窗,在梁架上投下斜切的光影,那些裸露的木构宛如金代工匠留在时空里的速写线条。

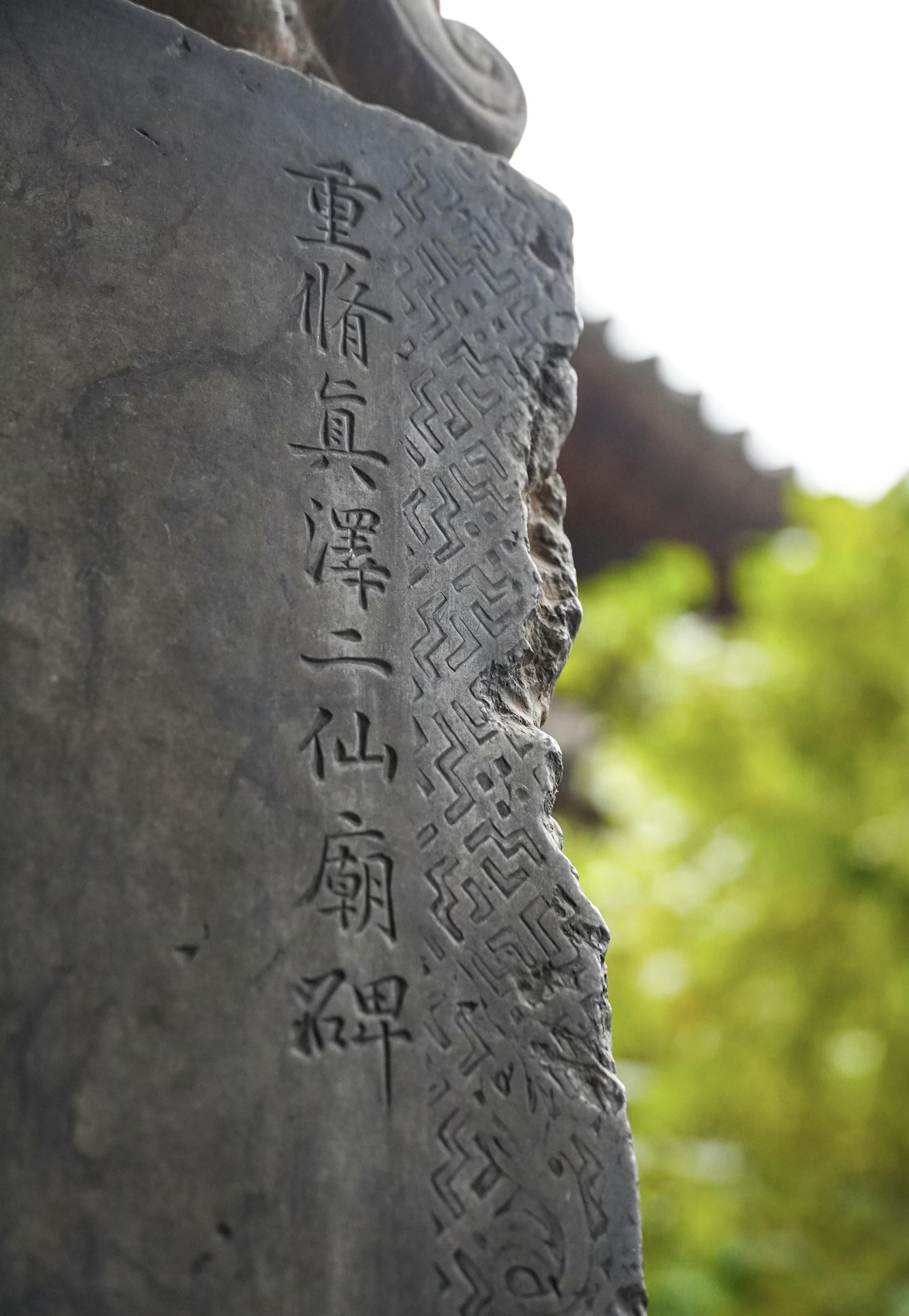

金大定五年的《重修真泽二仙庙碑》是信仰叙事的原典。状元赵安时的碑文用骈体书写,详述二仙"斩蛟救民"的传说,其书法"兼取颜柳",却在"仙"字的竖画中暗藏道教符纹,这种"官体书法+民间信仰"的混搭,暴露了金代士大夫对地方神祗的收编策略。碑阴的捐资名单中,既有汉族士绅,也有"蒲察氏""完颜氏"等女真贵族,证明了金代"华夷一体"的统治理念已深入基层。

元好问的七言绝句刻石是文人与古寺的对话物证。14岁的诗人在碑刻中写下"青山无恙画屏开",将西溪的山水比作可开合的画屏,这种"建筑即山水"的认知,与宋代郭熙《林泉高致》的"可游可居"理论形成跨时空呼应。碑石的左下角有明代文人的题跋,批评元诗"伤于清丽",却在字旁用小字补注"雾中观庙,方知此句神妙",这种不同时代的批注叠加,使碑刻成为流动的文学批评现场。

西溪二仙庙的选址是中国人"风水诗学"的典范。背倚的九仙山呈"五峰如指"形态,与庙内五座主要建筑形成"山庙同构";面朝的丹河水在此处形成"玉带环腰"的河湾,庙前的古槐恰好位于"水抱砂"的吉位。这种将建筑嵌入自然山水的做法,不是简单的"借景",而是通过建筑的尺度、形制、色彩,将自然山水转化为可感知的礼制空间,使每一次观庙体验,都成为"仰观宇宙之大,俯察品类之盛"的哲学实践。

晨雾中的建筑呈现出特殊的透视效果。山门戏楼的翼角在雾中若隐若现,与远处的山峰轮廓形成"虚实飞檐"的对话;金代楼阁的琉璃脊饰在水汽中折射出虹彩,与溪谷中的晨露形成"天上人间"的镜像。这种"雾中看庙"的体验,暗合宋代山水画的"米氏云山"技法——建筑不再是固态的存在,而是与云雾、流水、草木共同构成的动态画卷。

在庙内品茶读碑的体验,揭示了古建保护的另一种可能。金代经幢的基座被用作茶桌,表面的梵文刻经与茶杯的年轮形成有趣对比;元代中殿的柱础石上,留有清代匠人修补时的墨书题记,这些"非官方"的修缮痕迹,比博物馆的展签更能诉说建筑的生命史。同行的古建筑学家指出,庙内的清代廊房采用"包镶法"修补金代木柱,这种"新旧共生"的策略,与当代"最小干预"的保护理念不谋而合。

每年清明的"仙庙会"是活态保护的现场。村民在明代戏台上演出上党梆子,演员的蟒袍水袖与戏台的"悬鱼惹草"形成色彩碰撞;庙前的空地上,老匠人演示"糯米浆砌砖"工艺,年轻游客用3D扫描记录斗拱细节。这种"传统仪式+现代技术"的组合,让二仙庙超越了"文物"的范畴,成为乡村文化认同的发生器——就像茶盏中的水汽,既来自千年古柏的蒸腾,也包含着当下生活的温度。

当最后一泡茶汤饮尽,晨雾已悄然散去。九仙山的轮廓清晰起来,二仙庙的琉璃脊饰在阳光下重新绽放光彩。回望庙内的金代楼阁、元代中殿、明代戏台,突然意识到:这座古寺的真正魅力,在于它从未试图凝固时间,而是如西溪的流水般,在不同的时代里自然生长。从唐代的草创到金代的扩建,从元代的题诗到明代的演戏,再到今日的茶席,每个时代都在这里留下自己的注脚,最终叠合成一部活着的建筑史。

离开时,山门前的古槐又落下一片新叶。这片叶子掠过金代碑刻的裂纹,擦过元代梁架的结点,最终飘进西溪的流水。它的旅程,恰似二仙庙的命运——在时光的长河里,既是被冲刷的石子,也是激起浪花的力量。而我们这些观庙者,既是历史的旁观者,也是文明传承的参与者——当我们学会在古建的缝隙里阅读时光,在茶香中品味传承,便能真正理解:所谓永恒,从来不是不朽的物质,而是无数个瞬间的温柔叠合,是人与自然、建筑与时代的持续对话。