北纬39度的朔风掠过恒山余脉,将一片赭黄色丘陵切割出沟壑纵横的肌理。在桑干河支流的冲积平原上,一座八角形木构建筑刺破苍穹,以73.2米的高度俯瞰着千年岁月——这是建于辽清宁二年(1056年)的佛宫寺释迦塔,因坐落于山西应县,世人更习惯称其为应县木塔。当现代人的指尖抚过塔身斑驳的榆木纹理时,触碰到的不仅是中国现存最早的全木构楼阁式塔,更是世界木结构建筑史的"活化石"。

站在塔基前仰观,五层六檐的外观下暗藏着"明五暗四"的九层玄机。这种设计源于辽代工匠对结构力学的深刻理解:每层明层外附平坐暗层,形成"刚柔相济"的减震体系。全塔共用54种斗拱,从转角处的三抄双下昂斗拱到补间铺作的重拱计心造,犹如精密的机械齿轮,将水平推力分解为垂直荷载。最令人惊叹的是,整座塔体未用一枚铁钉,全凭榫卯咬合,这种"以柔克刚"的智慧,让木塔在历经40余次地震、200余次战火后依然巍然屹立。

辽代建筑的雄浑气度在首层得以集中展现:直径3米的金柱直达二层,柱身微微侧脚形成"生起"效果,既符合视觉美感,又增强整体稳定性。柱间阑额上的"七朱八白"彩绘虽经后世重绘,仍可辨辽代"丹粉刷饰"的遗风。11尊辽代彩塑中,释迦牟尼佛头顶的藻井尤为精巧,八道垂脊汇聚成斗八形式,每条脊上的嫔伽、蹲兽均按《营造法式》规制排布,展现出辽代工匠对《周礼·考工记》的继承。

木塔二层外檐悬挂的"天下奇观"匾额,出自明成祖朱棣之手。这位通过靖难之役登基的帝王,在北征蒙古途中驻跸应州,面对木塔的雄浑气势,挥毫写下这四字评语。与之相对的"峻极神工"匾,则是明武宗朱厚照的墨宝——这位以贪玩著称的皇帝,曾在此指挥明军与蒙古小王子的战役,得胜后赐匾以彰功绩。

清代帝王对木塔亦青睐有加。康熙皇帝御笔"正直"匾暗含对辽代建筑规制的推崇,而雍正帝的"放大光明"匾则更具宗教意涵。最耐人寻味的是一层内槽的"释迦塔"竖匾,落款为辽代汉人官员耶律楚材后裔,见证了辽金时期汉文化与游牧文明的交融。这些跨越千年的题字,如同建筑史的旁注,在斗拱飞檐间勾勒出王朝更迭的轨迹。

向东步行不过百米,金代净土寺的大雄宝殿便映入眼帘。这座建于金大定二十四年(1184年)的建筑,虽经明清修缮,仍保留着显著的金代特征。单檐歇山顶的正脊上,鸱吻尾端向内卷曲,与辽代的"龙吻"造型形成微妙差异,这种细节变化正是宋辽金建筑演变的实证。

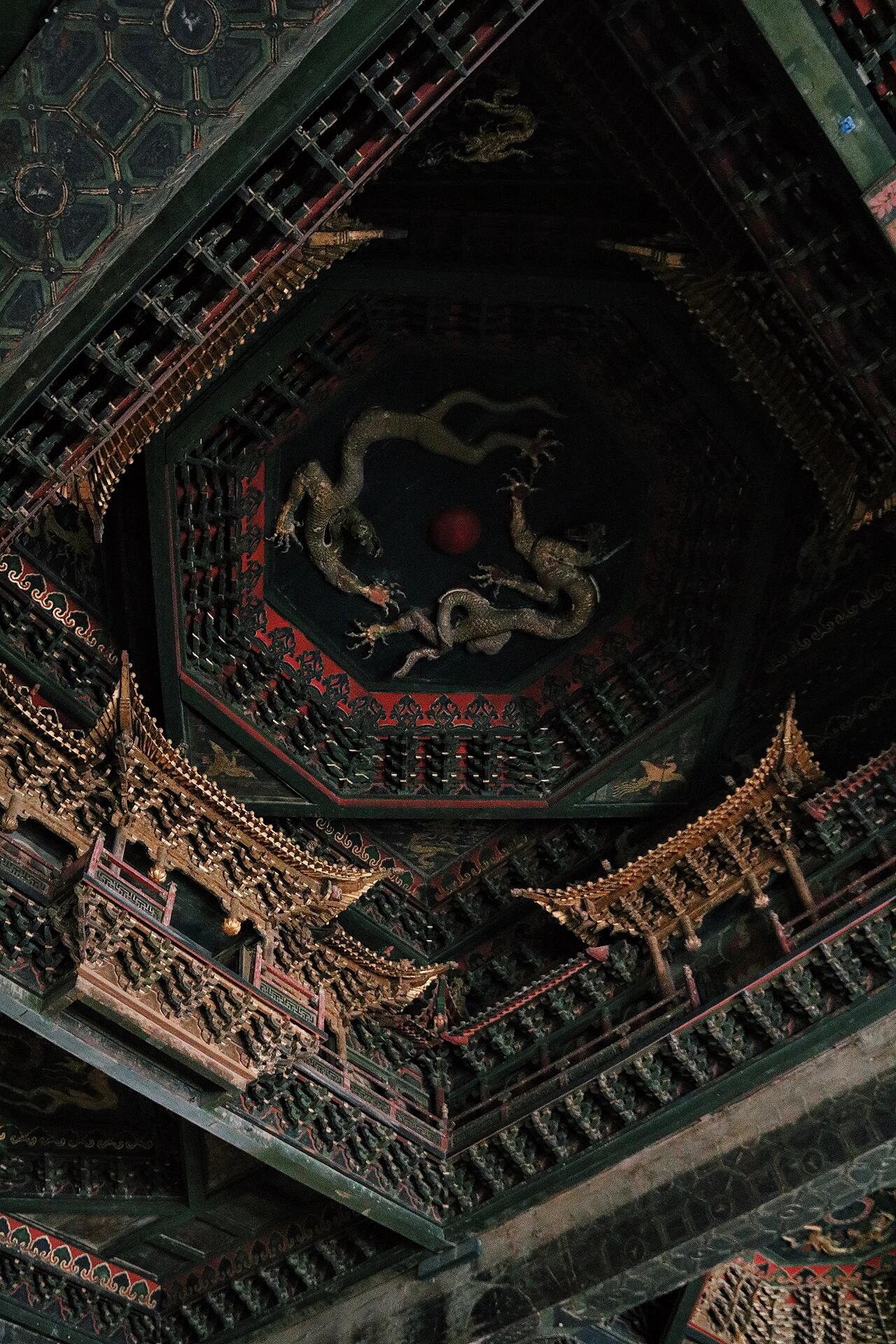

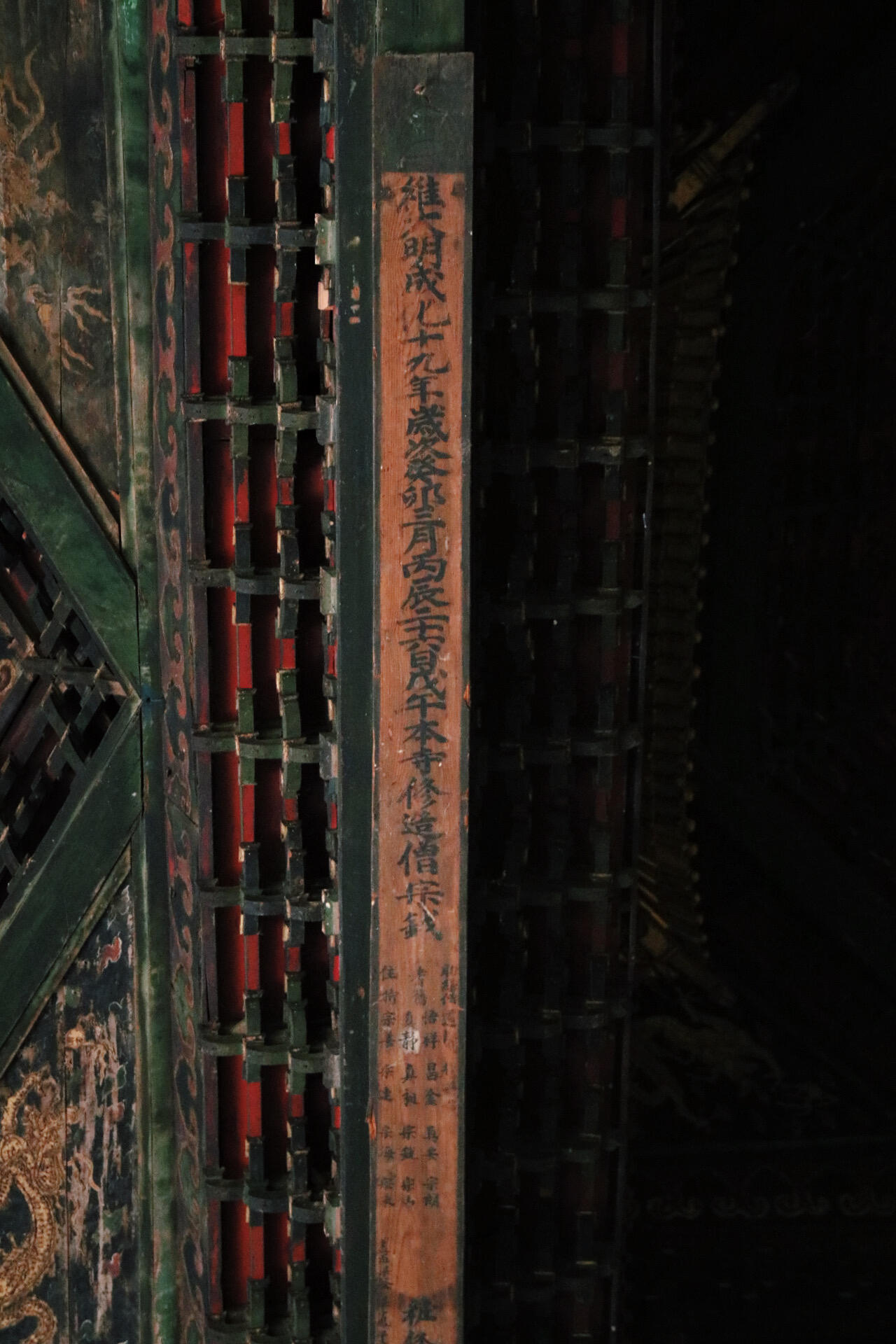

进入殿内,首先被震撼的是覆斗式天花构成的"天宫楼阁"。九块藻井以梁枋划分,中央藻井的双龙浮雕采用"压地隐起"技法,龙身鳞片清晰可数,四周的天宫楼阁以1:20的比例微缩再现,斗拱、勾栏、平座一应俱全,万余木构件层层叠叠,形成深达3米的视觉纵深。更值得关注的是,藻井彩绘使用的石绿、朱砂颜料,经检测为金代原物,虽历经八百余年,仍在幽暗的殿内泛着微光。

殿内四壁的清代壁画看似寻常,却隐藏着民间画工的智慧。在"善财童子五十三参"的题材中,出现了身着明代服饰的人物形象,这种"以今度古"的创作手法,恰是宗教艺术世俗化的生动体现。而北壁的"药师经变"中,描绘的市井生活场景里,货郎担上的拨浪鼓、酒肆前的招子,都成为研究金元时期社会风貌的珍贵图像资料。

当游客在首层仰望高达11米的释迦牟尼像时,可能不会意识到,这座木塔正面临着严峻的结构危机。20世纪50年代的测绘显示,塔身已向东北方向倾斜15度,相当于顶层偏离中心位置近3米。关于倾斜的成因,学界形成两种观点:一种认为是明代维修时改变底层柱网布局所致,另一种则强调是清代地震后地基不均匀沉降的结果。

更具争议的是保护方案的选择。1993年,联合国教科文组织将木塔列入"世界濒危建筑遗产",但在是否落架大修的问题上,中日学者产生分歧。日本学者主张"最小干预"原则,建议采用碳纤维加固;中国专家则坚持"不改变文物原状"的传统工艺,提出"抽梁换柱"的修缮方案。这场持续三十年的争论,本质是现代科技与传统技艺的碰撞,更是对"何为真正的文物保护"的深层思考。

站在木塔与净土寺之间的空地上,夕阳的余晖为两座建筑镀上金边。应县木塔的斗拱如孔雀开屏般舒展,净土寺的藻井似星辰闪烁,它们共同构成了中国古建筑史上的"辽金双璧"。然而当我们为古人的智慧赞叹时,不得不面对一个现实:八大辽构仅存其三,金代建筑亦多经后世改造。在钢筋混凝土林立的今天,这些木构建筑该以何种方式延续?是保持"带病延年"的现状,还是用现代技术赋予新生?或许每个参观者心中,都应有自己的答案。

晚风拂过塔檐的铁马,叮咚声中仿佛传来辽代工匠的斧凿之音。那些隐匿在斗拱缝隙里的历史,那些凝固在藻井彩绘中的时光,正等待着更多人来解读。当我们在争论中寻找保护之道时,或许更该思考:如何让这些跨越千年的建筑,不仅成为博物馆里的标本,更能在当代生活中找到呼吸的方式。毕竟,真正的文明传承,从来不是简单的保存,而是让古老的智慧,在现代语境中重新焕发生机。