五月的冀南平原麦浪翻滚,从武安沿邯武北路东行,青灰色的庙墙在杨树林中若隐若现。这座距邯郸市区十公里的道教庙院,因一泓"圣井"得名,更因"祈雨有应"的传说,在明清时期成为华北地区的信仰中心。当现代气象卫星掠过太行山脉时,很难想象,这座看似普通的庙宇,曾串联起农耕社会的生存逻辑与建筑智慧。

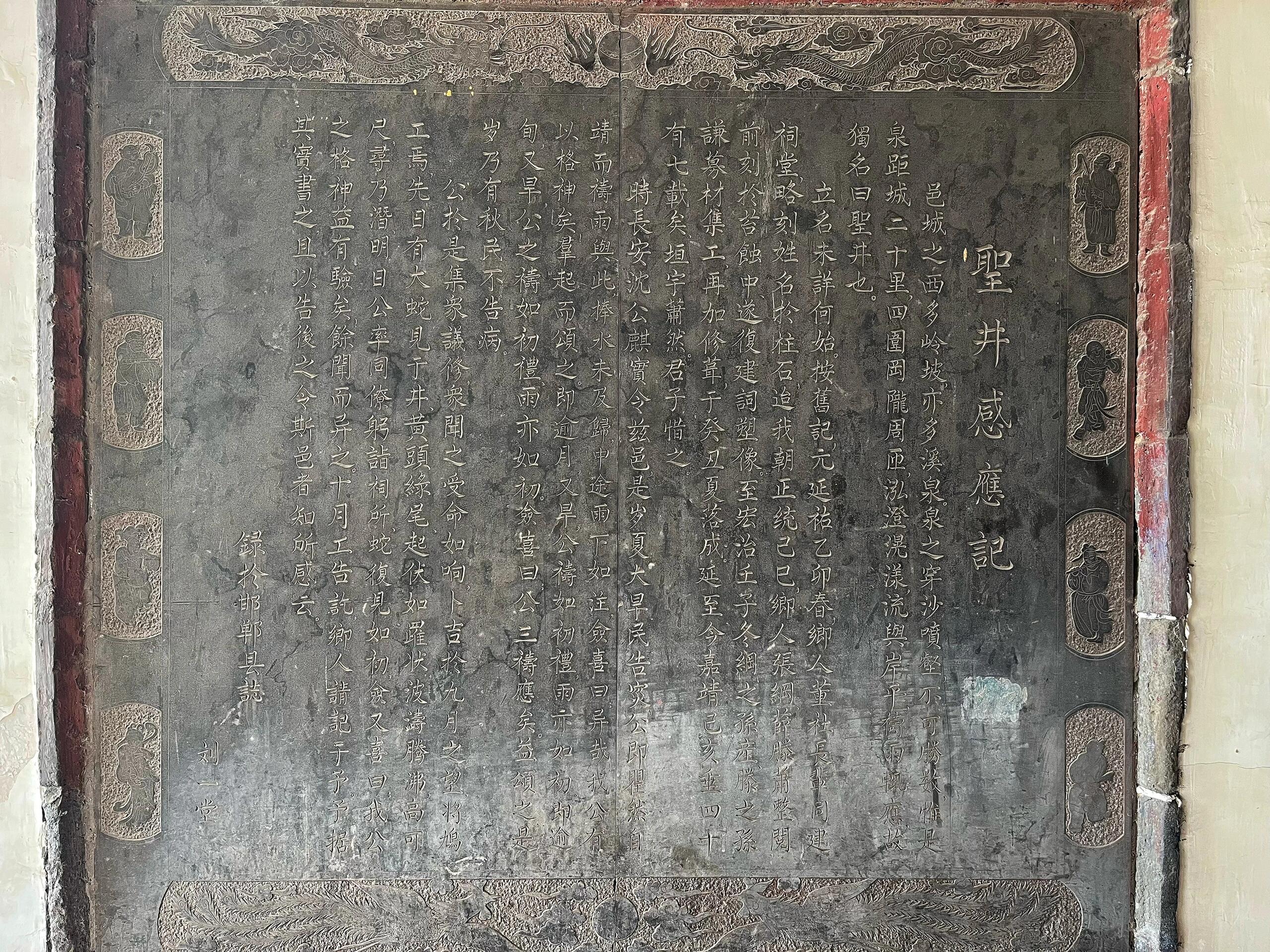

圣井岗的始建年代已无确切记载,但庙内现存最早的碑刻显示,元代至正年间(1341-1368)这里已有"龙神庙"的雏形。明嘉靖二十四年(1545年),邯郸知县杨彝主持扩建,奠定了"三进院落、中轴对称"的格局;清光绪年间,直隶总督李鸿章拨款重修,增建戏楼、钟鼓楼,形成今日所见的"九门相照"形制——从南端照壁到北端后殿,九座建筑的门扉严格对准中轴线,这种强迫症般的布局,既符合道教"中正平和"的宇宙观,又暗含儒家礼制的等级秩序。

山门的悬山式屋顶是典型的明代特征,灰瓦垄上的"钱纹瓦当"与邯郸地区的明代民居如出一辙。门楣上的"圣井岗"三字为清乾隆年间邯郸举人李兆龄所书,字体介于颜体与魏碑之间,笔力雄浑却不失灵动。进入山门,迎面而来的戏楼坐南朝北,与山门形成"对场"格局,这种"庙前设戏楼"的规制,在华北地区的道教庙院中极为常见,每逢祈雨仪式,戏楼便会上演《龙王行雨》等应景剧目,将世俗娱乐与宗教仪轨巧妙融合。

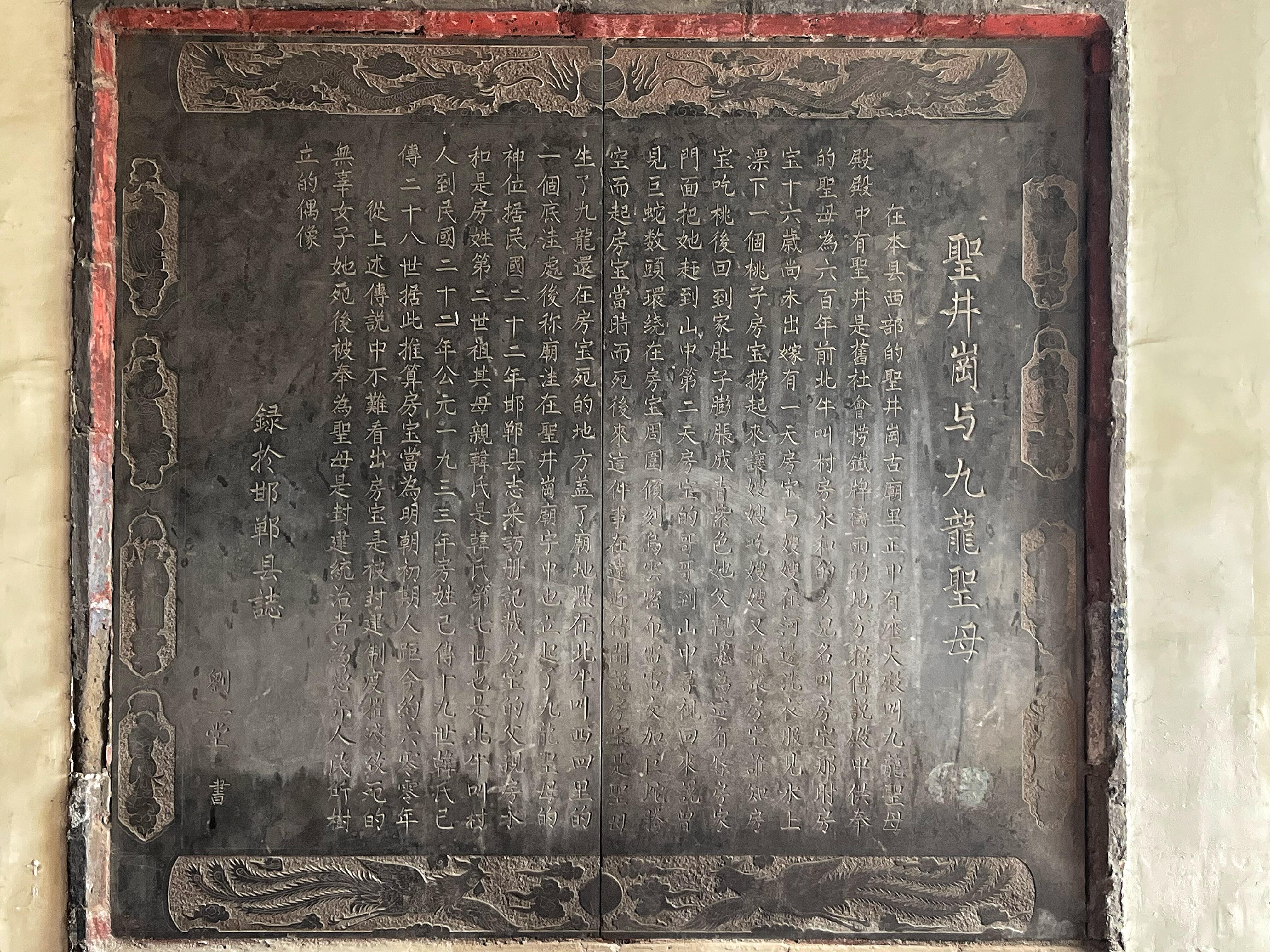

前殿中央的"圣井"是全庙的核心。这口直径1.2米的古井深约3丈,井壁用青砖砌成"八卦形",每层砖缝间嵌有铜制镇水兽首。据《邯郸县志》记载,清康熙三十七年(1698年)大旱,知府卢传元率百姓在此祈雨,果然"甘霖立降",康熙皇帝闻讯赐名"灵泉",并敕建九龙圣母殿。如今俯身观井,水面距井口约2米,无论旱涝始终保持此深度,这种奇特的水文现象,经地质学家考证,实为地下暗河与滏阳河支流的连通所致,但在科技匮乏的古代,却被赋予"神龙吐水"的神秘想象。

井台四周的石雕暗藏玄机。八块栏板分别刻有"八仙过海"图案,其中蓝采和的花篮中竟雕有麦穗、棉桃等农作物,这种将道教神仙与农耕符号结合的手法,凸显了圣井岗"祈雨护农"的功能定位。井北侧的九龙圣母殿采用"硬山顶带前廊"形制,殿内的清代壁画《行雨图》堪称民俗艺术珍品:四海龙王手持令旗,电母举镜,雷公击鼓,下方的农田里,农民或持锄抗旱,或肩挑祭品,生动再现了古代祈雨仪式的完整流程。

圣井岗的殿宇分布犹如一幅道教诸神的谱系图。中轴线北端的玉皇殿为清代重檐歇山顶建筑,琉璃脊饰上的"二龙戏珠"采用"剪边"技法,黄琉璃瓦与灰瓦相间,既彰显皇权色彩,又符合道教"避奢崇俭"的教义。东配殿的财神殿内,明代彩塑的赵公明左手持元宝,右手握钢鞭,铠甲上的"鱼鳞甲"纹路清晰可数,这种"武财神"形象与晋商供奉的文财神形成鲜明对比,反映了邯郸作为交通要冲的商业特性。

最具地域特色的是西配殿的"癍疹娘娘殿"。殿内供奉的三位娘娘分别掌管天花、麻疹、水痘,两侧墙壁的清代壁画详细描绘了"种痘祛癍"的场景:一位老妇人正用银簪挑取痘浆,旁边的药童手持《痘疹金镜录》,这种将医学知识融入宗教叙事的手法,在华北地区的娘娘庙中极为罕见,印证了道教"济世救人"的实践品格。每逢农历四月初八"癍疹娘娘诞辰",周边村落的母亲们便会抱着孩子来此"挂锁",这种延续数百年的民俗,至今仍在影响着当地人的生活。

2016年的一次修缮工程,让圣井岗陷入舆论风波。施工方为"恢复历史原貌",将戏楼上的现代彩绘全部铲除,却意外发现底层叠压着明代的"二十八宿图"。尽管文物部门紧急叫停了工程,但部分画面已被砂纸磨毁。有学者指出,这种"层层叠压的彩绘"本身就是历史层累的见证,强行剥离反而破坏了建筑的"时间厚度"。而支持修缮的观点则认为,明代彩绘的发现为研究道教星象信仰提供了实物资料,及时保护更为重要。

更大的争议围绕"祈雨仪式"的存续展开。20世纪50年代,圣井岗曾被改为粮库,祈雨活动一度中断;改革开放后,民间自发恢复了"打醮"仪式,但现代气象观测显示,所谓"祈雨灵验"更多是巧合。有民俗学家主张,应将祈雨仪式作为非物质文化遗产保护,因其承载着传统农耕社会的生态认知;但也有学者担忧,这种带有迷信色彩的活动可能误导公众。这种分歧的本质,是传统信仰在现代科学语境下的身份重构难题。

站在庙后的土岗上,夕阳为戏楼的飞檐镀上金边。圣井岗的中轴线如同一支指向南北的罗盘,南端的照壁映着麦浪,北端的玉皇殿顶着苍穹。这座历经元、明、清三代营建的庙院,既是太行东麓农耕文明的物质见证,也是民间信仰变迁的精神图谱。当我们用GPS定位古井的坐标,用无人机测绘殿宇的梁架时,是否还能理解古人在井栏上雕刻麦穗的良苦用心?当天气预报取代了祈雨仪式,那些曾经凝聚社群认同的信仰符号,又该以何种方式在现代社会找到容身之所?

晚风掠过戏楼的风铃,远处传来广场舞的音乐。圣井岗的砖墙上映着两个时代的光影:一侧是清代碑刻上的"灵泉昭应",另一侧是游客中心的二维码标识。或许,真正的文化传承,不是在传统与现代之间做非此即彼的选择,而是学会在井栏的青苔与监控摄像头之间,寻找文明延续的第三种可能。当我们不再纠结于祈雨是否灵验,转而关注井壁的八卦构造如何调节水温,不再争论彩绘的朝代归属,转而研究壁画中的种痘技术,古老的庙院才能真正从信仰空间转型为文化遗产的阐释场域。