山民都懂一个道理:狂风刮不过一早晨,暴雨下不了一整天。就像村口那棵老槐树,经历过无数次暴风骤雨,却总能在风雨过后舒展枝叶。这景象恰合《道德经》第二十三章的启示:“飘风不终朝,骤雨不终日。孰为此者?天地。天地尚不能久,而况于人乎?”

一、“飘风不终朝”:不是否定力量,是揭示持久的规律

老子说的 “飘风”,是狂躁的风;“骤雨”,是猛烈的雨。天地间最剧烈的力量都无法持久,何况人呢?这不是劝人 “躺平”,而是说:真正的生命力,不在爆发的瞬间,而在绵长的持续。

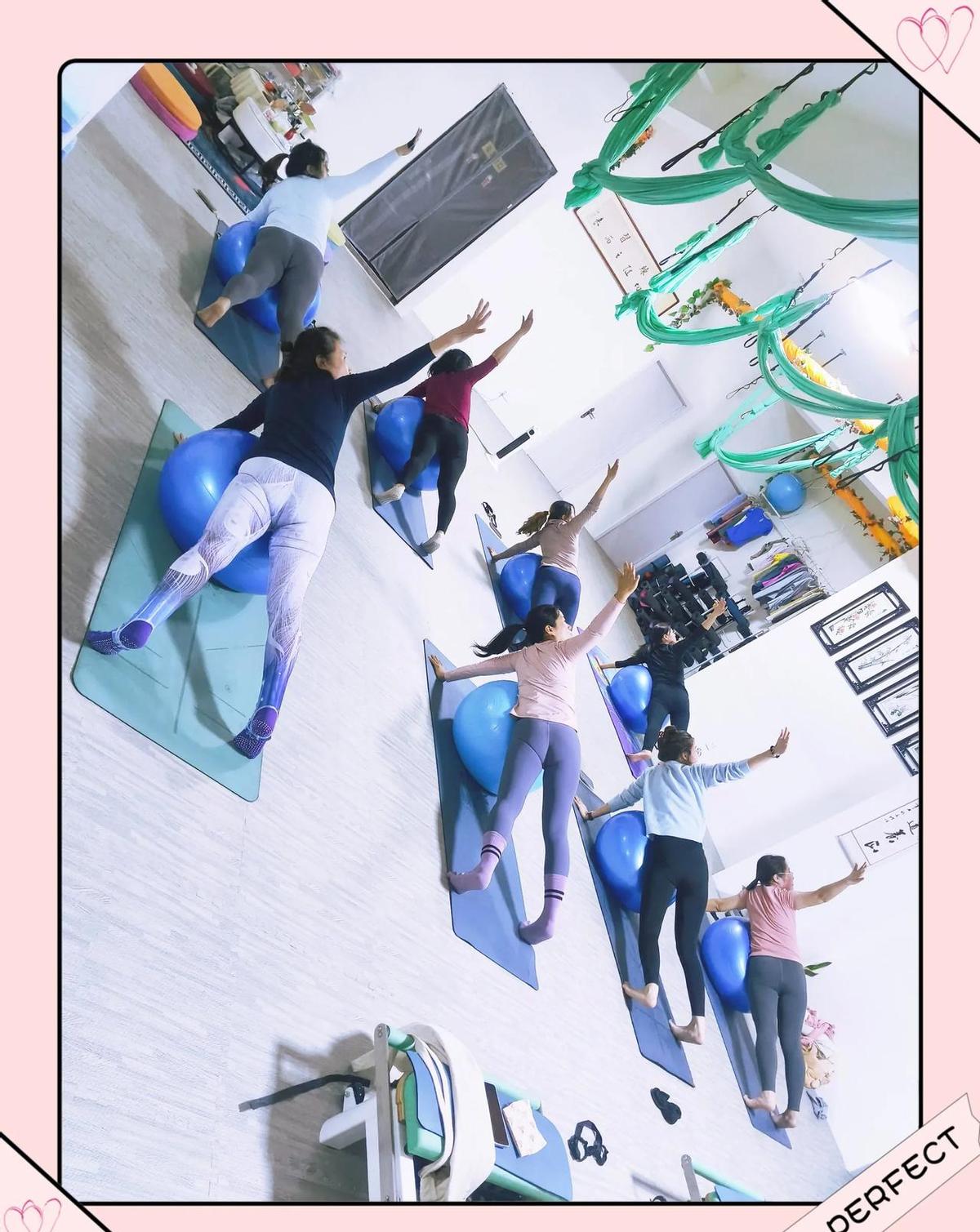

现代人总迷信 “高强度”:健身要练到力竭,工作要熬到深夜,连养生都追求 “猛药去疴”。就像用猛火煮水,看似沸腾得快,锅底却容易烧糊。养生馆里常见这样的人:“我每天跑五公里,怎么越跑越虚?” 这恰是犯了 “飘风” 的错 —— 气血被强行调动,像短跑运动员冲刺马拉松,后劲必然不足。

二、炼气的玄机:学 “和风” 不做 “飘风”

练过吐纳的人常陷入误区:呼吸越急促,越觉得 “气足”。其实古人练气讲究 “绵绵若存”,就像春风拂过湖面,轻柔却能掀起涟漪。

“和风式” 炼气要诀:吸气时像闻花香,慢慢吸入,不刻意扩张胸腔;呼气时像吹烛火,轻轻送出,不让气息中断。有人练五分钟就嫌 “没感觉”,却不知 “飘风式” 呼吸会让肺泡过度扩张,反而伤肺。试试这样对比:快速喘气一分钟,会感到头晕;缓慢呼吸五分钟,却觉得头脑清明。这就是 “久” 的力量。

遇到 “气冲病灶” 别硬扛。有人练到肩颈发酸,非要 “冲过去”,结果越练越痛。其实该学天地的 “知退”:狂风过后必有晴空,气血激荡后需静养。酸痛时暂停炼气,用手掌轻按患处,像细雨滋润干裂土地,气息自会慢慢渗透。

三、养生的正道:在 “不终朝” 里求 “长久”

村里的老寿星从不说 “养生”,却有三个习惯:黎明即起但从不晨跑,只慢慢散步;吃饭七分饱从不多贪;睡前静坐一刻钟,不想烦心事。这恰合 “飘风不终朝” 的智慧 —— 避开剧烈消耗,守住细水长流。

运动要学 “微风拂柳”。广场舞大妈跳得气喘吁吁,不如太极老人一招一式慢悠悠。试试 “和风步”:迈步时脚跟先落地,像踩在棉花上,双臂自然摆动,每步都让脚掌完全接触地面。这种 “慢走” 看似省力,却能激活足底穴位,让气血像溪水般匀速流淌,比暴走更养元气。

情绪要防 “骤雨倾盆”。有人被骂一句就暴跳如雷,像暴雨冲刷泥土,把气血搅得浑浊。学学老槐树:风吹过不较劲,雨打过不抱怨。遇到糟心事时,先做 “深呼吸三次”:吸气数四秒,屏息两秒,呼气六秒。这三口气能让 “骤雨” 变成 “细雨”,避免气血逆行伤肝。

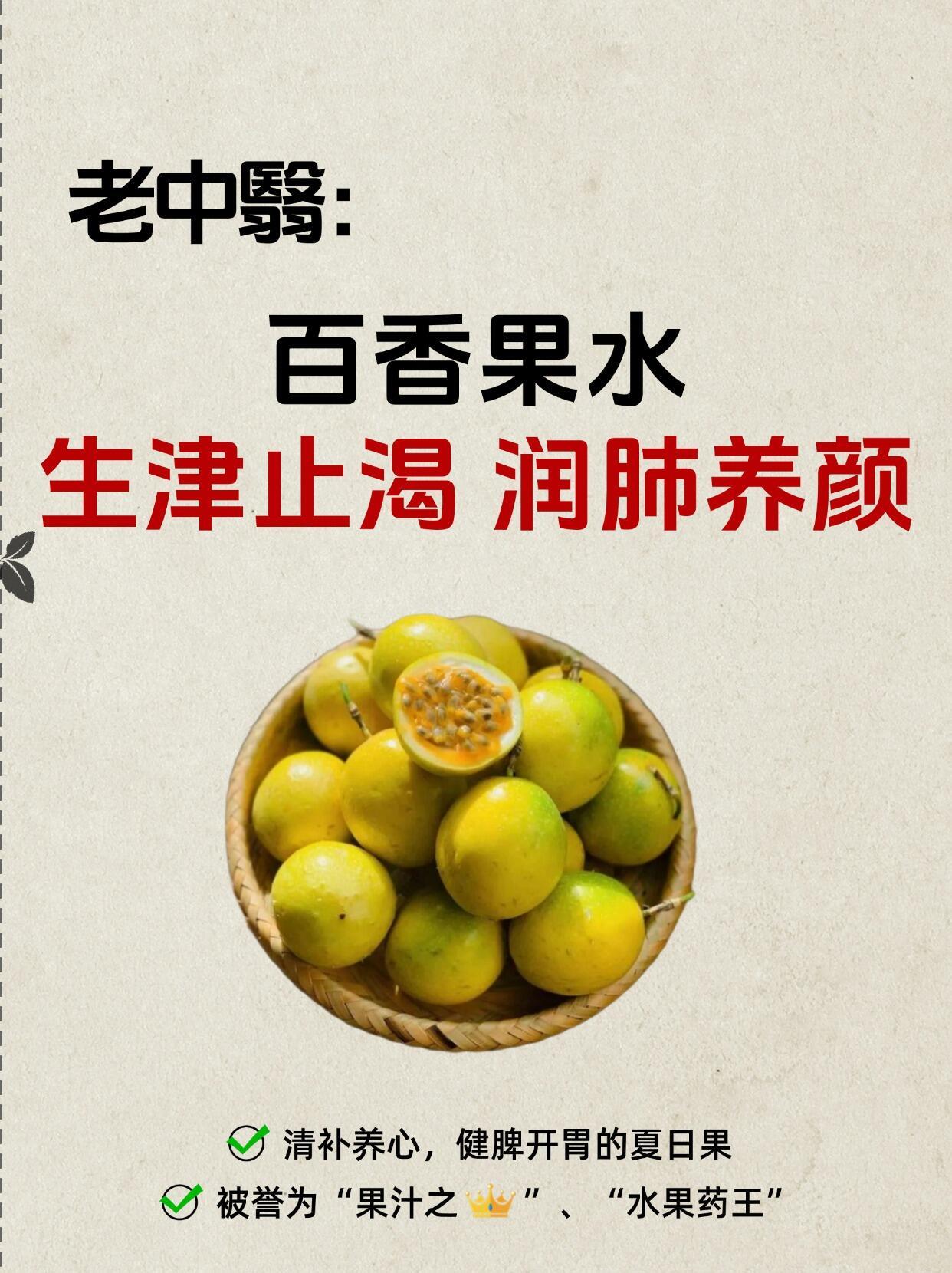

饮食要忌 “暴饮暴食”。自助餐吃到扶墙走,像骤雨淹没田地,脾胃必然受损。老话说 “少食多餐”,其实是学天地 “细水长流”:早餐像朝露滋润,午餐如春雨滋养,晚餐似晚风轻拂,让脾胃总在舒适的节奏里工作。

四、七日 “和风计划”:从 “暴烈” 回归 “绵长”

不用刻意改变生活,只需调整 “度”:

晨起:把闹钟调早十分钟,坐在床边搓热手掌,轻轻按摩脸颊(像春风拂过),代替猛地起床;

工作间隙:每小时做 “三分钟和风式呼吸”,双手放肚脐上,感受气息像潮水慢慢涨落;

睡前:用温水泡脚时,只泡到脚踝(不贪多),双脚轻轻晃动,像踩在浅溪里。

老子说 “物壮则老”,太猛烈的事物总会早衰。炼气养生不是要 “练出猛劲”,而是要像四季轮回:春生夏长皆有定时,秋收冬藏各有节奏。能在快节奏里守住 “慢”,在剧烈中懂得 “柔”,才是最长久的生命力。

你有没有过 “用力过猛” 的经历?比如运动受伤、熬夜后精神崩溃?后来是怎么找回 “和风” 状态的?评论区分享你的故事,让更多人学会 “细水长流” 的智慧~

评论列表