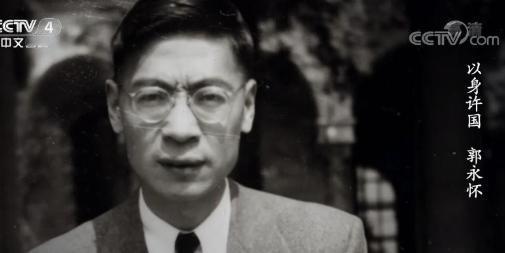

他是两弹一星元勋中唯一的烈士,也是唯一个参与导弹、核弹、人造卫星的科学家,钱学森评价他可以顶两个自己,为了回国,他一把火烧掉了自己半生的成果,然而他却英年早逝,堪称中国科学界的意难平,他就是郭永怀。 1949年10月1日,一个注定载入史册的日子,远在美国的郭永怀看到报纸,头版赫然印着"中华人民共和国成立"的大字。那一刻,郭永怀只觉得心脏狂跳,仿佛要从胸膛里蹦出来。 消息如同一阵旋风,很快在美国的华人学者和留学生群体中掀起轩然大波。餐厅里、实验室里、宿舍里,到处都能听到人们激动的讨论声。 郭永怀静静地听着周围的议论,脑海中却浮现出了多年前离开祖国时的情景。 那时的他,意气风发,带着报效祖国的壮志踏上了留学的征程。如今,祖国终于迎来了新生,他内心的那团火焰又重新燃起。回国的念头,像一颗种子,在他心里悄然生根发芽。 晚上回到家,郭永怀迫不及待地和妻子李佩分享了这个振奋人心的消息。李佩也被丈夫的激动情绪感染,两人彻夜长谈,畅想着回国后的种种可能。 然而,现实很快给郭永怀浇了一盆冷水。美国政府对共产主义国家的戒备,科研人员出境的严格管控,这些都是横亘在回国路上的巨大障碍。 更让郭永怀头疼的是,他的研究成果涉及敏感领域,可能无法带出美国。 消息很快传开,郭永怀的同事们纷纷前来劝说。有人拍着他的肩膀,语重心长地说:"郭,你在这里的前途一片光明,何必冒险回去呢?"还有人委婉地提醒他,新中国百废待兴,条件艰苦,他的才能可能得不到充分发挥。 面对同事们的好意,郭永怀心中五味杂陈。他理解大家的担忧,但内心的那份赤子之心却愈发强烈。 他明白同事的好意,但是作为一个科学家,不仅要追求个人的成就,更要肩负起对社会的责任。祖国需要他,这是他义不容辞的使命。 尽管做出了回国的决定,但实际操作起来却困难重重。郭永怀开始整理多年来的研究资料和实验数据,同时仔细研究美国的相关法律法规。 然而,现实是残酷的。经过反复权衡,郭永怀意识到,研究资料都无法合法带出美国。经过一番痛苦的思考,郭永怀做出了一个艰难的决定:销毁所有无法带走的研究成果。 当他把这个决定告诉妻子李佩时,两人都沉默了,那一刻,他们深深体会到了爱国与个人利益之间的巨大鸿沟。 郭永怀颤抖着手,一页页翻看即将付之一炬的研究成果,每一页都凝聚着他日日夜夜的心血,每一个公式背后都有无数个不眠之夜的付出。 他默默祈祷,希望这些知识有朝一日能为祖国所用,然后,他深吸一口气,点燃了他们。橘黄色的火焰舔舐着纸张,多年的心血在他眼前化为灰烬。 回国的日子终于到来,当他的双脚踏上中国的土地时,激动的泪水不禁夺眶而出,尽管前路充满未知和挑战,但此刻的郭永怀坚信,自己做出了正确的选择。 初来乍到,郭永怀就感受到了国内外科研环境的巨大差异,实验室里的设备简陋得让他直皱眉头,但这丝毫没有打击他的热情,反而激发了他的斗志。 就在郭永怀逐渐适应新环境的时候,一个重大任务降临了——参与原子弹研制,郭永怀深知这项任务的艰巨性,但他毫不犹豫地接受了挑战。 研究团队很快组建起来,郭永怀和其他科学家们日以继夜地讨论研究方向和技术路线。他们的办公室灯光总是亮到深夜,黑板上密密麻麻的公式和图表见证着他们的辛勤付出。 就这样,在艰苦的条件下,郭永怀和他的团队一步一个脚印,朝着目标稳步前进。 1968年12月4日,郭永怀要立即返回北京汇报成果,他匆匆收拾了装有重要科研资料的公文包,在同事们依依不舍的目光中登上了飞机。 谁也没想到,这竟是郭永怀最后一次和同事们告别,飞机出事了。 在这生死攸关的瞬间,郭永怀的脑海中闪过无数画面,但最让他牵挂的,是那个装有重要资料的公文包。 郭永怀迅速做出了决定,他呼唤警卫员牟方东靠近,然后紧紧抱住公文包,用自己的身体作为屏障,牟方东立即明白了郭永怀的意图,毫不犹豫地抱住了郭永怀。 飞机撞击地面的瞬间,郭永怀和牟方东紧紧相拥,将公文包牢牢地夹在中间。燃烧的火焰很快吞噬了整个机舱,但两人始终没有松开彼此。 当救援人员赶到现场时,眼前的景象让所有人都震惊了。他们小心翼翼地取出公文包,打开一看,里面的资料竟然完好无损,在场的同事们无不泪流满面。 郭永怀用自己的生命谱写了一曲壮丽的奉献之歌。他的故事,将永远铭刻在中国科技发展的历史长河中,激励着后人不断前行。