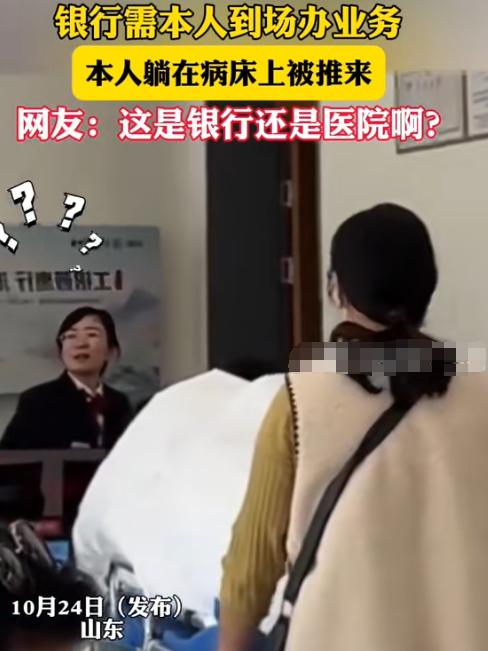

山东,一名女子为了替卧病在床的母亲办理银行业务,特意前往银行说明情况,恳请柜员通融一下。然而,柜员表示规定明确,必须本人亲自到场,家属一律不能代办。女子无奈地解释,母亲重病卧床,根本无法出门,可柜员却仍然一口回绝。女子无计可施,最终只得把母亲连人带病床一起推到银行。这个场景让人看了既心酸又无奈,甚至不禁想问:规则的意义到底是什么? 其实,这样的故事并非个例,类似的情况在各地都有发生。王先生的父亲也是重病在床,无法下床行动,可他急需将父亲的一张定期存单取出以支付治疗费用。 无奈之下,王先生来到银行,满怀希望地向柜员说明情况,并出示了父亲的病历。 然而,柜员却拒绝了他的请求,表示必须由本人亲自到场办理。王先生向银行管理层反映,但得到的回复却是一样的——规定不可通融。 王先生尝试过其他方法,他试图办理一份授权委托书,但因父亲已经行动不便,根本无法前往公证处完成签字和授权。 几番折腾下来,王先生耗费了大量的时间和精力,却始终未能取出存款。迫于无奈,王先生想到了最后一条“出奇制胜”的办法——将父亲抬到银行办理业务。 于是,王先生和几名家属将病床和病人一同运到银行。那天场面令人心酸,一位年迈的老人被安放在病床上,输液瓶挂在一旁,脸色苍白。 银行大厅的其他客户看到这场景纷纷侧目,议论不已,甚至有人拍照并将这一幕上传至网络,引发了广泛关注。 银行的工作人员在这场景下也感到无措,不得不在管理层的指示下,最终同意通融,让王先生完成了业务。 这些案例之所以令人动容,是因为它们反映了现实生活中因规则而导致的“人性”缺失。 银行的规定确实是为了防范风险,确保业务办理的真实性和安全性,但当规则和现实发生冲突时,缺乏人性化处理方式只会加重客户的困境。 现代社会中,类似的制度僵化现象随处可见:银行坚持必须本人亲自到场办理业务,而忽视了病患和残疾人的实际困难; 一些公共服务部门强制要求用户到指定窗口排队,哪怕只是一个简单的证明也不允许家人代办。 这样的规定虽然严格,但在一些特殊情况下,反而变得不近人情。 在面对这些问题时,部分银行和服务部门已经开始尝试推出一些“人性化”措施,比如为特殊人群提供上门服务或开通绿色通道。然而,这些政策在许多地方并未真正落实。 像王先生这样的普通市民,往往需要通过网络曝光或媒体介入,才能引起公众关注,进而得到解决。 对于普通人来说,他们需要的只是一次通融,一点温暖,而非无情的规定和冷漠的拒绝。 制度的存在是为了服务大众,保障公平与安全,但当它成为不顾实际情况的一条“死规则”时,便失去了其本身的意义。 面对客户特殊情况时,银行和其他服务机构理应发挥灵活性和人性化,让规则更加贴近现实需求。 通过这些故事,我们不禁希望社会在追求规范化的同时,能够留住一份温情与包容,真正体现出对人的尊重与理解。