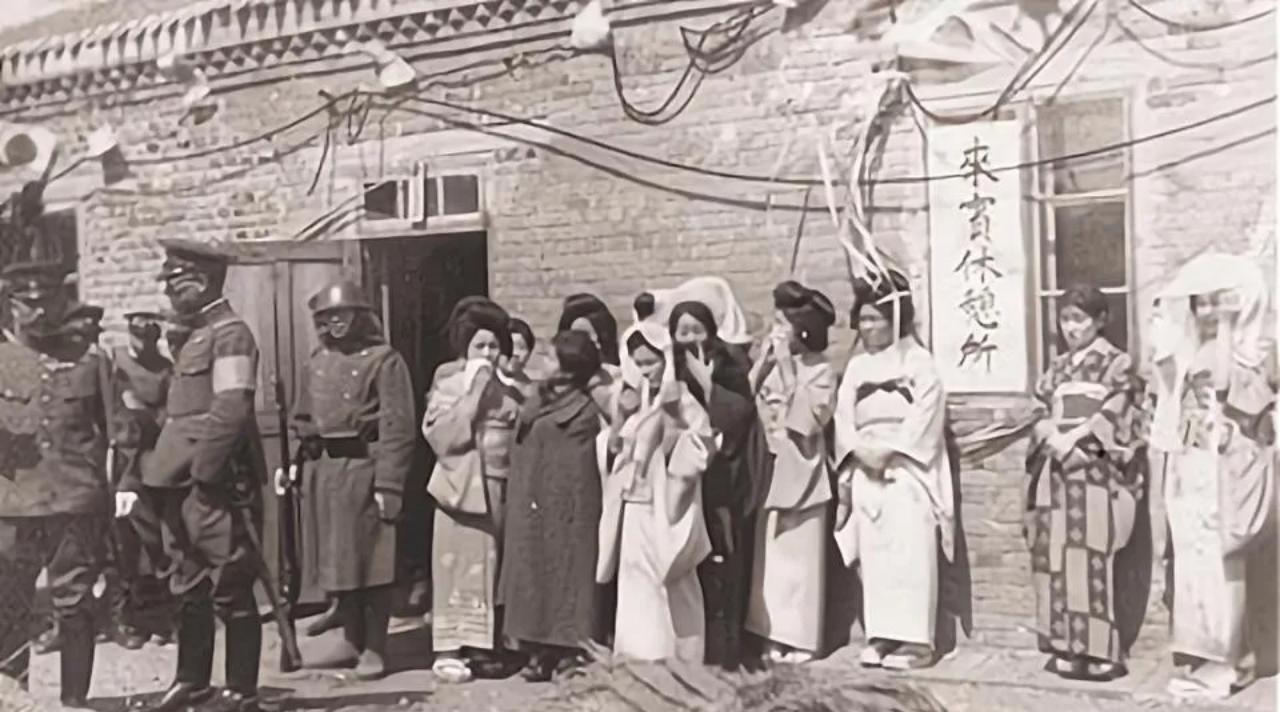

1935年,日军秘密将“606”药剂,注射到慰安妇体内,并骗说是治病所用。但当药物注射完毕后,日本军人则露出了贪婪的笑容。 慰安妇问题是第二次世界大战时期日本军国主义扩张过程中一种极其残酷和令人痛心的历史暴行。这一制度的实施,成为侵略战争中对女性最为恶劣的性暴力体现之一。慰安妇制度不仅是日本军事机器的一部分,更是对亚洲各国女性尊严的巨大践踏,给无数家庭带来了无法磨灭的创伤。 从20世纪30年代起,随着日本军国主义的扩张,侵华战争的不断加剧,日军为了保障其在战时的士气和战斗力,采取了强迫性奴役制度,即所谓的“慰安妇”制度。这一制度背后隐藏的是日本政府和军队组织的系统性性暴力,它不仅有组织地捕捉和强迫女性,还将她们置于一种持续性暴力的状态中。根据历史学者的研究,全球至少40万女性遭受这一制度的残害,其中大部分是来自中国、朝鲜、菲律宾等亚洲国家的女性。尤以中国妇女为最多,受害者人数估计达20万之众。 这些女性的命运可谓充满了悲剧色彩。她们在战争中被迫离开家庭,或是被诱骗、或是被绑架,甚至有些是从各地的学校或工厂中强行带走的。她们被迫进入日军的“慰安所”,这些地方原本是为了提供性服务而设立的,而所谓的“慰安妇”便是这些性暴力行为的主要受害者。每一位慰安妇几乎都成了日军士兵肆意践踏的工具,她们被迫为日本军人提供性服务,并且往往要忍受肉体和精神上的双重摧残。其悲惨经历可以说无与伦比,很多慰安妇在战争结束后因为长期的身体与心理创伤,余生都活在痛苦之中。 1935年的一天,日军医生秦佐八郎来到慰安所,看着病榻上的慰安妇,嘴角浮现出一丝诡异的微笑。他打开随身携带的黑色医药箱,取出一管淡黄色的药剂,对身旁的护士说:"给她们都注射'606'。" 慰安妇们还不知道,这一针将改变她们的一生。当冰冷的针头刺入她们的皮肤时,秦佐八郎告诉她们,这是专门治疗梅毒的特效药,打完了针就没事了。然而,他却没有告诉她们,"606"的副作用有多可怕。 事实上,"606"的学名叫做砷剂氨苯砜,它是一种含砷的化合物,虽然能有效治疗梅毒,但同时也是一种慢性毒药。注射后会引起恶心、呕吐、腹泻等症状,严重的还会导致肝肾功能衰竭。 更可怕的是,"606"会破坏女性的生殖系统,导致卵巢萎缩,子宫内膜异位,最终造成不孕不育。许多慰安妇就是因为反复注射"606",才落得终身不能生育的悲惨下场。 事到如今,当年的"606"早已被淘汰和禁用,但慰安妇所遭受的伤害却无法弥补。她们不仅身心备受摧残,还失去了做母亲的权利。日军的暴行,给她们的人生划上了无法抹去的伤痕。 然而,日军对这些罪行却始终不肯认账。战败前夕,他们对慰安妇实行了残忍的灭口政策。无数的亚洲妇女,惨死在日本刺刀之下,尸骨无存。 慰安妇问题的暴露经历了漫长的岁月。在战后几十年里,尽管一些幸存者和目击者曾试图揭露这一罪行,但由于当时的政治环境和社会氛围,使得很多证据被掩盖,受害者的声音未能引起足够的关注。直到1991年,韩国的李容洙等慰安妇幸存者站出来公开揭露她们的遭遇,才开始让世界更加了解这一惨痛的历史。紧接着,1996年,联合国发布的报告明确认定慰安妇制度是性奴隶制度,给全球范围内的慰安妇问题提供了官方的历史定性。 这一问题在历史学界和民间组织的推动下不断得到关注,尤其是涉及中国、韩国等受害国,慰安妇的历史伤痛被越来越多人认识和铭记。尤其是2012年,美国国务卿希拉里·克林顿指示将“慰安妇”一词改为“被强迫的性奴”,这一举措被许多人认为是对慰安妇问题正视的重要步骤。此后,越来越多的历史学者和民间组织要求日本政府正视其二战期间的暴行,并为慰安妇问题作出正式道歉和赔偿。 2015年,南京利济巷慰安所旧址陈列馆的开馆,成为中国对这一历史问题进行反思与追溯的重要标志。该馆的开设不仅让公众更加直观地了解当年日本军队在中国实施的慰安妇制度,也为历史记忆提供了一个具体的见证平台。这一举措的背后,除了对历史的还原和受害者的纪念,更深层次的意义在于让历史不被遗忘,提醒世界反思战争带来的无尽创伤。 “慰安妇”这一词汇虽然已被不少学者和政府部门呼吁更名为“性奴隶”,但这一历史伤痛并未因此而结束。2016年,来自中国、韩国等11个国家和地区的民间组织再次发起请求,将慰安妇资料列入“世界记忆名录”,旨在通过国际平台记录并保护这一历史记忆。这不仅是对受害者的尊重,更是对历史公正的捍卫。 2017年,中国上映的电影《二十二》,通过讲述22位幸存者的故事,再次将慰安妇问题推向公众视野。电影中的人物,无论是眼含泪水的讲述,还是对往事的深刻回忆,都让人们深感震撼,也促使人们对这段历史产生更加复杂的情感和反思。