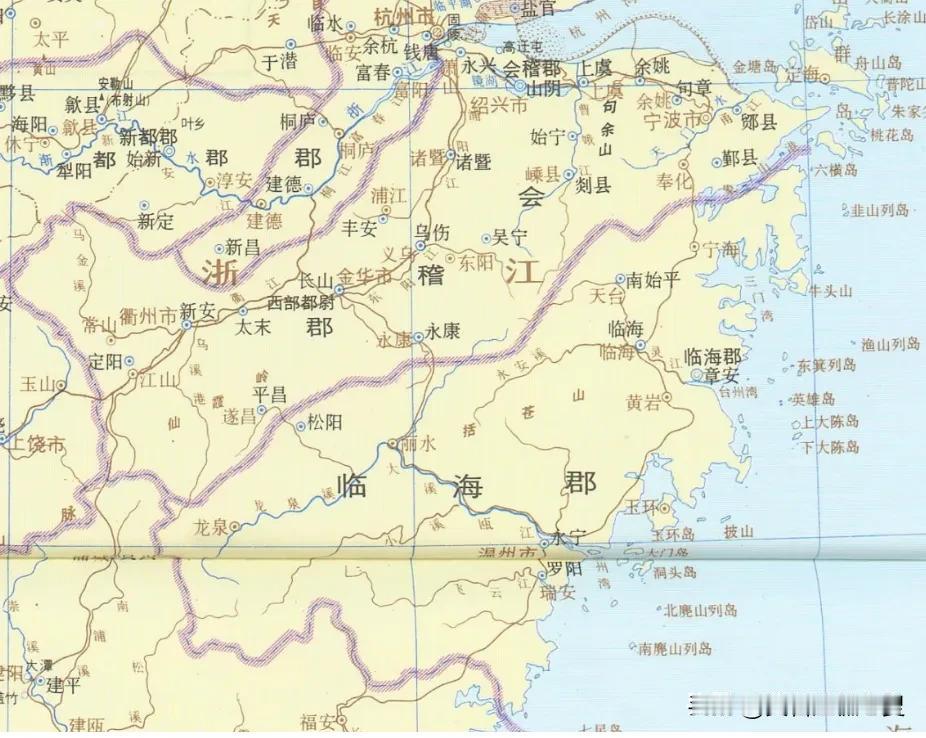

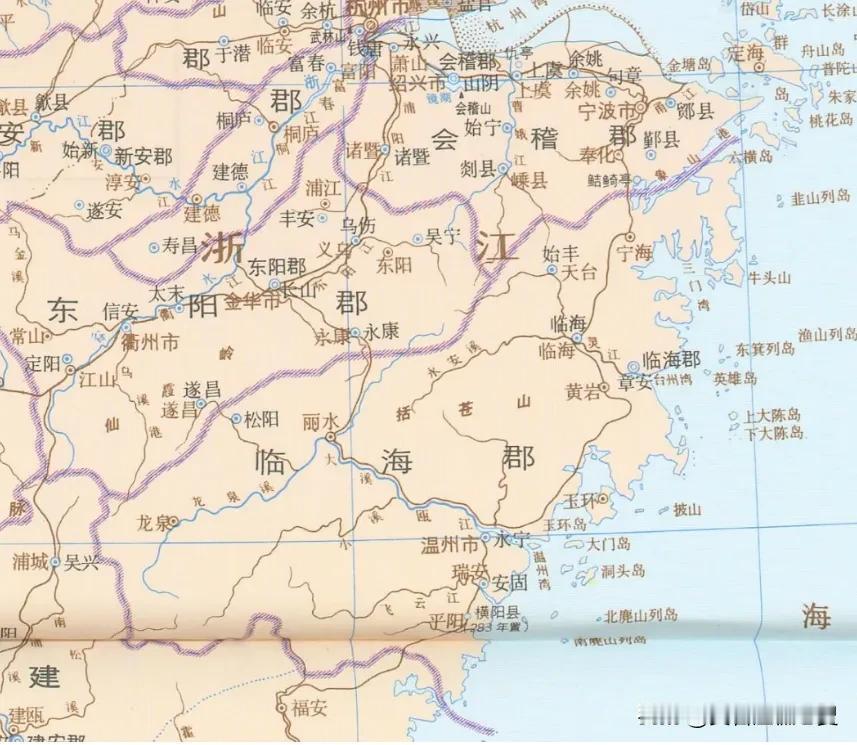

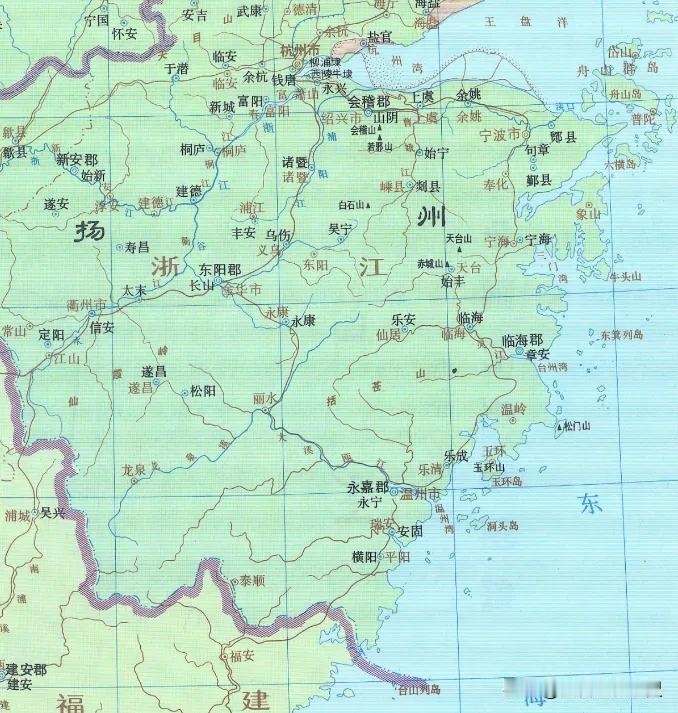

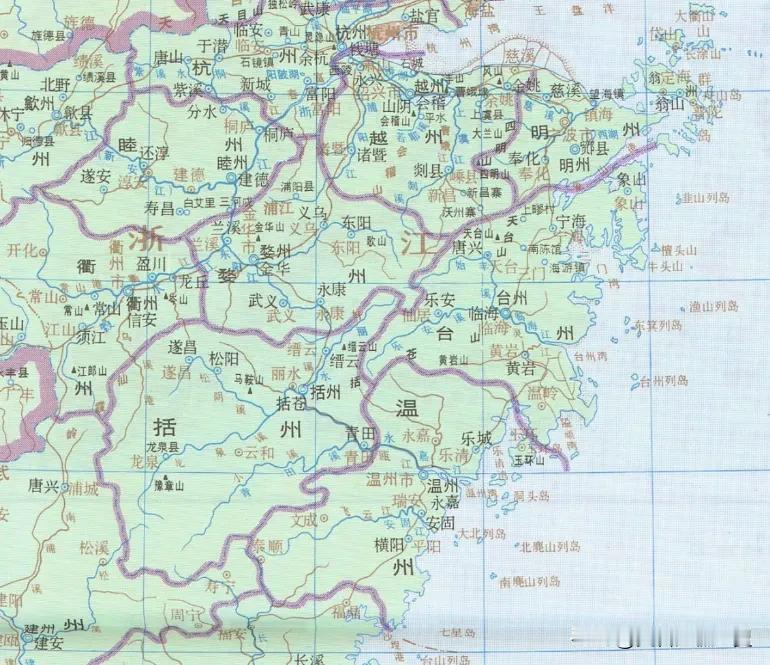

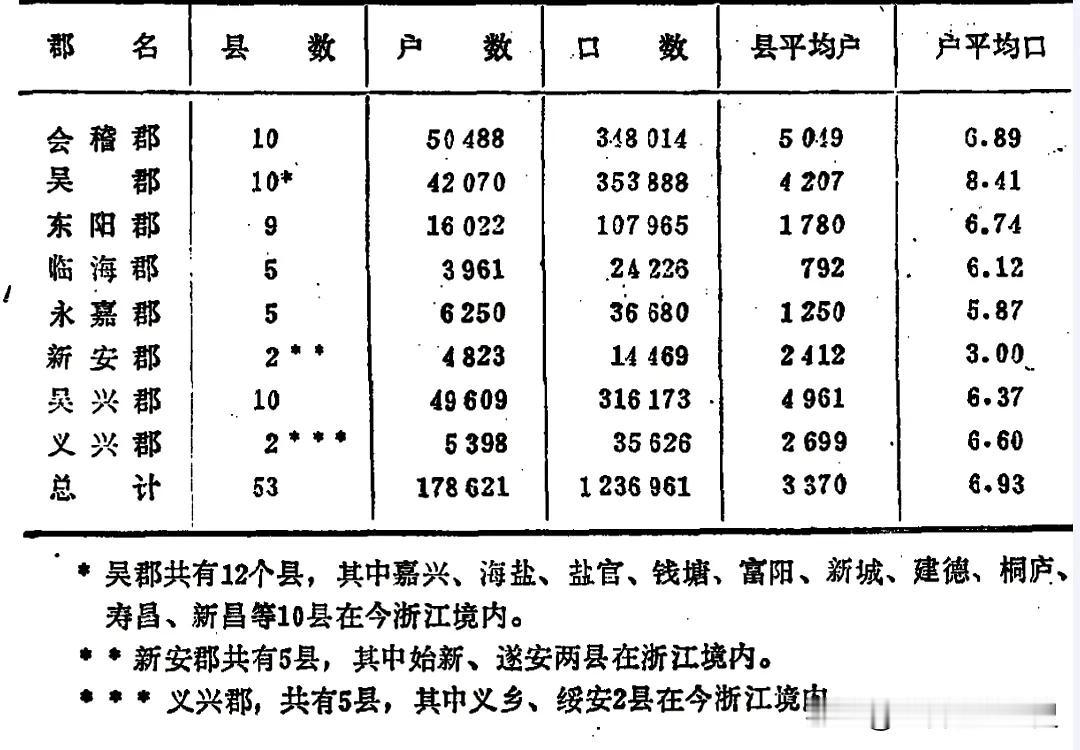

章安县为什么被裁撤? 个人认为章安县的设立一开始就是带有军事色彩的,是作为开拓团,是历代王朝对东南沿海控制管理的前进基地。当开拓团完成使命时就自然失去了存在价值。 先说章安县的建置历史,西汉昭帝始元二年(公元前85),析鄞县南部的回浦乡,设立回浦县,治设章安,属会稽郡,隶扬州。东汉建武年间(25年~56年),改名为章安县。所辖之地相当于今浙江省的台州、温州、丽水三市及福建北部的一部分。 自秦代设置县级建置以来,有一个统一的标准是一县人口超万户以上的县设置县令,万户以下的县设置县长。也就是说设置新县的标准人口是一万户。但是我们看宁海县的设置,西晋太康元年(280年),析鄞县八百户,临海县二百户置宁海县。一县人口居然才一千户,可以说远远低于一万户的设县标准。 我们再看南朝刘宋大明八年公元464年的统计,临海郡5个县总共3967户,合计人口24226人。 而临海郡隔壁的会稽郡10个县共有50488户,平均每县户数为5049户,总人口数348014万人。也就是说会稽郡随便一个县的人口都比临海一个郡的人口还多。而且会稽郡还不是中原大郡。可见临海郡全郡人口之稀少。 为什么这么点的人口,还不如现在一个大型小区的人口数依旧设置了这么多的县呢?这又涉及到设县的另一个标准,百里为县。“县大率方百里”,古代一般十里一亭百里一县千里一郡。为什么要百里一县?为了有效管理,一个县的县城如果位于县境正中间的话,百里一县正是县城往东南西北四个方向各25公里,古人的脚力一个小时5公里,25公里正好10个小时可以来回一趟。这样的好处就是县域内最偏远的角落也可以一天之内往返县城,这样官员下乡征粮、收税、探访、办案都能一天内来回。同样,村民进城纳粮、鸣冤、置购、寻医、办事等等同样可以一天内来回,达到最佳的路程距离,实现有效治理。如果超过百里,就很难实现有效管理了。我们看章安县最初设置时拥有温丽台三市的地盘,从县治章安到最远的龙泉,按现在的高速公路标准里程都要400公里,步行的话往返需要8天时间,更何况沿途都是大江大川,很多地方根本无法通行,无论发生什么突发事件,等县城得到消息后黄花菜都凉了。所以,想要有效管理,就不得不在沿途多设郡县,这县的设置就带有军事等其他目的了。无论是章安县还是临海郡都没有达到设县立郡的人口标准,但是广大的浙东地区需要治理,那么设县就能起到广布耳目,联络交通,防盗缉匪等等作用。 等到大一统的王朝隋朝重新统一天下后,为了缩减开支,对南北朝时期乱设州县,“百室之邑,便立州名;三户之民,空张郡目”的派发头衔的行为来了一次大规模的拨乱反正,据《隋书·地理志序》记载,隋初共有州241,郡680,县1524。而到了大业五年,隋郡为190,县1255。把政区从州郡县三级缩减为州(郡)县二级,合并力度不可谓不大。在这历史背景下,做为边陲小郡县,又失去军事价值的临海郡被裁撤就水到渠成了。 隋开皇九年公元589年临海郡废,原临海郡所属5县章安、临海、始丰、宁海、乐安合并为临海县,属处州,县治设在章安,实际上也就是临海郡降格为临海县。开皇十一年,县治移章安西部的临海镇(今临海市区)。唐武德四年(621),章安复设为县,八年省并为临海县,其后章安不再用以县名。 为什么后来其他县纷纷重设,单就章安县被省并?原因正如上文所列原因,地域太广,无法有效治理,只能重新置县管理。但章安县地处 沿海,又不是交通中心,而是交通末端。随着海权时代的终结,没有了海运交通优势。而内河水运交通,章安的椒江又过宽,普通内河船只很难通行,更难以利用。就是十多年前,在椒江大桥未建成前的,两岸的交流都极少,造成连方言都大不相同。这些都是章安县被撤的背景因素。当完成开拓使命的时候,地理位置的偏僻,以及产出的有限,就只能让位给更交通中心的产出更大的中心地区。 别看现在章安加椒北的桃杜平原,也勉强算是个小县规模。但是这是多年不断淤积成陆带来大片士地的结果。杜桥以前就叫涂下桥,本身就是滩涂之地。三国吴大帝时,析章安地置临海县。使得章安县失去了大部分的内陆腹地,仅剩下了沿海土地。虽然县域按今天的范围北到三门南到温岭的这一大片区域。但是因为地处沿海,都是盐碱不毛之地,产出甚难。尤其是县城周边方圆百里的有效治理地带没有大型的耕作区,那就难有立县之根基了。随着公元675年永宁县(后改名为黄岩县)的设立,使章安县失去了复县的最后希望,因为椒江南岸的腹地亦尽失于黄岩。一个没有腹地,支出又大于收益,疆域又和他县重叠,还失去了军事功能和交通地位的章安县被裁撤就再所难免了。