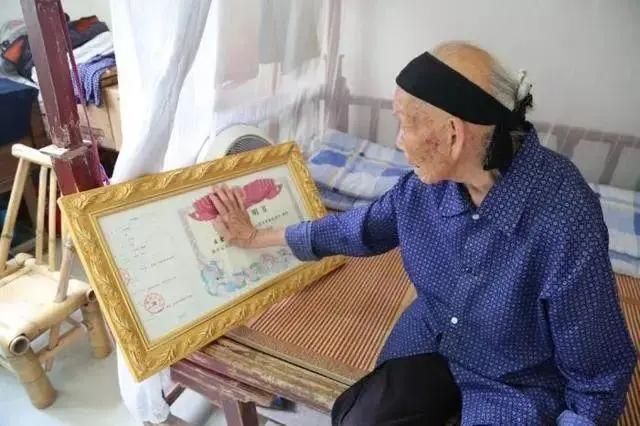

1932年,12岁的段桂秀嫁给了21岁的王金长,新婚第3天,王金长去参军,这一去再也没有回来,段桂秀拒绝改嫁。87年后,段桂秀在王金长的墓碑前大哭:“金长哥,我等了你整整87年呀……” 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 这声跨越了将近一个世纪的呼唤,击碎了岁月长河里的所有沉默,也戳中了无数人的心窝子。这个看似简单的故事,背后是一个普通中国女性近乎一生、刻骨铭心的等待。 段桂秀的身世,带着那个年代的深深烙印。她很小的时候就被送到王家,成了王金长的童养媳。在那个穷苦动荡的年代里,这不算太稀奇。 从小,王金长对她就像亲妹妹。好吃的总想着她,走到哪都让她跟个小尾巴似的,段桂秀整天“金长哥哥”地叫着,心里那份依赖一天天扎了根。 懵懵懂懂间,两人就在这朝夕相处里,成了夫妻。新婚的甜蜜还没尝够,仅仅三天,改变命运的时刻就到了。 红军来到了他们的家乡瑞金,二十出头血气方刚的王金长,看到这纪律严明、喊着救国救民口号的队伍,心里的热血再也按捺不住了。 外面的世界风雨飘摇,国家危亡,他明白一个朴素的道理:没有安稳的国,哪来安稳的家?守着这个小日子,最终可能什么都守不住。 离别的场景,成了段桂秀记忆里最清晰的画面,一遍遍回放,从未褪色。她当然舍不得,紧紧拉着他的衣袖问:“红军要走多远?你不能留下吗?咱们说好一辈子在一起的呀……” 王金长耐心地解释,像哄小时候的她那样,讲红军的理想,讲革命的意义。“最多三五年,等仗打胜了,咱家就能过太平日子了。我一定回来!你最信哥了,对不?”这个承诺,他留给了她。 她还记得,匆匆送别时路过鞋店,她咬牙买了一双结实的布鞋塞给丈夫,眼泪扑簌簌地掉,千言万语只化作一句:“穿它好好走路,早点回家。” 王金长脱下自己一件旧衣,包上身上不多的钱,也再次留下那句铁打的话:“桂秀,等我!” 她这一等,就是遥遥无期。段桂秀守着王家的老屋,也守着心里的承诺。日子苦得像黄连。她和王家人相依为命,家里老的老,小的小,生活的担子早早压在她瘦弱的肩膀上。 支撑着她的力量,就是那个“三五年就回来”的念头。她要让金长哥回来时看到,家还在,这个等他的人一直在。 一个三年过去了,又一个三年过去了。等来的不是凯旋归来的丈夫,却是一张冰冷的烈士证明书。 上面清清楚楚写着:王金长同志,1934年牺牲在福建长汀松毛岭战役。这一战,是长征前夕著名的“中央苏区东大门保卫战”,异常惨烈。 这薄薄一张纸,段桂秀怎么也不认!在她心里,这张纸的分量哪里比得上丈夫离别时坚定的眼神和那句沉甸甸的承诺?金长哥最讲信用,说回来就一定会回来,这纸上写的一定是弄错了! 家人乡邻都劝她,这么多年了他回不来了,姑娘家年纪也不小了,该替自己想想出路,找个依靠。段桂秀偏不! 她固执地守着那间老屋,像守着丈夫最后的气息。别人来提亲,她死活不见,生怕被拉去嫁了别人。 岁月是无情的刻刀,改变了容颜,却没能磨灭那份执念。年深日久,段桂秀心里其实何尝不明白? 理智告诉她,丈夫早已离世;但那份刻骨的牵挂和曾经的誓言,让她本能地紧抓着属于两人的最后一点念想—那间留下共同回忆的老屋,成了她寄托情感的堡垒。 日子缓缓流淌,段桂秀老了。一个深埋心底的愿望,随着年纪的增长反而愈发强烈:她想去看看,看看金长哥哥战斗过的地方,找找看有没有他留下的一点痕迹。 在亲人和志愿者帮助下,她走进了江西于都的中央红军长征出发纪念馆。当她看到一颗红军帽子上的五角星时,苍老的手轻轻拂过玻璃,指尖微微颤抖。 那一刻,她仿佛又看到了当年衣领上戴着红星,意气风发离家的金长哥哥。这红星,一下子把埋藏的记忆全勾了出来。 真正的“重逢”发生在2019年,在社会各界的帮助下,在退役军人事务部门的档案记录上确认了线索。 百岁老人段桂秀最终在瑞金叶坪的红军烈士纪念园里,找到了那块刻着丈夫名字的墓碑——“王金长烈士”。从那个红颜少女到白发老妪,她等待了整整87年时光。 当轮椅被推到那块墓碑前,当亲手触摸到冰冷却真实的名字时,所有压抑了将近一个世纪的情感终于决堤。段桂秀再也支撑不住,抱着墓碑恸哭失声。 这哭声里,是87年的无尽思念,是望眼欲穿的痴心等候,是生死两别的肝肠寸断,也是一个诺言跨越了时空的沉重回响。 段桂秀老人用一个女子的毕生坚守,无声地向我们证明了一个承诺在烽火年代可以重如泰山。 那份执拗的坚守,那份至死不渝的信念,是刻在民族血脉里的纯粹真情。这份情深,穿越了时间硝烟,在我们心中激荡回响,永志难忘。 信息来源: 从青丝到白发,106岁的她还在默默守望……发稿时间:2024-12-0909:00:00来源:中国军网