昨天刷朋友圈,看见大学同学发了条动态:“房贷还剩 28 年才能还完,突然觉得这辈子都要给银行打工了”,下面一堆评论齐刷刷说 “大家都一样”,瞬间就戳中了很多人的心事。我还想起,手机总弹推送,说哪的房子又被法拍了,点进去一看,有的离我才 2 公里,心里就咯噔一下 —— 又有个家庭扛不住了。

今年有个数据挺扎心:居民杠杆率第一次超过 70%,这意味着平均每个成年人身上背着 12 万债,还有大概 1.05 亿户城镇家庭在还房贷,平均每户要还的本金就有 36.9 万。这数字背后,藏着多少家庭的无奈和心酸啊。这两年总听有房的人后悔 “当初不该买”,没房的人又羡慕 “早买的人至少有个窝”,今天就想聊聊,有房和没房的人,到底谁过得更舒服。

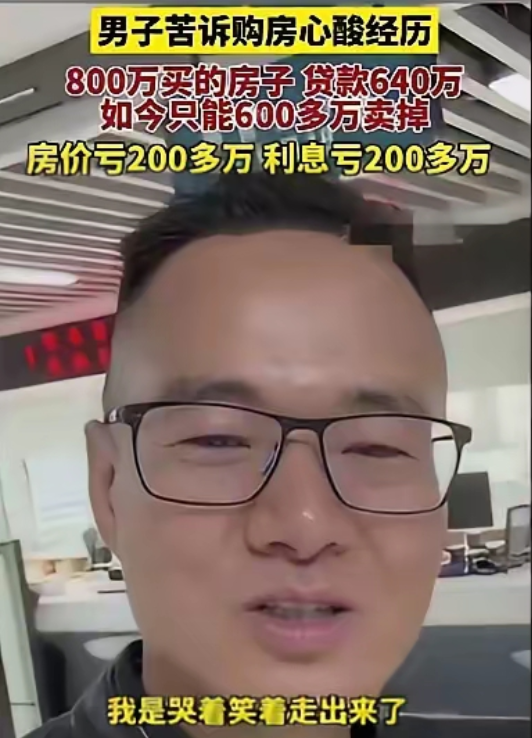

先说说 “买房发财” 的幻想,其实早该醒醒了。前几年房价还没跌的时候,我姐在西安郊区买了套 140 平的房,单价 1 万 5,总价 210 万。当时她和姐夫算得挺好:交房后租出去,每月至少能收 5000 块,再补一点就能还 6000 的月供,想着 “以租养贷” 多划算。结果现实给了他们一巴掌 —— 房子位置偏,虽说挨地铁口,但住的人少,最后只租了 3000 一个月,每月还得自己贴 3000 还贷款,普通家庭哪扛得住?没办法,只能把深圳的小房子卖了,才减轻点西安这边的还贷压力。这真不是个例,当初好多买房的人都打过硬算 “以租养贷” 的主意,可最后租金一降再降,根本赶不上房贷的支出,全成了泡影。

再看有房一族,其实是提前预支了 30 年的自由。很多人执着买房,总觉得有房才踏实 —— 不用怕房租涨,不用看房东脸色,孩子上学还有学区,这种安稳是租房给不了的。但生活质量是真的降了,我有个朋友,没买房前说走就走,工作不顺心说辞就辞,周末还总出去旅游;买了房后,我就没见他出过远门,还总跟我吐槽工作糟心。我劝他 “不顺心就换个工作啊”,他叹口气说 “每月好几千房贷等着还,哪敢瞎折腾”。有位经济学家说过 “房贷是现代人最长的一场马拉松”,这话太对了 ——30 年房贷把人捆得死死的,不敢创业,不敢冒险,连换工作都得思前想后,但凡工作出点意外,心里就发慌,一点不敢任性。

没房的人呢,看似自由,心里却总空落落的。中国人对房子的执念太深了,我有个朋友今年 32 岁,月薪一万出头,人挺好却一直没找到对象。每次相亲,对方准会问 “你买房了吗?哪个区?多大面积?” 一听他没房,基本就没下文了,好像没房子连谈恋爱的资格都没有。老辈人还总说 “活一辈子,总得有个自己的窝”,没房子就像没根,老了去哪住?就算能在不同城市租房子,可大家都觉得,租来的房子终究不是自己家,少了那份归属感。

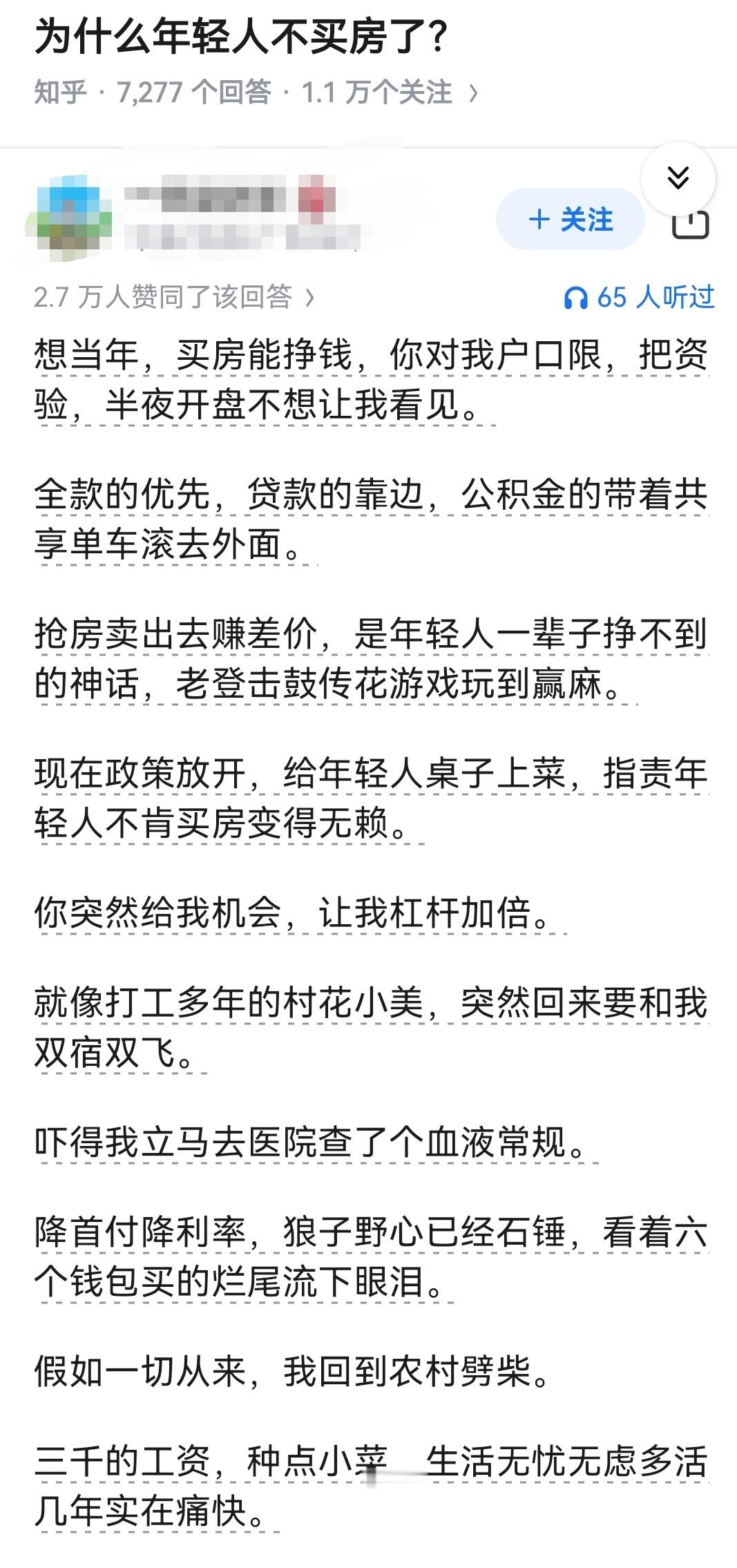

那到底哪种人过得更好?站在现在这个时间点看,我倒觉得没房的人可能更轻松些。首先是经济压力小 —— 房贷是固定支出,可收入说不定啥时候就波动了,现在这经济环境,没房贷的人抗风险能力强多了。我同事在口罩那阵差点被裁,他每月要还房贷,不敢辞职,就去找领导说 “我能降薪降职,别裁我,我这年纪经不起折腾”;而那些没房贷的同事,直接拿了赔偿就走了,一点不慌。其次是生活更灵活 —— 这个城市没工作机会,就去别的城市;哪里生活成本低,就搬去哪里,不用被一套房子绑住。还有投资机会多 —— 没把钱全砸在房子上,手里有闲钱,既能买点理财,也能投资自己学个技能,可要是钱全压在房子上,每月还房贷都喘不过气,哪有心思想这些?

但房子也不是没好处,它的价值还是不可替代的。对成家的人来说,房子是稳定的居所,不用三天两头被迫搬家;有了孩子后更明显,孩子要上学、要交朋友,总搬家转学,对孩子成长不好。而且在中国,房子不只是个住处,更是情感寄托的地方,一家人在自己的房子里过日子,才觉得踏实。往长远看,那些地段好、周边配套全的房子,也还能保值,不是所有房子都在跌。

最后给大家点实在建议:已经买了房还房贷的,别天天抱怨 “工资不够还”,不如想办法多赚点钱,比如搞个副业,平时再省着点花,抱怨解决不了问题;还在犹豫买不买的,得理性点 —— 收入稳、手里有闲钱、确实需要住(比如结婚生子),那就买;要是为了投资或者跟风,真没必要,别把自己逼得太狠。

其实房子只是生活的一部分,不是全部。不管你选了有房还是没房的路,都得为自己的选择负责,好好过日子。毕竟能给我们安全感的,不只有房子,还有手里的存款、过硬的能力,还有家人的陪伴。行动起来改变现状,比啥都强。

评论列表