我国自主研发的大型电动垂直起降航空器(eVTOL)“凯瑞鸥”。图源:中国海油

日前,由深圳市规划和自然资源局联合深圳市发展和改革委员会、深圳市交通运输局编制的《深圳市低空航空器起降设施布局规划(2026-2035年)》正式印发实施,到2035年将科学布局与有序落地超1500个起降点。

这是全国首个针对低空航空器起降设施的市级专项规划,其发布标志着深圳在低空经济发展与城市空间资源创新利用上迈出引领性、示范性的坚实一步,为深圳打造“全球低空经济第一城”筑牢空间基础。

前瞻谋划,将“低空”转化为城市发展新动能

盐田低空融合飞行示范基地效果图。图源:东部航空

低空经济是战略性新兴产业和未来经济的重要构成,更是新质生产力的典型代表。作为国家低空经济产业综合示范区,深圳勇担使命,将“低空”视为城市宝贵的战略性自然资源,系统谋划将其转化为驱动城市能级跃升的新动能。

《规划》的出台是深圳深入贯彻落实党的二十届三中、四中全会关于发展低空经济决策部署的具体举措,是推动《自然资源部、国家林业和草原局关于支持深圳进一步全面深化自然资源领域改革的若干措施》落地生根,也是落实深圳市委市政府关于构建完备的低空基础设施体系的重要实践,为深圳抢占低空经济产业制高点、培育经济增长新引擎提供了至关重要的空间保障。

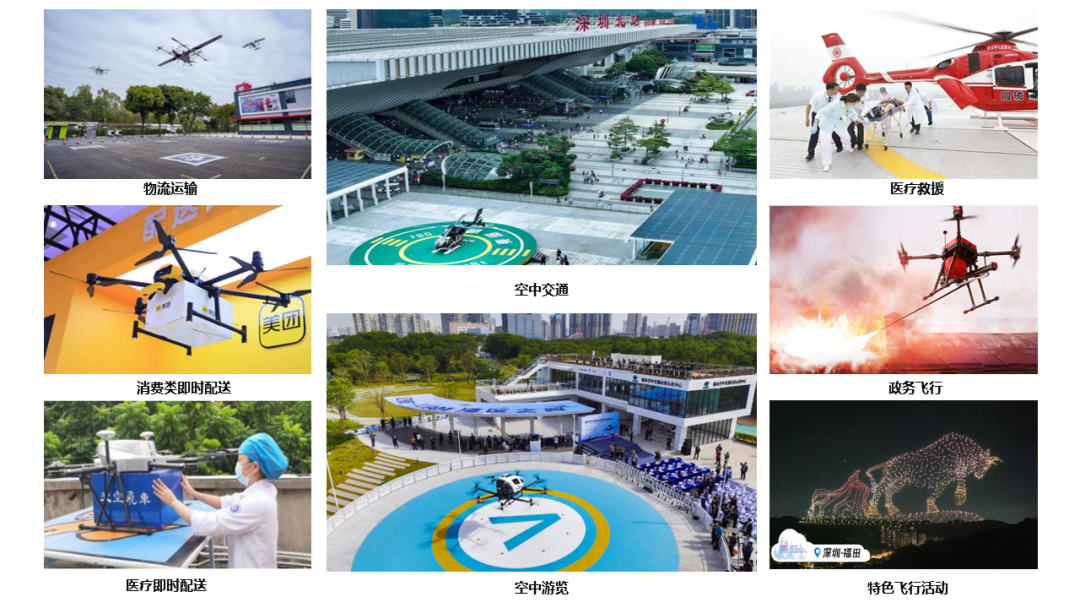

场景驱动,聚焦三大类八小类低空应用场景

深圳主要低空应用场景。图源:深圳发布

《规划》紧密围绕城市发展实际需求,以应用场景为驱动,重点聚焦物流配送、载客运输与公共服务三大类八小类的典型低空应用。

《规划》提出,近期,深圳将重点发展公共服务和物流配送,优先解决应急医疗物资运输、高附加值货物配送等城市治理与产业发展的痛点难点,让低空经济成果更快、更直接地惠及社会民生。远期,2035年,深圳将支撑超1500个起降点的科学布局与有序落地,全面赋能城市低空经济业态实现安全、健康、规模化的蓬勃发展。

体系构建,打造集约高效的起降设施新网络

低空枢纽推荐选址。图源:深圳市规划和自然资源局

《规划》基于低空起降设施网络化、扁平化特点,提出了“低空枢纽—末端起降点”两级设施架构,旨在构建体系完备、直达高效、功能复合的低空起降设施网络,如同为城市的“空中动脉”铺设关键节点。

低空枢纽作为网络中的关键枢纽,承担城市、城际、跨境客货运核心功能,并集成停放、补能、维修等综合服务保障。末端起降点采用轻干扰、低冲击、嵌入式、模块化的灵活布局,深度嵌入城市肌理,满足多样化、即时性的起降需求。

与传统交通设施相比,《规划》强调集约共享与融合共生,推动低空起降设施网与交通、商业、医疗、消防、应急等城市设施网以及航线网、空域网融合衔接,结合滨海蓝色空间、公园绿色空间、商业活力空间与城市第六立面等复合设置起降设施。

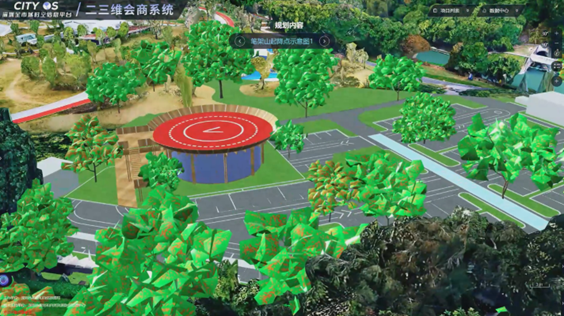

数字赋能,绘就智慧敏捷的动态新蓝图

我国自主研发的大型电动垂直起降航空器(eVTOL)“凯瑞鸥”。图源:中国海油

为确保规划的科学性与先进性,《规划》创新提出“区域协同、体系构建、场景驱动、设施集约、预控传导”五大规划策略。

规划编制中,深圳市规划和自然资源局创新运用全市域时空信息平台(CIM)等数字化技术手段,对低空起降设施周边环境、净空条件、噪声影响等关键要素开展系统性、三维化评估,让规划布局更智慧、更精准。未来,还将跟踪评估起降设施的使用情况,适时调校规划,让静态的规划蓝图变成动态的“活点地图”。

共创未来,开启智慧城市的立体交通新篇章

全市域时空信息平台的三维化评估。图源:深圳市规划和自然资源局

《规划》的发布,不仅是深圳城市空间治理能力现代化的集中展示,也是对国家发展低空经济战略的率先响应与实践。

《规划》勾勒出更加“立体”、更加智慧的未来深圳:物流无人机高效穿梭于城市上空,空中巴士会成为出行新选择,应急救援无人机第一时间抵达现场,城市治理也将因低空技术更趋灵敏。

深圳市规划和自然资源局相关负责人表示,将协同各相关部门,积极推动《规划》落地实施,做好低空起降设施的用地预控与建设引导,加快实现空中-地面-地下-海洋四维空间的互联互通与功能融合,加速迈向“全球低空经济第一城”。