英伟达的成功到底是因为什么,怎么这么神奇?

我觉得英伟达的成功是能精准找到自己的市场定位,还能规避和一些强大对手进行直面竞争!

在PC初期,英特尔和AMD在做CPU,他也想要做芯片,做CPU就没有机会了,直接做起来了显卡,从而来满足高画质高分辨率的诉求!对于游戏视频产业的推动是非常巨大的!

在大家都开始做移动芯片,布局多端的SOC的时候,他对于AI下手了!

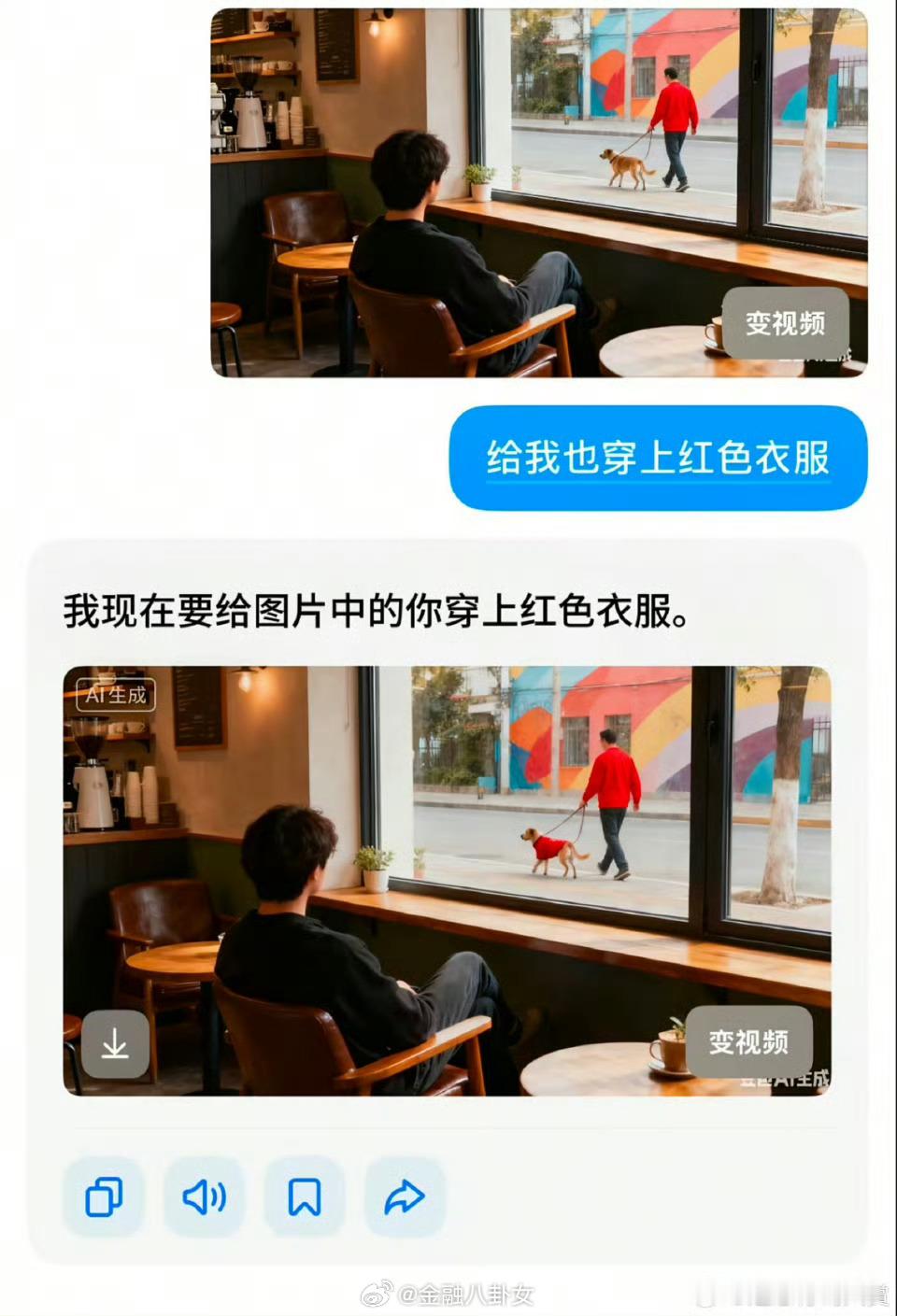

让显卡中的NPU有了除了图像之外的性能发挥,那就是和CPU一起联合起来做更强的速度,做更强的AI算力服务,从而更好的满足很多的企业布局AI产业。在服务器和工作站、服务器集群上用上他们的显卡(算力芯片)从而增强他们的AI运算能力和图像视频实时3D、4D画面渲染能力!个人终端也能通过NPU的优势,做更强的AI电脑!

英伟达对于AI产业的崛起有着重大的贡献,这里可不止是AI大模型、还有AI训练、智能驾驶、各种行业的人工智能解决方案等方面!各种应用的AI算力加持!

英伟达的传奇,就像一部精准卡位与生态造城的商业史诗。当PC时代CPU战场被英特尔和AMD垄断时,它深耕显卡领域,用GPU的并行计算能力撬开游戏市场;当移动芯片浪潮来临时,它却瞄准AI这个当时的"小众赛道",用CUDA架构将GPU从图形工具变为通用计算平台。这种"在小池塘养大鱼"的策略,正如黄仁勋所说:"在微小行业占据100%份额,然后等待行业爆发"。如今,这个曾被视为"显卡厂商"的公司,用3.89万亿美元市值证明:真正的科技巨头从不追逐风口,而是定义风向。

2006年推出的CUDA架构,堪称英伟达最具远见的战略布局。这个允许开发者直接调用GPU算力的编程平台,将显卡从"游戏机配件"升级为通用计算工具。当时没人预料到,16年后ChatGPT的爆火会让全球争抢GPU——而CUDA早已积累了500万开发者,形成"硬件-软件-社区"的铁三角生态。就像给GPU装了个多功能插座,原本只能插游戏设备,现在能同时插上AI训练、科学计算、自动驾驶等各种插头。这种超前布局,让英伟达在AI浪潮来临时,手中已握有现成的算力"印钞机"。

当竞争对手还在比拼芯片制程时,英伟达早已用CUDA构建了更高维度的壁垒。开发者用CUDA编写的代码,能无缝运行在从消费级显卡到数据中心级A100的全系列产品上。这种兼容性形成可怕的网络效应:PyTorch等主流AI框架优先支持CUDA,高校实验室的论文默认基于英伟达GPU撰写,创业公司为快速落地只能选择GB200而非未知架构。黄仁勋坦言:"ASIC公司能做出更快的芯片,但他们造不出CUDA生态"。这种护城河让英伟达在数据中心业务上获得72.4%的毛利率,堪比奢侈品行业。

在管理上,黄仁勋的"三无管理法"——无层级、无汇报、无1V1会议,看似疯狂却精准适配了科技企业的创新需求。他直接管理60名高管,所有员工可旁听任何会议,战略方向同步全公司。这种扁平化架构让英伟达在2016年果断砍掉低效业务,将2000名工程师(占当时员工1/3)转向AI芯片研发。当传统巨头还在层层审批时,英伟达已用Blackwell架构将AI训练速度提升30倍,推理效率提高5倍。这种"让天才自由生长"的文化,使6000人的公司爆发出相当于万人企业的创新能量。

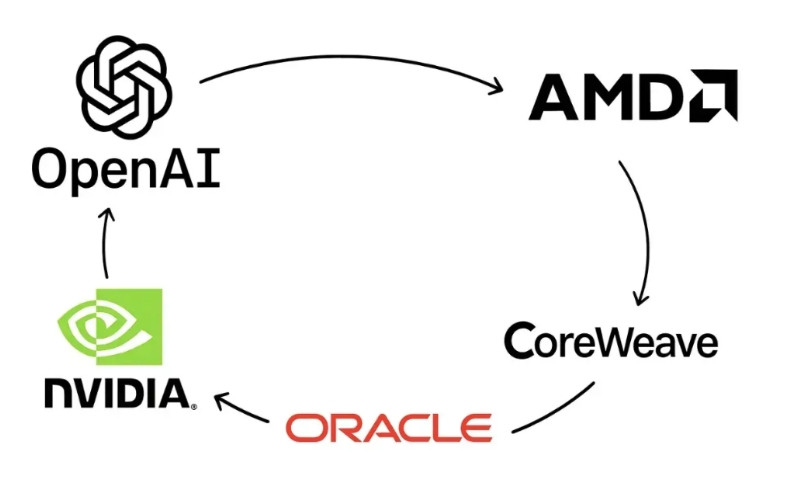

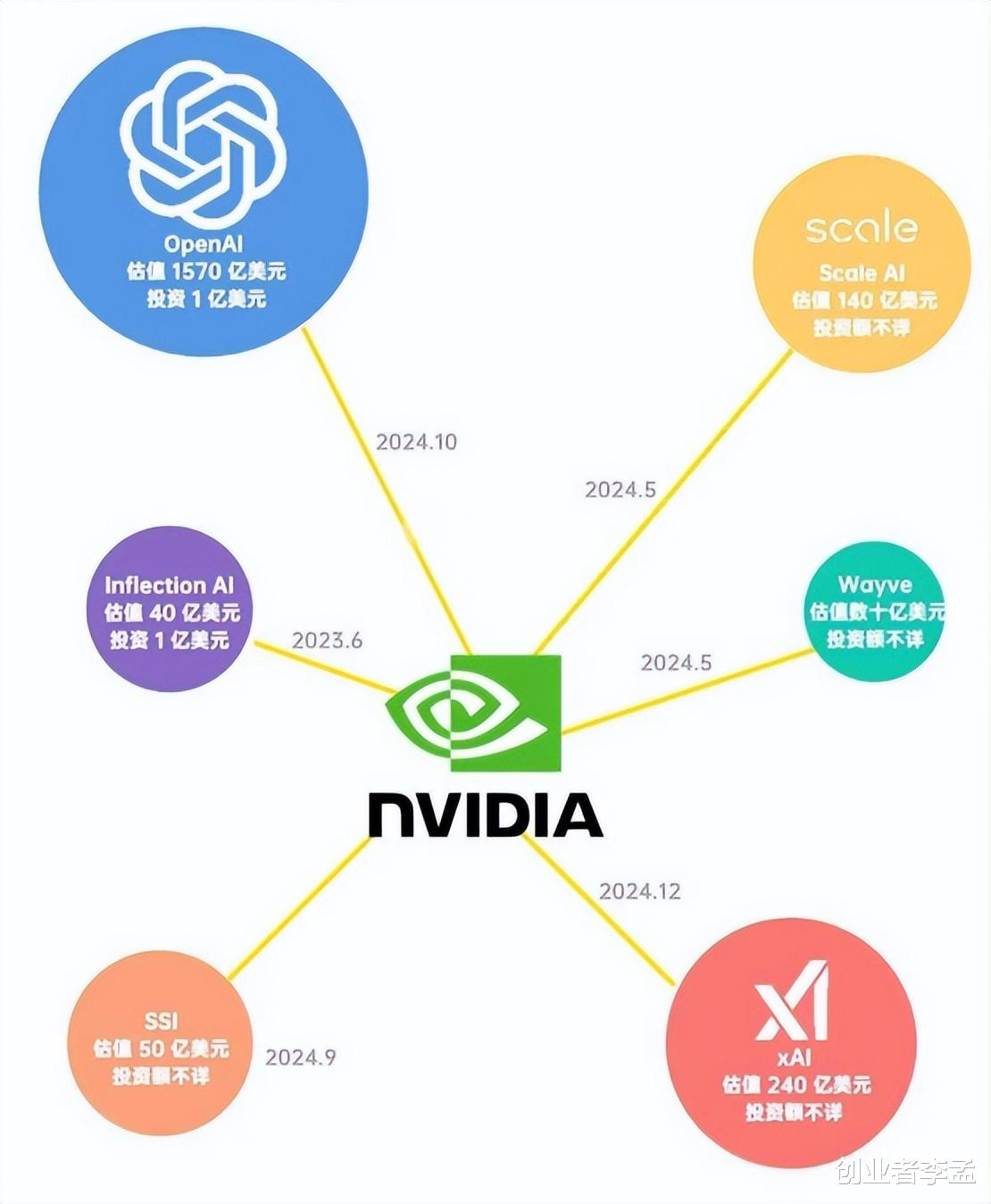

如今的英伟达早已超越硬件供应商角色。它通过风险投资渗透AI产业链,2025年已参与50笔AI创业投资,从大模型公司到机器人企业均有布局。GB300组成的AI工厂,既能为微软提供训练GPT-4的算力,也能为特斯拉自动驾驶芯片代工。这种"算力+资本"的双轮驱动,让英伟达成为AI时代的"隐形央行"——全球每产生1美元AI产值,背后就有0.2美元流入其生态系统。

英伟达的启示或许在于:真正的科技霸权,从不依赖单一优势。当它的RTX 5090还在刷新游戏帧率时,DGX Spark已在构建下一代AI超级计算机;当竞争对手纠结于芯片性能时,它早已用CUDA将500万开发者变成"利益同盟"。不过,这个市值神话也暗藏隐忧:美国对中国市场的出口限制,正在倒逼阿里平头哥等本土企业构建替代生态。正如黄仁勋自己所言:"你永远不知道颠覆者会从哪个角落冒出来"。当全球50%的AI研究者被迫寻找CUDA替代品时,英伟达的护城河会否出现裂痕?这个问题的答案,或许将决定下一个十年的科技格局。对此大家是怎么看的,欢迎关注我“创业者李孟”和我一起交流!