茫茫人海,人人皆如孤舟。纵然是良辰美景,酒筵欢宴,当人潮散尽,夜阑人静时,那种无人可诉的孤寂总悄然袭来。此时,人们才格外懂得王勃“海内存知己,天涯若比邻”的慰藉之可贵。然而,在通讯录里塞满几百个名字的今日,这样的慰藉却愈发如同海上明月,可望而不可即——我们像一个个灯火通明的孤岛,在信息之海深处各自漂流

。

“知己”二字,重逾千钧。它非指泛泛之交,亦非热闹场上的锦上添花,而是灵魂深处那一声共鸣的回响。古时王维阳关送别,一句“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”,其中无尽怅惘,分明是预知前路知己难觅,才使杯酒别情如此沉重。这沉重,源自对灵魂间彼此“照见”的珍视与渴望。那“知”字里,藏着“懂得”的澄澈眼神,“理解”的暖意,“接纳”的深沉包容。

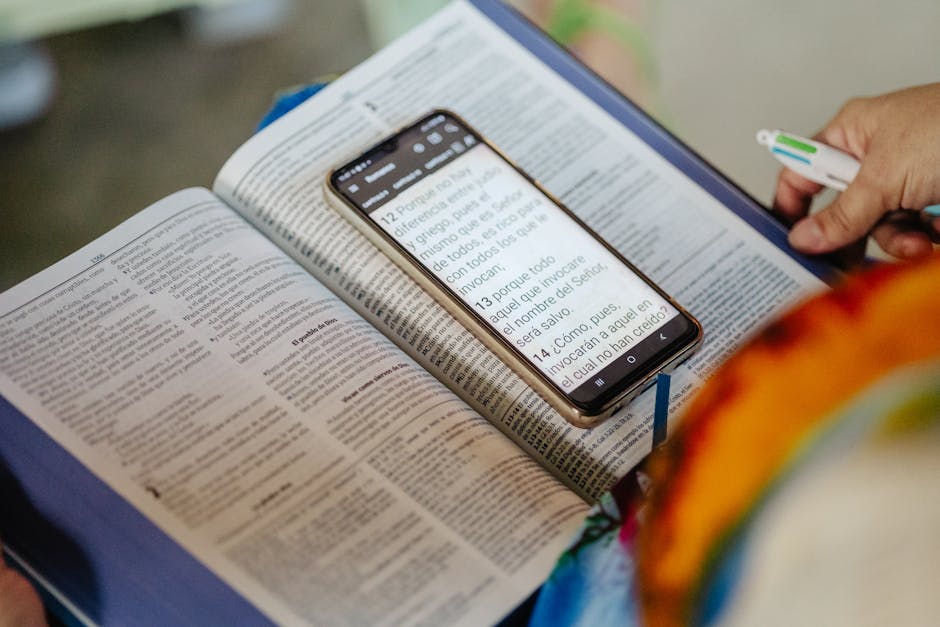

千百年来,人们求知己之艰难未曾稍减,而现代社会的喧嚣更织就了新的罗网。古人受限于山高水远,多少深情终成孤雁哀鸣;今人则困于咫尺天涯的隔绝,在信息泛滥中反而消解了深度沟通的可能。我们手捧璀璨如星河的手机屏幕,手指划动间,消息如流水般汹涌而来。然而,那闪烁跳动的红色未读标记,非但未能填满心灵沟壑,却更像在喧闹中无声放大着内心深处的荒凉。

我们被热闹的泡沫浮泛包围,灵魂却愈发干涸。许多人如浮萍般在人群中漂泊,努力融入圈子、模仿他人,像幼童踮脚竭力想窥探成人世界,却唯独忘了自己真正是谁。此等“外求”,恰如庄子喟叹:“鱼相忘于江湖,人相忘于道术。”我们迷失于对“知音”的寻觅迷途,竟将自身最初的面目遗忘于喧哗深处。

知己难求,终其一生或亦不可得,这诚然是生命里一抹苍凉的底色。然而,真正的知己首先源于对自我的深刻体认与忠实:唯有先成为自己的知音,才能如明月在夜海照见另一颗漂泊的灵魂。

那“身知己最难求”的慨叹,实则道尽了人间永恒的追寻。在如此喧腾而孤独的岁月里,不如先点亮内心中那盏不灭的灯。纵然知音终如天际星辰,自己这盏心灯,却足以照亮脚下那一段独特而深沉的旅程——每一个“我”在时间暗河上漂流时,皆带着这微光,去相遇另一束可能穿透黑暗的微光。