11月3日,北方实验室(沈阳)股份有限公司(简称“北方实验”)更新了首轮审核问询回复,根据招股书,公司计划发行不超过2500万股,募集资金4.52亿元,所筹资金主要投向网络安全服务能力提升、研发基地建设、区域技术服务中心建设以及补充流动资金等项目。然而,在这看似稳健的发展规划背后,公司的实际控制人背景、研发投入态势以及市场拓展能力等方面,均存在值得关注的焦点。

北方实验的实控人之一杨某春的经历尤为特殊。她曾担任辽宁省电子信息产品监督检验院(简称“辽宁电子产品监督院”)副院长,并一直保留事业编制身份。在2012年10月至2015年9月这段被允许“自主创业”的时期内,她虽未在辽宁电子产品监督院实际工作,却持续领取事业单位发放的薪酬。创业期结束后,她并未回归一线岗位,而是被列为“退居二线”人员,以挂职形式留任辽宁电子产品监督院直至2017年3月正式退休。这意味着,在其创业及经营民营企业的关键阶段,始终未曾脱离体制的保障,形成了"一边经营企业,一边领取体制工资"的特殊状态。

除了治理结构的特殊性,北方实验室在创新投入方面的趋势也引起监管注意。数据显示,公司的研发费用率连续三年呈下滑态势,从2022年的6.67%降至2024年的6.10%,且低于行业均值。更值得玩味的是其内部薪酬结构:研发人员人均薪酬显著低于公司内部的销售与管理人员。对此,公司在问询回复中解释,销售和管理岗位因需实施更强市场化激励、部分高薪岗位集中于特定区域以及高管占比较高,从而拉高了整体平均值;并强调其研发人员薪酬已高于同行业及当地平均水平。然而,研发投入强度的减弱与核心技术人员激励相对不足之间的潜在关联,依然是市场及监管层评估其长期技术创新动能与持续发展潜力的关键考量。

与创新投入形成对照的是其业务扩张的轨迹。尽管北方实验室的业务版图在名义上不断延伸,但其收入来源却高度依赖于东北区域市场。2022至2024年,来自该区域的销售收入占比均超过50%,暴露出明显的区域集中风险。与此同时,公司虽在全国布局13家子公司以期拓展服务能力,但其中11家至今尚未投入实际运营,仅两家开展业务,绝大多数仍因资质、人才与市场门槛等问题未能有效开展业务,反映出其跨区域拓展能力与实际经营成效之间存在显著差距。

实控人一边创业一边领体制工资

北方实验实际控制人为杨某春、张某楠,二人直接及间接合计持有公司69.19%股份,控制公司85.22%的表决权。其中,杨某春直接持有公司40.77%股份,张某楠直接持有公司21.32%股份,张某楠通过乐斯澜博、乐欣澜科技、乐欣澜网络合计间接持有北方实验7.10%股份,间接控制北方实验23.13%的表决权。杨某春、张某楠为母子关系,二人为公司控股股东、实际控制人。

值得注意的是,北方实验成立于2003年,其早期发展与辽宁电子产品监督院存在密切关联。

辽宁电子产品监督院曾为北方实验股东,直至2005年12月失去控股地位,并于2012年2月完全退出。在此期间,北方实验的股东及管理层中出现了多位辽宁电子产品监督院在职人员或其亲属。

例如,在辽宁电子产品监督院退出前,于某刚担任董事长兼总经理但未持股;杨某春持股18.22%并任董事;郭某锋持股6.07%任董事;李某持股4.55%任监事;刘某持股3.04%并曾担任监事;杨某泓作为辽宁电子产品监督院院长于某刚的配偶,持股比例高达37.46%;此外,邓某科、刘某云、马某旸、张某、韩某娜等也持有不同比例股份。

这一现象的产生源于三方面原因:一是公司初创阶段为风险共担,吸引辽宁电子产品监督院在职经营管理人员投资;二是2005年12月及2007年11月的增资中,为鼓励员工创业,吸纳了更多辽宁电子产品监督院人员及其亲属参与;三是于某刚、杨某春等人依据辽宁电子产品监督院工作安排,经法定程序被选举或聘任为公司董事、监事或总经理。

杨某春作为关键人物,曾担任辽宁电子产品监督院副院长,其事业编制的保留与创业过程的交织尤为引人关注。根据辽宁电子产品监督院与杨某春签订的《自主创业协议书》(协议期限为三年,自2012年10月1日起至2015年9月30日止)及相关工资流水记录,杨某春在2012年10月至2015年9月的自主创业期间,虽未在辽宁电子产品监督院实际任职,却保留了事业单位编制与职称,并持续领取薪酬。杨某春于自主创业期间届满后被归为退居二线人员,在辽宁电子产品监督院资质认证部挂职且不再负责具体工作任务直至2017年3月退休,在此期间,杨某春在辽宁电子产品监督院领取薪酬。这一安排显示,杨某春在长达近五年的创业与过渡阶段,始终未脱离事业编制体系,既参与民营企业经营,又保持与体制内关系的连续性。

研发费用率三连降,研发人员薪酬偏低“合理性”遭监管追问

近年来,随着科技创新在企业发展中扮演着越来越重要的角色,研发投入的力度与结构也成为市场与监管机构关注的焦点。北方实验作为行业中的重要参与者,其研发费用率连续三年呈现下滑态势,且研发人员人均薪酬明显低于公司内部其他职能岗位,这一现象引发了监管层的问询,要求企业就相关情况的合理性作出说明。

数据显示,2022年至2024年,北方实验的研发费用率分别为6.67%、6.31%和6.10%,呈逐年下降趋势。与此同时,同行业可比公司的研发费用率平均水平分别为7.89%、6.97%和7.26%,这显示出北方实验的研发投入力度略低于行业整体水平,尤其在2024年差距有所扩大。尽管公司与安美勤、卓识网安等部分同行处于相近区间,但整体研发投入强度的减弱仍引起外界对其技术储备与创新动能的担忧。

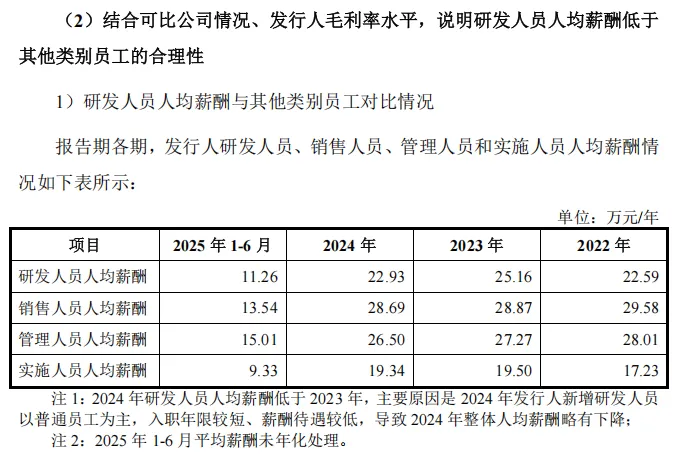

更受关注的是研发人员的薪酬结构问题。从2022年至2025年上半年,北方实验研发人员的人均薪酬分别为22.59万元/年、25.16万元/年、22.93万元/年和11.26万元/年,不仅低于同期销售人员(29.58万元/年、28.87万元/年、28.69万元/年、13.54万元/年)和管理人员(28.01万元/年、27.27万元/年、26.50万元/年、15.01万元/年),且在2024年出现了回落。这一差异成为监管问询重点,要求公司结合同行水平与自身毛利情况,说明研发人员薪酬偏低是否具备商业合理性。

图片来源:北方实验首轮问询的回复

北方实验在回复中解释道,研发人员薪酬较低主要源于两方面原因。一方面,公司采取了较为积极的市场策略,对销售人员实施高度市场化的激励政策,加之部分销售人员位于北京、广州等高薪酬地区,拉高了销售团队的整体收入水平。另一方面,管理人员中包含较多董监高人员,整体拉高了管理人员平均薪酬水平。

为增强说服力,北方实验还列举了行业对标数据。2022年至2025年上半年,同行业公司研发人员平均薪酬分别为18.90万元/年、19.78万元/年、19.63万元/年和8.55万元/年,北方实验的对应数值均高于该水平。此外,与沈阳市当地平均工资(2022年至2024年分别为10.50万元/年、11.14万元/年和11.37万元/年)相比,公司研发人员的薪酬也具备明显竞争力。北方实验指出,这反映出公司对研发的重视以及研发人员整体经验丰富、技术能力突出的特点。

尽管北方实验给出了一系列解释,但公司研发费用率持续走低与研发人员薪酬相对偏低之间的关联,仍被认为是观察企业长期创新动能的重要窗口。

收入过半依赖东北市场,13家子公司11家“尚未运营”

在北方实验近年来的发展轨迹中,销售区域的集中性与分子公司布局的阶段性特征,构成了其业务扩张图谱中值得关注的矛盾点。从财务数据看,公司主营业务收入对东北地区的依赖度持续较高,2022年至2024年间占比分别为56.05%、55.18%和52.18%,销售区域相对集中。

图片来源:北方实验招股书

结合同行业企业在不同地域的布局情况,北方实验在开拓其他区域客户过程中存在区域竞争激烈、管理能力不足,人、财、物支持不足等可能的难点和风险,存在一定程度的不确定性。如果公司不能有效开发东北地区以外的新市场,拓宽更广阔的市场区域,将对公司未来的业务发展产生一定影响。

与此同时,北方实验在组织架构上也展现出较为复杂的布局,共设立了14家分公司和13家子公司。然而,在这13家子公司中,有11家至今尚未独立开展业务活动。根据公司的说明,除辽宁北实数据科技有限公司和沈阳北实正安职业培训学校有限公司分别从事鲲鹏处理器适配测试和员工培训之外,其余子公司目前仍未投入实际运营。这些尚未开展业务的子公司,其设立初衷主要是增强北方实验在辽宁省以外区域的服务能力,但由于成立时间尚短,加上网络安全服务与信息技术咨询等行业对资质认证、技术人才培养、团队建设以及市场拓展等方面均有较高门槛,导致这些子公司暂时未具备在所在地独立开展业务的条件。