“穷则变,变则通,通则久”,出自《易·系辞下》:“神农氏没,黄帝、尧、舜氏作,通其变,使民不倦,神而化之,使民宜之。易穷则变,变则通,通则久。是以自天佑之,吉无不利。”意为历代通晓变革之道,革新前代的典章制度,领导百姓进取不懈,使百姓各得其宜。这告诉我们,事物到了一定阶段的时候就应当有所变化,变化之后才能通达,通达之后才能长久。

《易》是一部讲变化之道的书,“易”的基本意义是“变易”。从六十四卦推演流转,到阴阳交感相互作用,无不揭示着“唯变所适”的道理。《易·革·彖传》有言:“天地革而四时成,汤武革命,顺乎天而应乎人。”将变革提升至天道规律与人间正义的高度,揭示出事物变化的普遍性与必然性。

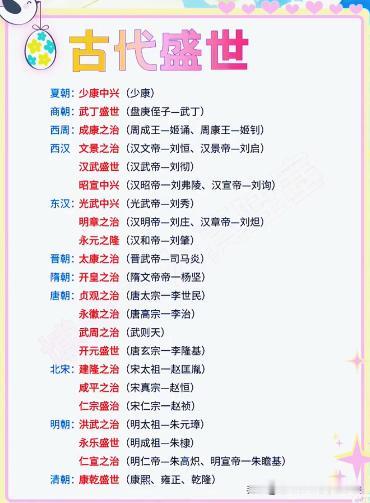

通变是中华优秀传统文化中的一种宝贵智慧。《诗经》歌颂“周虽旧邦,其命维新”,指出周朝的使命在于革新;《韩非子》言“世异则事异,事异则备变”,告诉我们社会一直在发生变化,应对措施也需要随之调整。这种变革观不是主张盲目求变,而是强调与时偕行——既要把握客观规律,又要洞察时势需求;既要保持核心价值的稳定,又要勇于打破落后观念的束缚。这种智慧使中华文明在数千年风雨中始终保持韧性,既能坚守文化本源,又能不断进化更新。

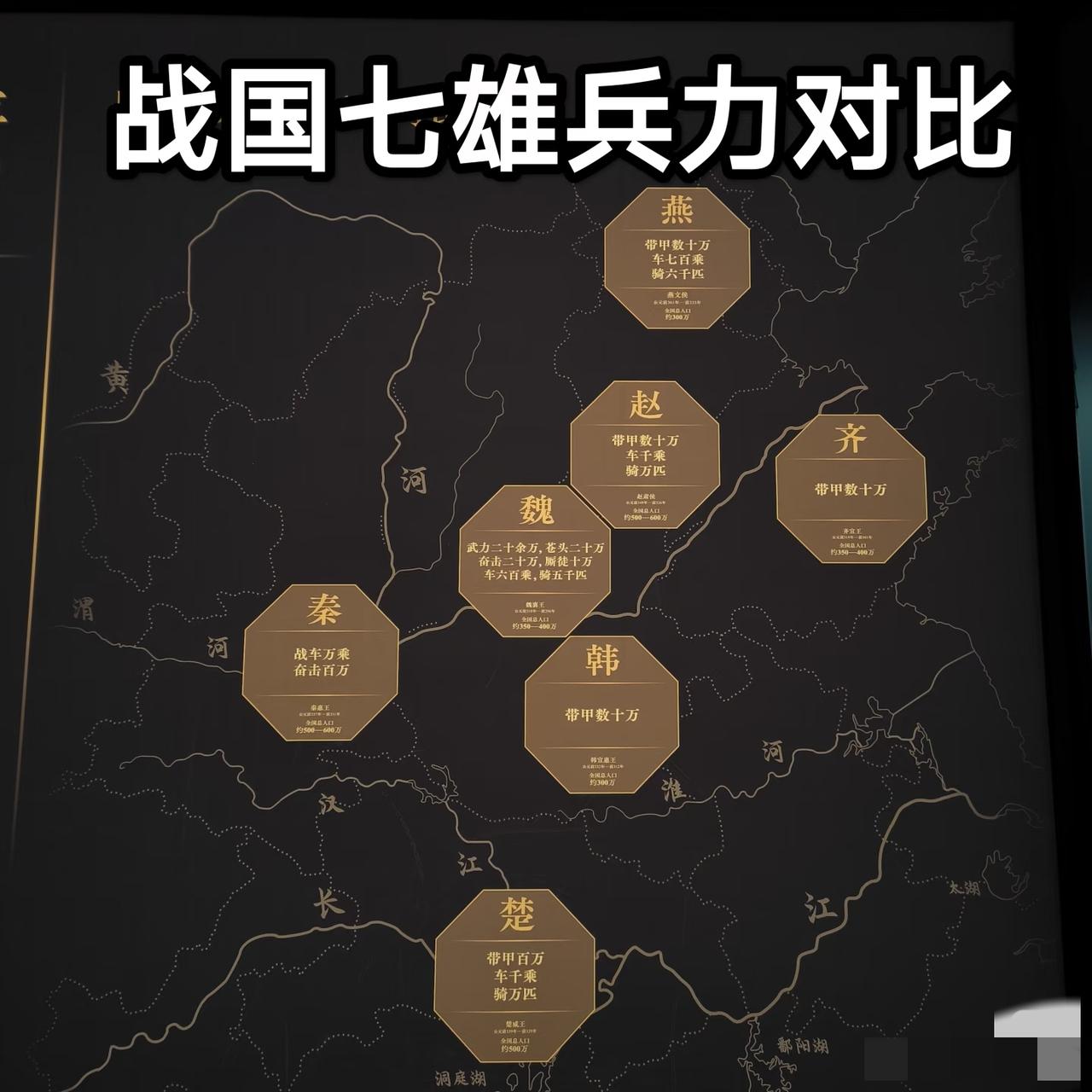

回溯历史,赵武灵王推行“胡服骑射”正是“穷则变”的生动实践。战国时期,群雄并起,赵武灵王即位时,赵国正处于国势衰落的困顿时期,屡败于邻国,大将被擒,城邑被占,国家面临被兼并的危险。赵武灵王深刻意识到若不主动求变,国家必将灭亡。他观察到匈奴、东胡、林胡等游牧族群身穿窄袖短衣、长裤革靴,乘骑射箭,行动十分便捷,比之中原的服饰与兵器更加适合作战,于是毅然推行改革,令国民改穿短紧胡服,习骑射之术。这一“变古之教”的革新起初遭遇了巨大阻力,但他坚持以“利其民而厚其国”为原则推行改革,最终建立起一支以骑兵为主体的强大军队,使国势大盛。

再看秦国的崛起历程,也是因穷求变、由变而通的典型。战国初期,秦国内政涣散、国力疲弱。秦孝公即位后,发愤图强,颁布求贤令,招纳卫人商鞅,决意变法。商鞅两次推行新法:废井田,开阡陌,激励农耕;废除世卿世禄制,奖励军功,设立二十等爵,使庶民可凭战功获爵;推行县制、编订户口、统一度量衡。这些制度性变革深刻革除了旧贵族特权,激发了社会活力,使秦国迅速由弱转强,为日后统一六国奠定了坚实基础。

古人云:“不慕古,不留今,与时变,与俗化。”面对困境与挑战,唯有保持清醒的危机意识与主动的变革精神,才能于变局中开新局;唯有顺应时代潮流、回应现实需求的变化,才能在扬弃与创新中真正实现突破与发展。“穷则变,变则通,通则久”,正是中华文明历经沧桑而永葆活力的密码。

◎本文原载于《中国纪检监察报》(作者:张博君),文章版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除;图片由豆包AI生成。

![谁说古代刑法在今天消失了[笑着哭]](http://image.uczzd.cn/2316181724738027723.jpg?id=0)

评论列表