在朔州老城的青砖巷陌间,崇福寺的飞檐如大鹏展翅,划破北方的凛冽长风。这座肇始于唐麟德二年(665年)的古刹,历经辽金战火淬炼,在海陵王完颜亮的金戈铁马中迎来赐额,最终以弥陀殿的惊世容颜,成为中国现存辽金三大佛寺的璀璨一章。当你推开寺门,檐下金代原刻的“弥陀殿”竖匾扑面而来,那抹历经800余年的墨色,仿佛还带着海陵王御笔的余温。

崇福寺的身世,是一部北方民族交融的缩影。唐初建寺时,它不过是朔州城外的普通伽蓝,直到辽代成为萧太后家族的家庙,才开始显露峥嵘。现存最早的建筑遗迹——辽代的天王殿基址,仍可辨当年“前殿后塔”的布局,其柱础上的牡丹纹雕刻,既有唐风的饱满,又融入契丹族的草原审美。真正让崇福寺跃升为“国之瑰宝”的,是金代那场持续七年的扩建工程。

金熙宗皇统三年(1143年),海陵王尚未登基,却已在朔州布下棋子。他命工匠以北宋汴京大相国寺为蓝本,在辽代旧址上重建弥陀殿。为彰显女真王朝的正统性,建材特意选用黄河滩的“金斑石”,这种石材表面天然分布着铜钱状斑纹,被视为“天命所归”的祥瑞。施工期间,工匠们创造性地融合辽代“减柱造”与宋代“移柱法”,将殿内立柱从12根减为4根,形成面阔七间、进深四间的宏大空间,这种“偷梁换柱”的技法,比《营造法式》的记载早了30年。

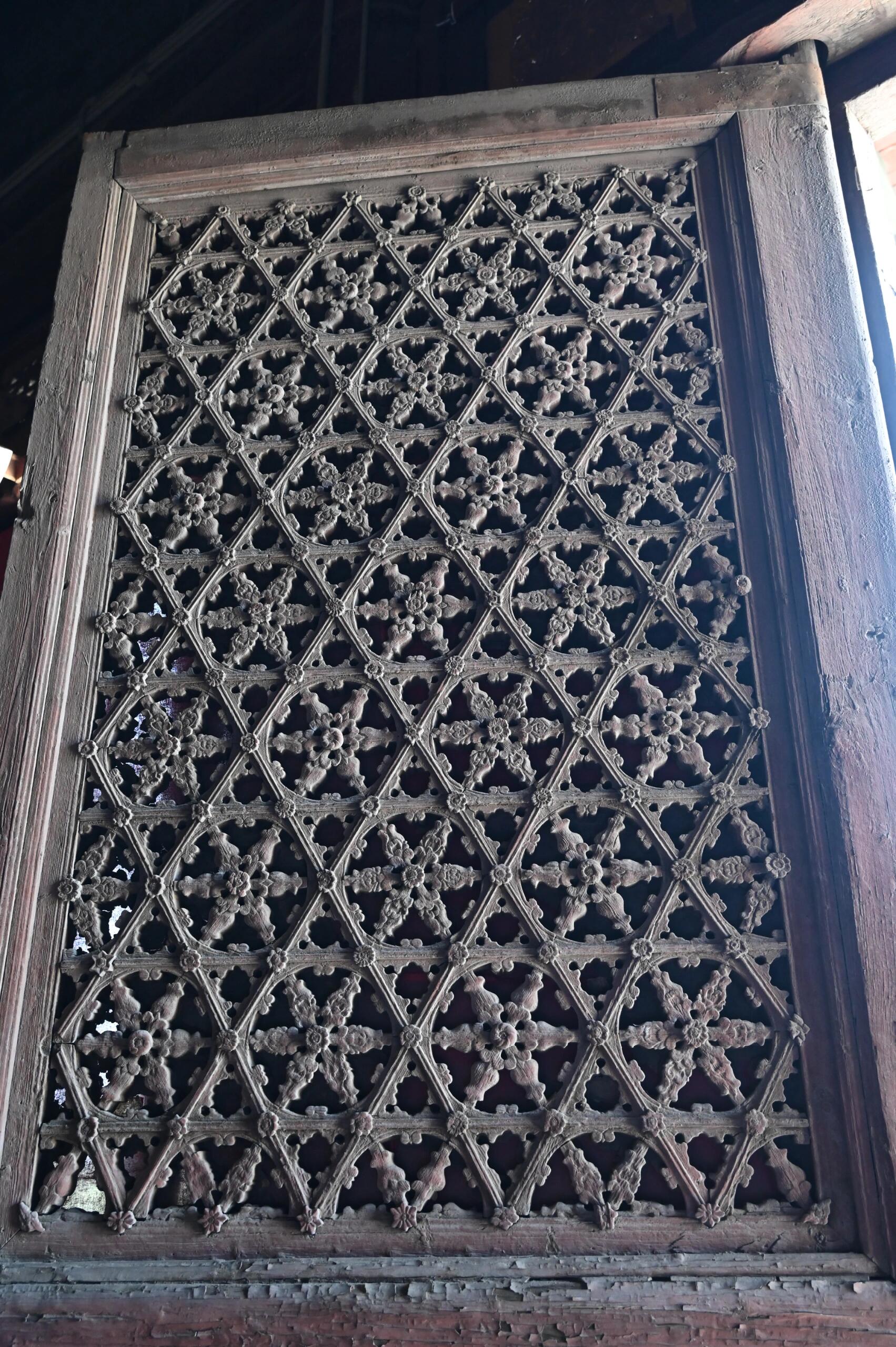

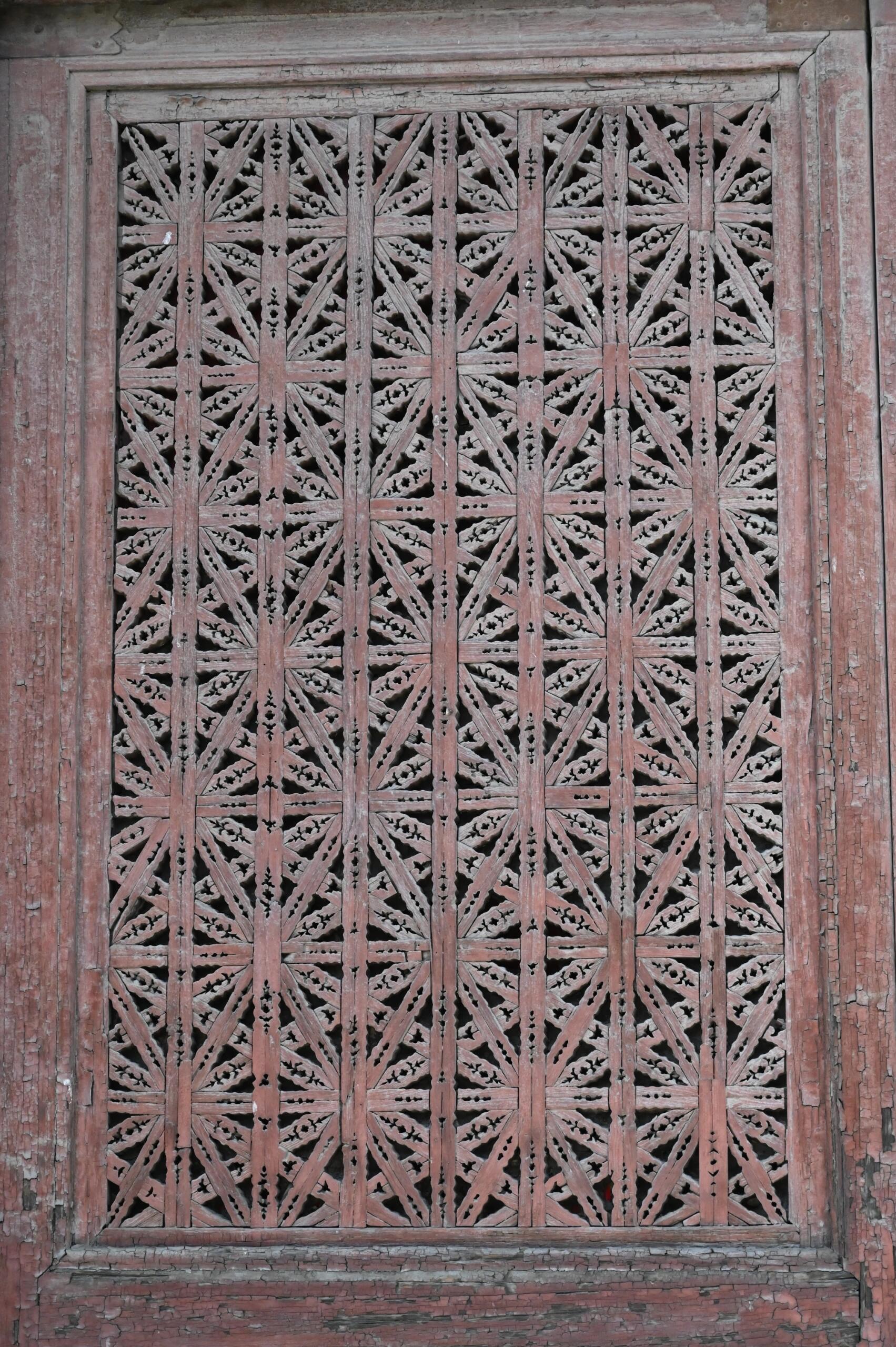

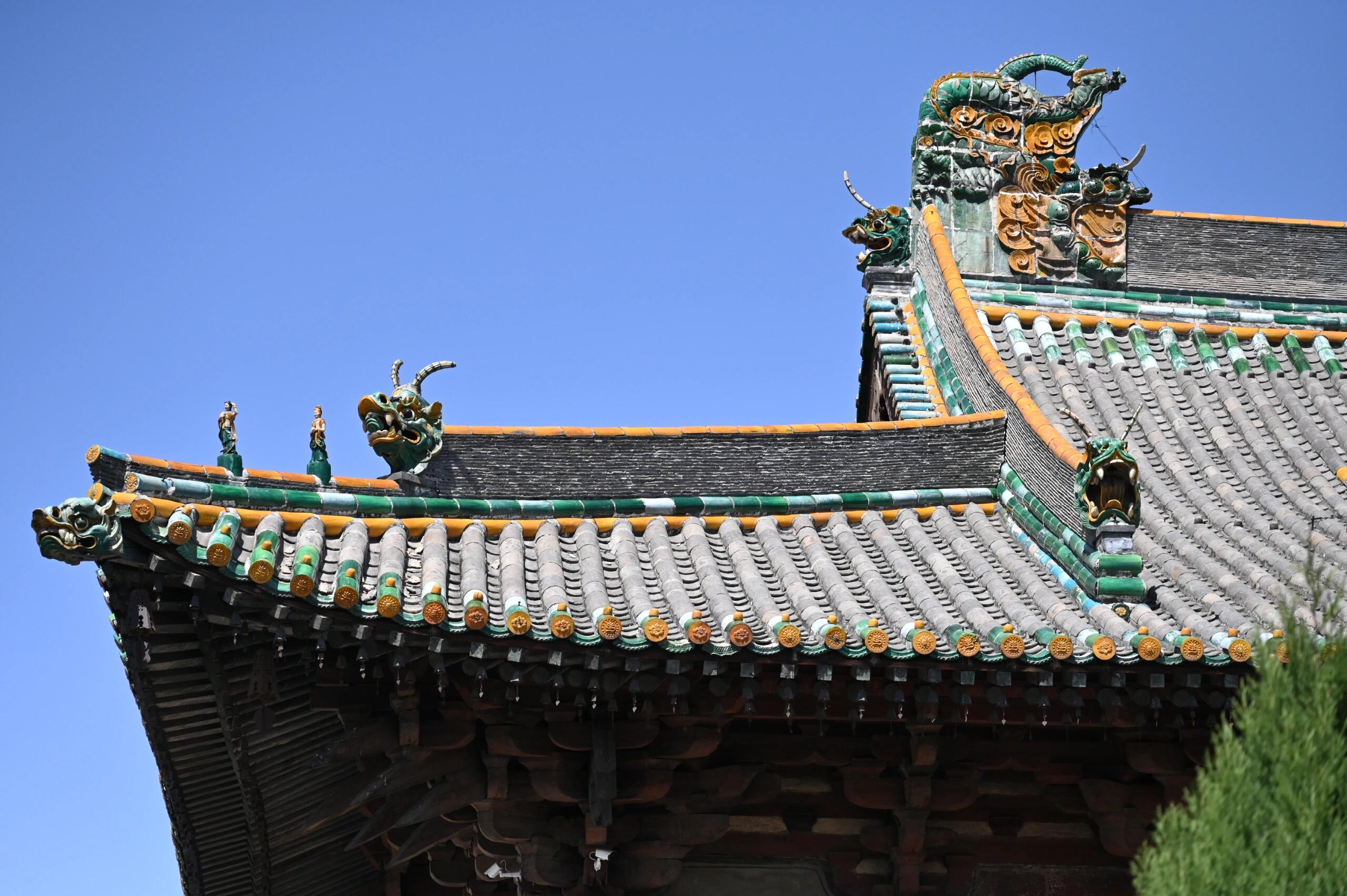

站在弥陀殿前,首先被震撼的是“九脊顶”的雄浑气势。这座单檐歇山顶建筑,屋脊走势如雄鹰展翅,正吻高达3米,龙首吞脊的造型比辽代的“鸱尾”更显张扬,尾部却保留着契丹族“海东青捕雁”的雕刻母题,这种“胡风汉骨”的混搭,恰是金代建筑的典型特征。前檐五间的隔扇门尤为惊艳:15种棂花图案在阳光下交织成网,三角纹象征女真的“三生万物”信仰,古钱纹暗合海陵王改革币制的政绩,最特别的“挑白球纹”,实则是将女真族的萨满图腾“白球”抽象化,这种政治隐喻与艺术审美的结合,堪称建筑版的《金史》。

殿内的“减柱造”结构更见匠心。4根后金柱直径达80厘米,表面用“披麻捉灰”工艺处理,历经千年仍光滑如镜。工匠在金柱与梁架的节点处,采用“斜撑+垂花柱”的组合,既增强稳定性,又让垂花柱上的莲花雕刻成为视觉焦点。这种将力学构件转化为装饰元素的手法,比同时期的南宋建筑更具创造性。

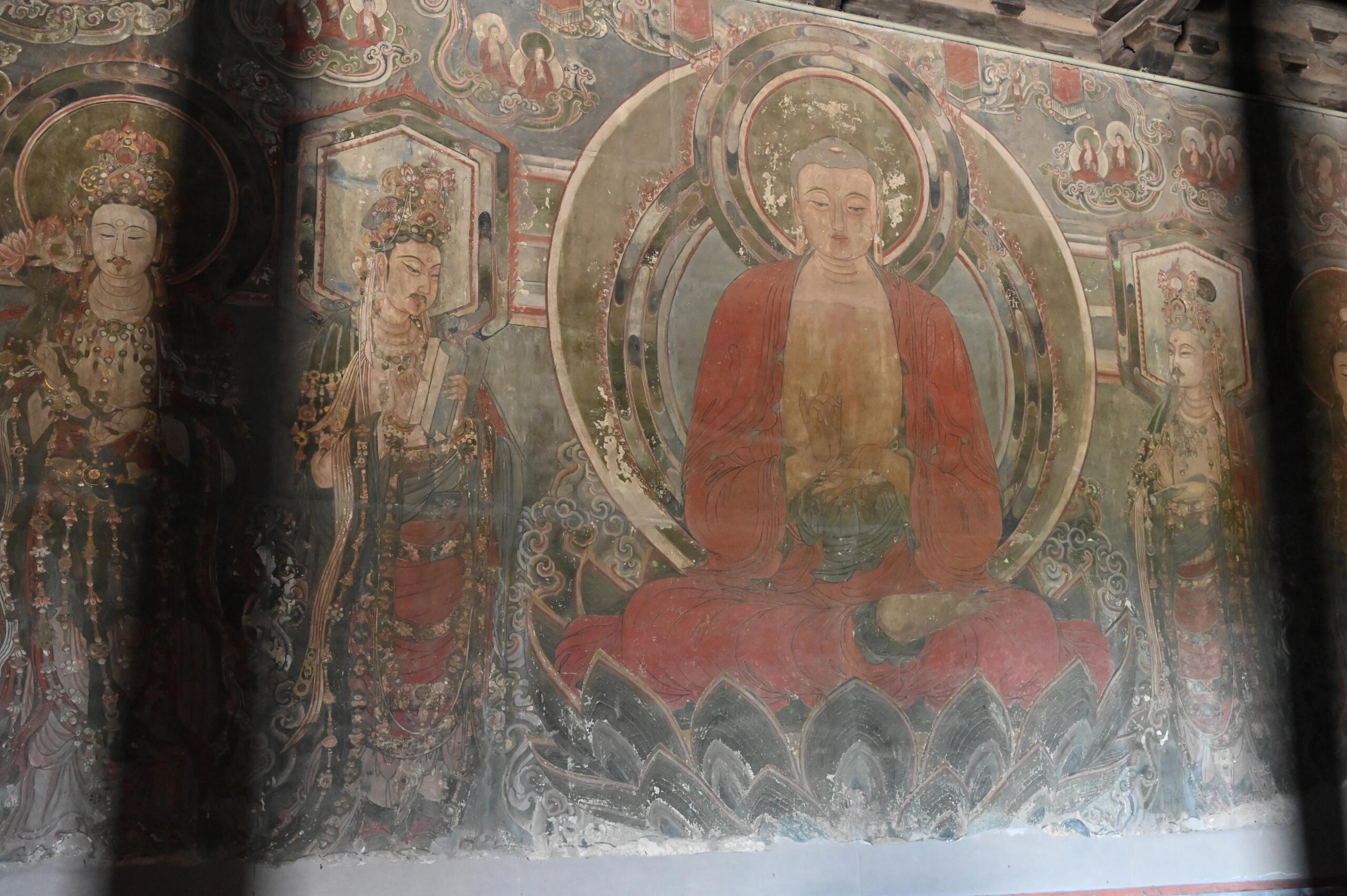

弥陀殿内的“西方三圣”塑像,是金代雕塑艺术的巅峰。阿弥陀佛结跏趺坐,袈裟褶皱如波浪翻卷,衣纹走向与唐代吴道子的“莼菜条”技法一脉相承,面部却融入女真贵族的颧骨特征;观世音菩萨手持净瓶,瓶中柳枝采用“分筋法”雕刻,每根叶脉清晰可数,其帔帛的飘逸感,又让人想起北宋李公麟的白描手法;最特别的是大势至菩萨的头饰,居然在宝冠上雕刻了“乐舞胡伎”图案,反弹琵琶的伎乐天与女真萨满的铜铃共处一冠,这种多元文化的碰撞,在同时期的中原佛寺中绝无仅有。

四壁的金代壁画是另一重惊喜。《弥陀说法图》中,佛陀头顶的华盖采用“沥粉贴金”技法,金箔历经氧化形成独特的“返铅”效果,在侧光下呈现出青金色泽;供养人队列里,既有穿圆领袍的女真武士,也有着交领襦裙的汉族士绅,甚至能发现高鼻深目的粟特商人,这种“万国来朝”的画面,实则是海陵王迁都燕京、志在统一的政治宣言。值得注意的是,壁画中所有人物的眼睛都偏向右侧——考古学家推测,这可能是工匠为迎合金主“面南而治”的习惯,特意调整了透视角度。

关于崇福寺的建筑断代,学界始终存在争议。传统观点认为弥陀殿是金熙宗时期原构,但1999年维修时发现的一个细节打破了共识:殿内某根襻间枋上,隐约可见辽代契丹文墨书“耶律隆运监造”。耶律隆运即韩德让,是辽代权倾一时的汉族重臣,这一发现暗示辽代已开始弥陀殿的建设,金代不过是在其基础上改扩建。这种“辽基金成”的新说,挑战了既往认知,却得到碳14测年数据的支持——部分木构件的树轮显示其砍伐于辽重熙年间(1032-1055)。

另一个争议焦点是壁画的“修复伦理”。2003年,文物部门对壁画进行数字化保护时,采用AI技术修补了部分残缺画面。此举引发巨大争议:反对者认为这是“用算法篡改历史”,支持者则称是“让壁画获得第二次生命”。更具戏剧性的是,AI复原的“乐舞胡伎”形象,与朔州出土的金代陶俑高度吻合,这种“科技考古”与传统考据的碰撞,让崇福寺成为古建筑保护的前沿阵地。

站在弥陀殿的檐下,看朔州的风卷着落叶掠过金代棂花,那些关于年代、关于修复、关于文化归属的争论,忽然有了新的维度。或许崇福寺的真正价值,正在于它的“不纯粹”——它是唐的基因、辽的骨架、金的血肉共同孕育的生命,是草原文明与农耕文明在建筑上的激烈碰撞与温柔和解。下次踏入这座古刹时,不妨带着几分质疑与思辨:当我们在塑像的眉梢发现契丹的风,在壁画的线条里触摸汉地的雨,也许才能真正读懂,什么是中国古建筑的“多元一体”。欢迎在评论区留下你的观点,让这座800岁的古殿,在当代的思辨中继续生长。