大家有多久没有打过出租车了呢?你可能想不到这个见证了过去中国40年经济腾飞的行业,或许在未来几年之后就将彻底消失了。

最近一个朋友出差,在机场排队的时候,前面排队的出租车多达370辆,可是排队的乘客却只有6个人。显示器上显示平均一个司机需要排队2个小时才能接到1个订单。

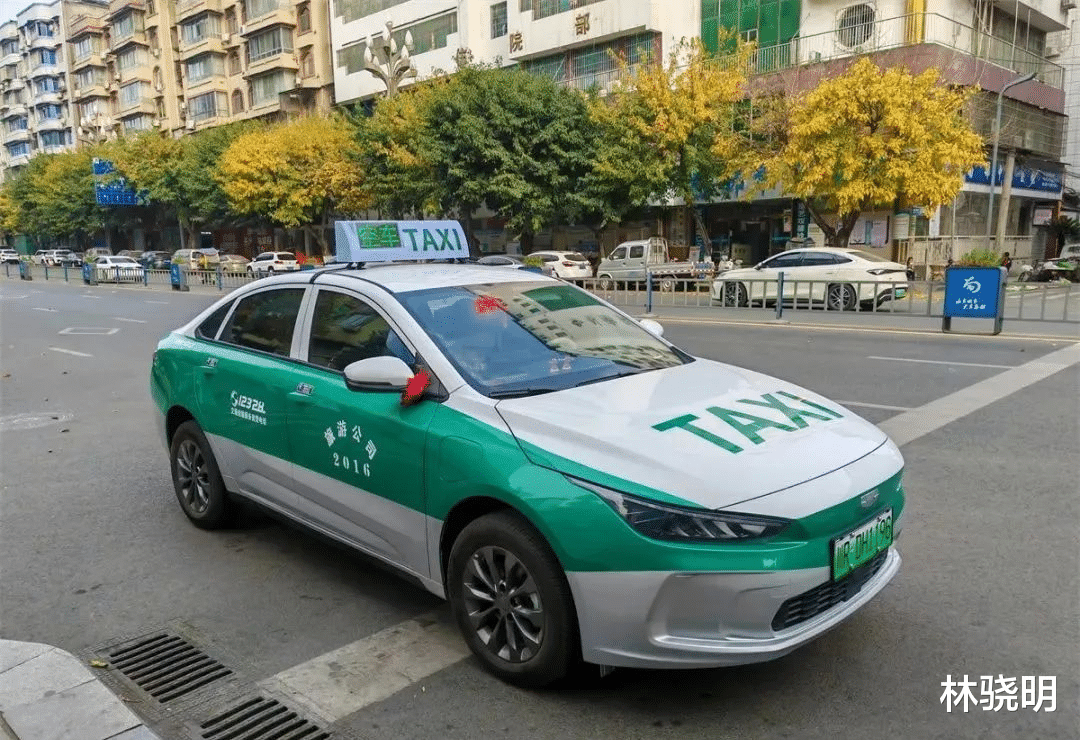

看到这个数据,应该大家的感受都是一样的,那就是曾经属于出租车的辉煌时代已经过去了,如今已经进入淘汰倒计时了。

我们从宏观数据来看看,截至 2025 年,全国出租车(含巡游车与网约车)保有量突破 500 万辆,市场规模超 500 亿元。其中,网约车市场渗透率达 65%-75%,日均订单量占整体出行需求的近 70%,成为行业增长的核心引擎。传统巡游出租车市场份额持续萎缩,2025 年全国巡游出租车数量约 112 万辆,较 2018 年减少 28 万辆。

那么目前到底是什么问题,造成了巡游出租车的困境呢?

巡游出租车的衰落首先源于自身模式的系统性失效。在网约车构建的 “即时响应、精准匹配” 服务体系面前,其数十年未变的运营逻辑显得格格不入。一方面,效率鸿沟持续扩大:巡游车依赖 “扫街接单” 模式,全国平均空驶率高达 40%,北京、上海等城市高峰时段 “车找不到人、人打不到车” 的供需错配常态化;而网约车通过算法调度,将空驶率压缩至 25% 以下,深圳核心区接单响应时间可控制在 3 分钟内。另一方面,成本与体验的双重失守:巡游车固定运价无法应对高峰需求调节,司机需承担每月数千元 “份子钱”,深圳双班司机扣除租金和成本后月收入不足 5000 元,导致从业人员年均流失率超 15%;反观网约车灵活的动态定价机制,既保障司机收入,又满足用户即时出行需求,5.6 亿用户规模已形成不可逆的使用习惯。

更致命的是,传统出租车行业的 “体制惰性” 使其丧失转型能力。多数巡游车企业仍依赖行政许可垄断资源,缺乏技术升级动力 —— 截至 2025 年,仅 30% 的巡游车接入线上平台,且因数据割裂无法实现智能派单;而网约车平台已通过 AI 算法实现 “用户偏好预测”“路况实时优化”,头部企业调度准确率达 98%。这种代际差距,让巡游车在竞争中从 “优势方” 沦为 “边缘者”。

如果说网约车是 “抢市场”,无人出租车则是 “换赛道”—— 它直接否定了 “出租车 = 司机 + 车辆” 的传统定义,用技术重构成本与效率模型。当前,这场替代革命已进入加速期:全国 2000 辆 Robotaxi 在武汉、北京等城市商业化运营,百度 Apollo 单台车已实现盈亏平衡,文远知行 GXR 车型更是在北京开启 “车内无人” 的高速路段运营。

无人出租车的核心优势在于 **“零人力成本 + 极致效率” 的碾压性竞争力 **。传统出租车 70% 的运营成本来自司机薪酬,而 Robotaxi 可将人力成本清零,且能实现 24 小时不间断运营。武汉试点数据显示,无人出租车单车日均订单量达 18 单,是巡游车的 2 倍;随着激光雷达价格从 10 万美元降至 300-500 美元,整车制造成本已从 20 万美元跌至 3.5-4 万美元,预计 2030 年将接近普通电动车水平,届时运营价格可降至传统出租车的 50%。这种成本优势,意味着无人出租车能以更低价格提供更稳定的服务 ——L4 级自动驾驶系统的事故率比人类司机低 60%,且可通过车路协同实现 “无死角安全监测”,完美契合女性用户对出行安全的核心诉求。

政策与资本的双重加持更让无人出租车的替代路径清晰可见。武汉已开放 68% 的道路供 Robotaxi 运营,成为 “中国的旧金山”,其 2% 的渗透率远超全国平均水平;上海、广州紧随其后,颁发完全自动驾驶商业测试牌照,预计 2030 年主要城市 60% 以上道路将向无人出租车开放。滴滴、百度等巨头更在加速布局:滴滴计划 2026 年量产 1000-2000 辆 Robotaxi,百度与神州租车合作探索轻资产扩张模式,头部企业已形成 “技术研发 - 车辆制造 - 运营落地” 的完整闭环。

无人出租车对传统出租车的替代不会是 “瞬间崩塌”,而是遵循 “场景渗透 - 规模扩张 - 全面替代” 的渐进路径,且这一进程已进入关键加速期。

在替代节奏上,一线城市将成为 “首战场”:武汉预计 2030 年无人出租车渗透率达 30%,广州、深圳达 12%,北京、上海达 10%,这些城市的机场、商圈等核心场景将首先实现 “无人化覆盖”。届时,传统巡游车可能退守偏远区域,但随着充电网络与自动驾驶技术的下沉,其生存空间将持续被挤压。在替代逻辑上,无人出租车将彻底重构行业生态:巡游车依赖的 “司机经验” 被 AI 算法取代,“份子钱” 模式让位于 “技术服务费”,车辆运营从 “个体承包” 转向 “平台直营”,整个行业将告别 “散、乱、差” 的传统形象。

更值得注意的是,无人出租车与网约车的 “协同效应” 正在放大替代威力。滴滴等平台可直接将现有 5.6 亿用户导流至 Robotaxi 服务,利用成熟的支付体系与用户心智实现快速落地;而无人出租车的规模化运营又能反哺网约车平台,通过降低边际成本进一步巩固市场优势。这种 “技术 + 生态” 的双重碾压,让传统出租车既无技术反击之力,也无模式突围之机。

从 “招手即停” 的城市风景到 “排队候单” 的落寞背影,传统出租车的衰败是工业时代出行模式向智能时代转型的必然结果。它的核心困境在于,用 “人工 + 机械” 的旧生产力,对抗 “AI + 数据” 的新生产力 —— 前者依赖经验与体力,后者依托算法与算力,这场竞争从一开始就注定了结局。

无人出租车的到来,不是简单的 “替代车辆”,而是用技术重新定义了 “城市出行”:当一辆没有司机的汽车能以更低价格、更高安全、更快响应满足需求时,传统出租车作为 “司机 + 车辆” 的组合体,自然会失去存在的价值。或许用不了十年,机场排队的出租车长龙将彻底消失,取而代之的是整齐列队、随叫随到的无人车队 —— 这不是行业的悲剧,而是技术进步写给时代的注脚。

评论列表