你敢信吗?有位艺术家一辈子画了5 万多件作品,却亲手毁了近2 万件—— 草稿、油画甚至刚做完的陶瓷。这人就是毕加索,他为啥要跟自己的作品 “过不去”?是太挑剔,还是藏着什么门道?今天咱们就聊聊这位 “艺术疯子” 背后的故事,看完你可能会明白:真正的热爱,从来都容不得 “凑活”。

先说说他 “毁画” 这事儿,可不是一时冲动。他画《亚威农少女》时,光草稿就画了上百张,最后只留了一张定稿,其余全给毁了。因为那些草稿里的女人还是柔柔弱弱的学院派风格,毕加索觉得不对 —— 他要的是能 “砸破传统” 的作品,而不是跟在别人后面走。

晚年,他在法国南部的工作室里,一口气毁了 2000 件陶瓷,就因为觉得釉色没画出 “地中海阳光的味道”。你可能会觉得可惜,但毕加索说:“我不找‘还行’的作品,我要的是‘必须这样’的作品。” 这哪是挑剔?其实是对艺术的敬畏 —— 他不想让 “不完美” 的东西流出去,毁了自己真正想表达的东西。

他不是什么 “疯子”,只是把 “热爱” 做到了极致。他一生换了好几种风格,从用蓝色画苦日子的 “蓝色时期”,到把东西拆成几何块儿画的 “立体主义”,再到晚年重画大师作品,从来没被 “标签” 捆住。他说 “我每天都在重新开始”,其实这才是真正的创新 ——不是为了不一样而不一样,是为了找到更对的表达方式。

很多人说看不懂他的作品,像又不像,不像又像,其实欣赏毕加索,无需纠结“像不像”。

比如《老吉他手》的蓝色调,诉说的是底层人民的孤独;《镜前的少女》粉色肌肤与绿色阴影的强烈色彩对比,是在探讨真实与虚幻、青春与衰老的矛盾。他的画作从未远离生活,而是将情感、社会与哲学凝练成视觉语言。真正打动人的,从来都不是技巧,而是藏在作品里的 “真心”。

下次看到他的画,不妨问自己:“这幅画让我感受到了什么?”

艺术没有标准答案,你的直觉就是最好的解读。

作品中最有名的要属《格尔尼卡》,这幅画里没有鲜艳的颜色,只有黑白灰,画里的马在嘶吼,抱着死孩子的妈妈在哭,还有断裂的肢体和发光的眼睛。

你知道他为啥这么画吗?

1937 年纳粹炸了西班牙的格尔尼卡小镇,老百姓死的死、逃的逃,毕加索听说后气得几天没睡,拿起画笔就开始画。他没画炸弹,也没画士兵,却用那些扭曲的形象把战争的残忍扒得明明白白 ——公牛代表法西斯的暴力,举灯的女人是在找希望。后来这幅画挂在联合国大厅,每次开会的人看到它,就知道 “战争不能碰”。你看,艺术不只是好看的画,还能当 “武器”,替那些不能说话的人发声。真正的创作者,从来都不会躲在象牙塔里,心里得装着对世界的温度。

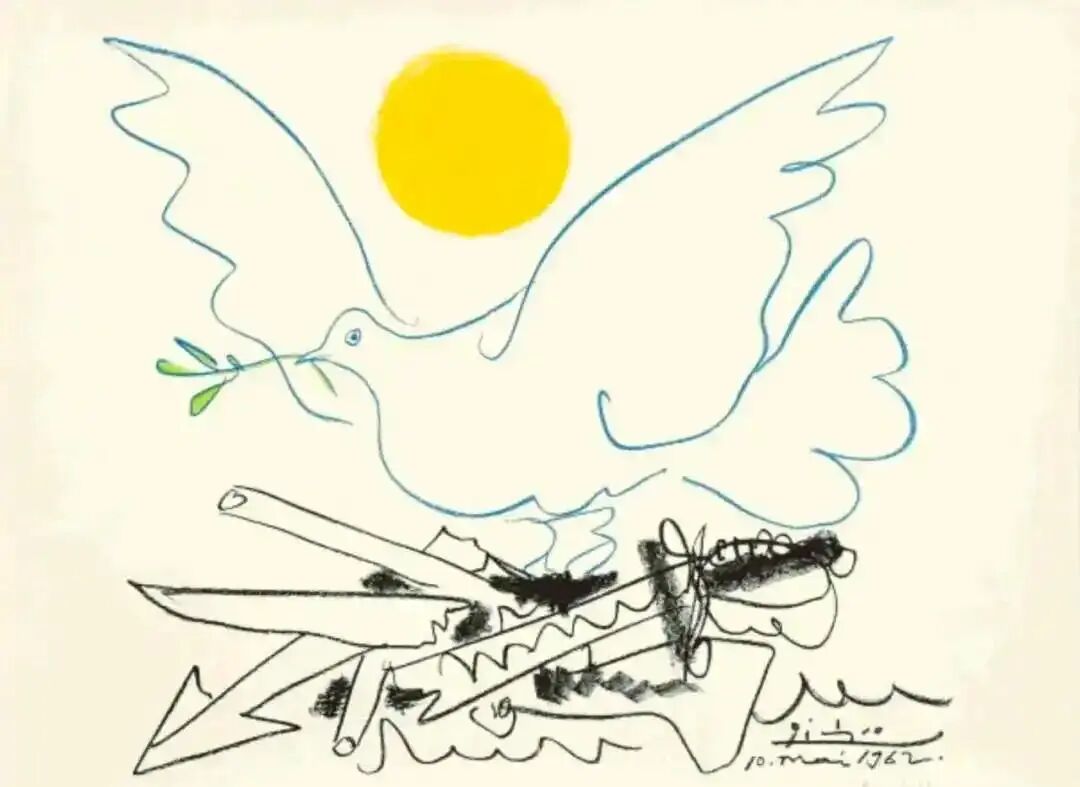

我们看到的 “和平鸽”,又是因何而来呢?

毕加索的父亲是个画家,特别会画鸽子,小时候毕加索总帮爸爸打理画室,爸爸就喊他 “小鸽子”。1949 年世界和平大会找他设计标志,他想起邻居家的男孩:那孩子的鸽子被法西斯杀了,哭着来找他。毕加索心里一酸,就画了只衔着橄榄枝的鸽子。

它不是凭空创造的艺术符号,而是毕加索把个人经历与时代伤痛揉在一起,送给全世界的 “和平礼物”。

毕加索是一位真正的艺术革命家,他是一个时代的力量,是20世纪现代艺术的同义词。

他改变了艺术家的创作方式,也改变了公众观看和理解艺术的方式。

他精力旺盛,性格复杂多变,既充满魅力又有些专横。他的一生证明了艺术不必模仿自然,而是可以创造出一个全新的视觉现实。他无畏的探索精神和永不枯竭的创造力,使他成为艺术史上无可争议的巨人。