声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,文章不含任何低质创作,意在科普健康知识,请知悉。

在广州市中心医院的肾病科门诊,56岁的陈叔在医生面前坐立不安。

“医生,我最近总是觉得累,小便的颜色也不对劲,而且晚上总跑厕所,一晚跑三四趟……”他低声说着,眼神里透着担忧。

医生听完,眉头紧皱,随即安排了一系列检查。几天后,检查结果出来,陈叔被诊断为早期慢性肾功能不全。

他震惊不已:“不是说肾病早期没症状吗?我怎么一点也没感觉到?”

医生却摇摇头:“很多肾病患者,都是从小便上露出马脚的。别以为尿只是代谢废物,它其实是肾脏健康的‘晴雨表’。”

是的,小便的变化,往往比身体症状来得更早、更直接。尤其是以下4种表现,很可能是肾衰的先兆。

你是否也曾出现过类似的情况,却没有在意?今天,我们就来聊聊,肾衰来临前,小便会发出的4个“求救信号”,并教你如何及时发现、科学应对。

频繁起夜、尿量增多——肾脏正在“失控排水”?很多中老年人都认为,晚上起夜属“正常老化”,但如果夜间排尿次数超过2次、且白天尿量正常或偏少,就要格外警惕。

这是肾小管浓缩尿液能力减弱的表现。

一项发表于《中华肾脏病杂志》的研究指出:在慢性肾病早期,近60%的患者会出现夜尿增多,而且往往容易被误认为是前列腺增生或单纯老年退化。

如果你发现起夜频率突然增加、尿液清淡如水,甚至有泡沫飘浮,那很可能是肾功能下降的早期信号。

尿色异常——变黄、变红,甚至“酱油色”?

健康的尿液应呈淡黄色、无浑浊、无泡沫。而当尿液颜色发生明显变化,就说明体内代谢出了问题。

1. 深黄如茶:多见于脱水、浓缩尿,但若持续不退,则可能是肾脏滤过功能异常。

2. 酱油色尿:极可能是肌红蛋白尿,是肾小管损伤的典型表现,常见于横纹肌溶解等危急状态。

3. 血尿:不论是肉眼可见,还是显微镜下才发现,都提示肾小球可能存在炎症或结构破坏。

2021年中国协和医院的一项临床观察显示:在确诊为肾小球肾炎的患者中,超过72%曾出现不同程度的血尿或尿色异常。

切记:尿红不一定是“上火”,也可能是肾在“流血”。

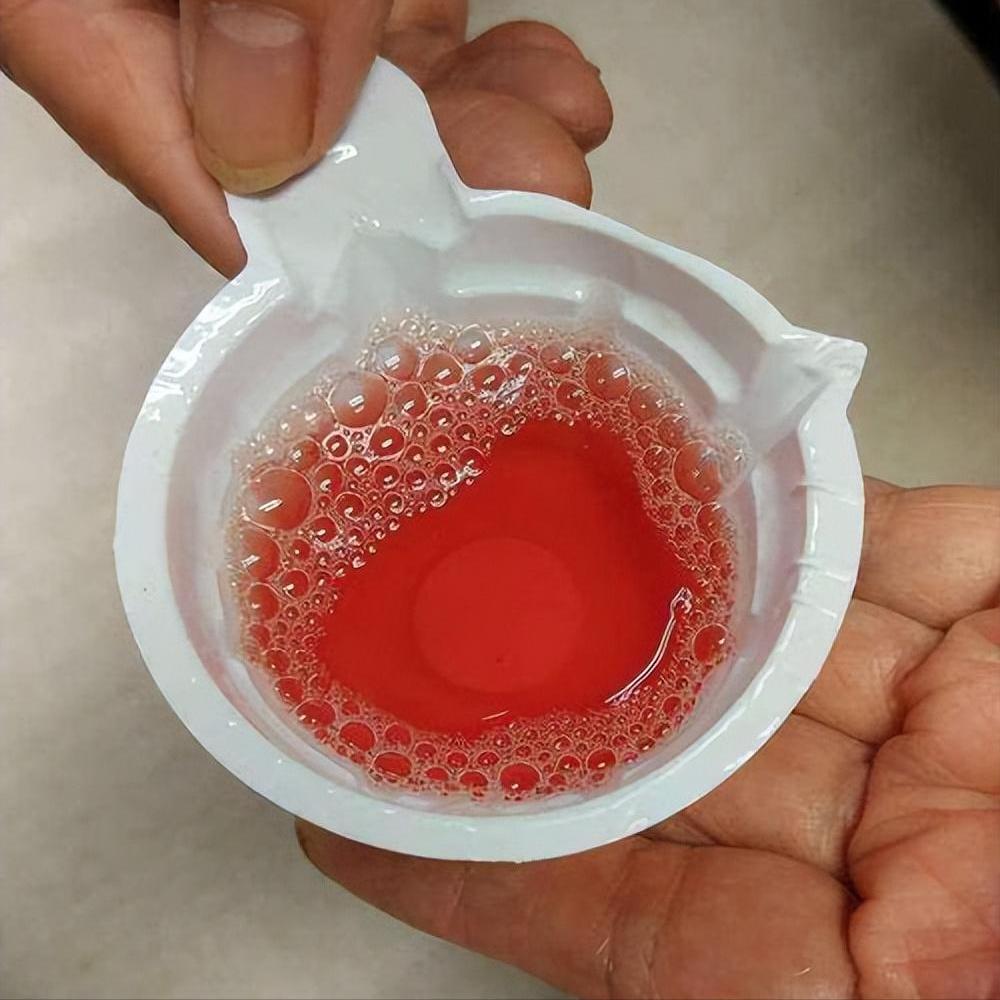

泡沫尿久久不散,是蛋白在“泄漏”?有些人排尿后总觉得“泡泡多”,但你知道吗?不是所有的泡沫尿都是“尿急”惹的祸。

正常泡沫会在1分钟内自然消散,但若泡沫细密、丰富、持久、甚至清洗马桶都难去除,就要提高警惕了。

这很可能是蛋白尿。

肾脏的“滤网”——肾小球,如果破损,蛋白就会从尿中大量流失。

中华医学会肾病分会指南指出:持续蛋白尿,是判断慢性肾病是否进展的“黄金指标”。

此外,蛋白大量流失还会导致水肿、免疫力下降、疲乏无力等多种问题。

如果你发现泡沫尿+下肢浮肿+乏力感增强,那更要立刻检查尿常规。

尿量骤减甚至无尿,肾功能可能已接近“熄火”

相比起尿多、泡沫多,尿少甚至无尿更是肾衰的“最后警钟”。

当肾单位大面积受损时,身体代谢废物无处可排,导致尿量急剧减少。

中国肾脏病研究院数据显示:80%以上的尿毒症患者,在发病前1个月内曾出现尿量骤减。

每日排尿量少于400ml,医学上称为“少尿”;低于100ml为“无尿”——这通常意味着肾功能几乎完全丧失。

如果同时伴有食欲下降、恶心呕吐、皮肤瘙痒等症状,务必立刻就医。

调理肾功能,这4个习惯千万要养成1.减少高盐饮食:中国人平均每日摄盐超10g,而肾病患者建议控制在5g以内。重口味饮食会加重肾脏负担,加速肾小球硬化。

2.控制血糖血压:高血压、糖尿病是肾衰的“幕后推手”。建议定期监测,控制在正常范围。尤其是糖尿病患者,建议每3个月复查微量白蛋白尿。

3.远离“伤肾药物”:如非甾体类镇痛药(布洛芬、对乙酰氨基酚)、部分中草药等。应在医生指导下使用,避免长期滥用。

4.多喝水但不过量:每日饮水量建议控制在1500-2000ml左右,以清淡、少糖饮品为主。特殊人群应遵医嘱调整。

健康,其实就在每天的小事中。

很多人总以为肾病是“慢性累积”,等身体不适才重视。但其实,小便的变化,往往是肾衰最早的“报警器”。

从现在起,不妨关注自己每天的“小便信号”,养成健康饮食和作息,在“无声无息”中守护肾脏健康。

但需要提醒的是,本文内容仅作为健康科普参考,不能替代专业医疗建议。若出现疑似肾功能异常,请务必前往当地正规医院进行全面检查与评估。

注:文中所涉人物均为化名,请勿对号入座;图片来源视觉中国授权。

参考资料:

《中国食物成分表(第六版)》

《中华肾脏病杂志》

《慢性肾脏病营养管理共识》

《中国高血压患者血压控制率调查报告》

《蛋白尿的临床意义及诊治进展》

《中老年人血糖管理与营养干预研究综述》