跨境电诈之殇:从个体悲剧透视全球治理的“失灵地带”

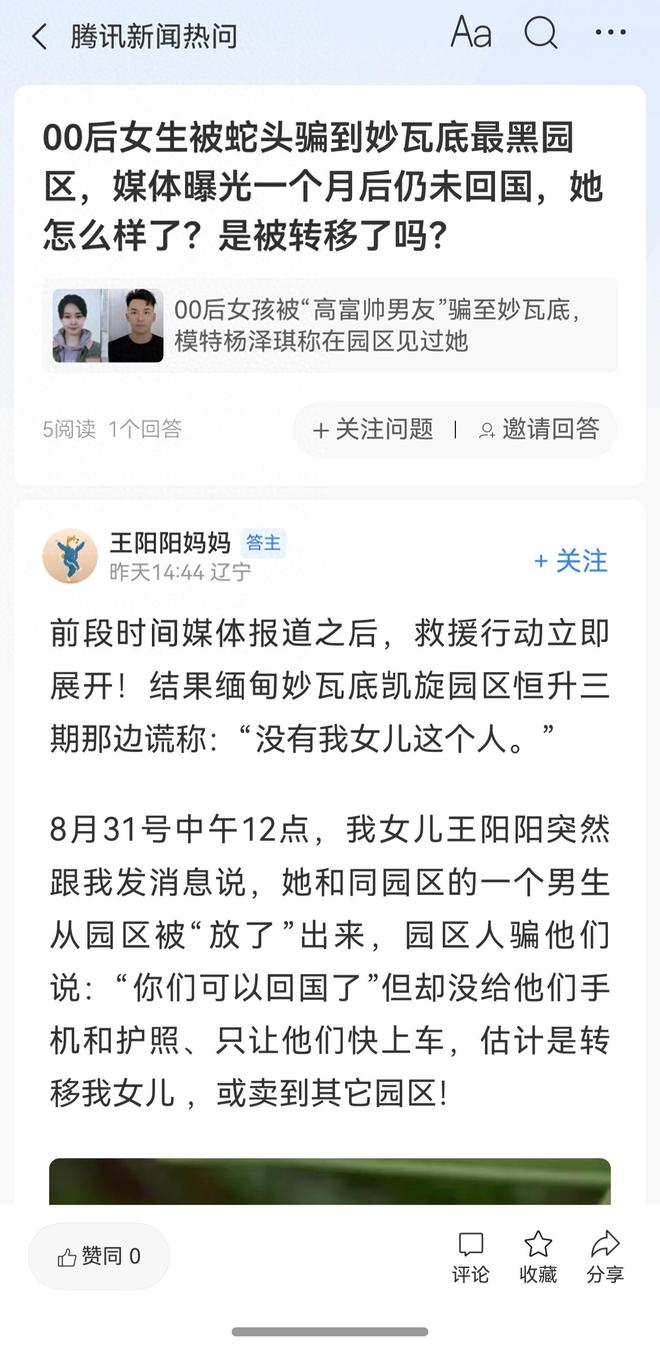

当一位母亲含泪诉说女儿在曼谷机场消失的最后一幕,我们看到的不仅是一个家庭的破碎,更是一幅全球治理在阴影地带失灵的缩影。21岁女大学生王阳阳的遭遇,像一把尖锐的手术刀,剖开了跨国电信诈骗产业链的脓疮,也暴露了国际协作中存在的致命缝隙。这场悲剧迫使我们思考:在全球化日益深入的今天,为何仍有法外之地能够公然践行“现代奴隶制”?

犯罪产业化与治理碎片化的尖锐对立

王阳阳案展现出的是一条高度成熟、分工明确的跨国犯罪产业链:“猎头”在国内社交平台精准物色目标,运输团队在境外完成无缝对接,最终在缅甸妙瓦底这类“法外飞地”完成人口贩运与囚禁剥削的全过程。犯罪集团充分利用了国家间法律差异、执法壁垒与边境管理的漏洞,其运作效率甚至超过了某些官方救援机制。

与之形成鲜明对比的,是受害者家属所面临的“系统性无力”。母亲奔波于多个派出所才得以立案,跨国证据收集难如登天,民间救援力量在灰色地带艰难穿梭。这种“犯罪的全球化”与“治理的碎片化”之间的尖锐矛盾,正是此类悲剧屡禁不止的核心根源。

科技的双刃剑:从作案工具到救援壁垒

在此案中,科技呈现出其残酷的双面性。诈骗团伙利用社交平台精准狩猎,用木马程序清除犯罪证据,通过技术手段实时监控受害者。卫星图虽然能定位园区,却无法穿透高墙解救生命;智能手机本应缩短沟通距离,却成了清除受害者痕迹的工具。

更值得警醒的是,科技甚至为犯罪集团提供了新的“伪装”。诸如“高薪电竞招聘”、“游戏测试员”等新型话术,极具迷惑性,牢牢抓住了年轻人对互联网新兴职业的向往。技术进步的红利,竟被犯罪集团率先攫取并反向利用,这无疑是对现代社会发展的一次尖锐讽刺。

构建“无缝隙”国际治理体系的迫切性

要斩断这条黑色产业链,必须用更强的全球化合作来应对犯罪集团的全球化运作。

情报先行,建立预警“免疫系统”**。各国应建立涉诈招聘信息数据库与共享平台,对频繁出现的可疑“关键词”和高风险账号进行标记与拦截,从源头上减少受害者上当的可能。

执法协同,开展“定点清除”式联合行动**。不能再满足于零散的救援,而需中方与东南亚国家开展更深层次的执法互信与联合军事行动,对已明确的诈骗园区进行“定点清除”,震慑犯罪集团。

司法创新,探索“长臂管辖”与共同审判**。对于跨国电信诈骗和人口贩运,应积极探索国际司法合作的新模式,例如共同组建专案组、联合审判,让罪犯无论逃窜至何处都无法逃脱法律的制裁,彻底打掉其侥幸心理。

王阳阳的个案,是其家庭不能承受之重,也是文明社会不能容忍之耻。它警示我们,在一个命运与共的时代,任何一个国家都无法在安全问题上独善其身。缅甸妙瓦底的铁丝网,困住的是一个个鲜活的生命,也映照出全球治理体系中最刺眼的空白。

应对跨国犯罪,需要的是超越地域与政见的共识与合力。唯有如此,才能让每一个家庭告别深夜的泪水与无助的等待,才能让“天下无诈”不再是一个美好的空想。这既是对一个年轻生命的承诺,也是对我们共同未来的责任。