在冷战的铁幕下,中苏边境曾长期笼罩着紧张的对峙氛围。一组罕见的老照片,将我们带回那个剑拔弩张却又充满人性光辉的年代——镜头里,是解放军边防战士在密林与雪原中巡逻的身影;镜头外,是苏联边防军的相机,记录下他们的从容与坚毅。这些照片不仅是历史的切片,更是一代军人在特殊时期的精神写照。

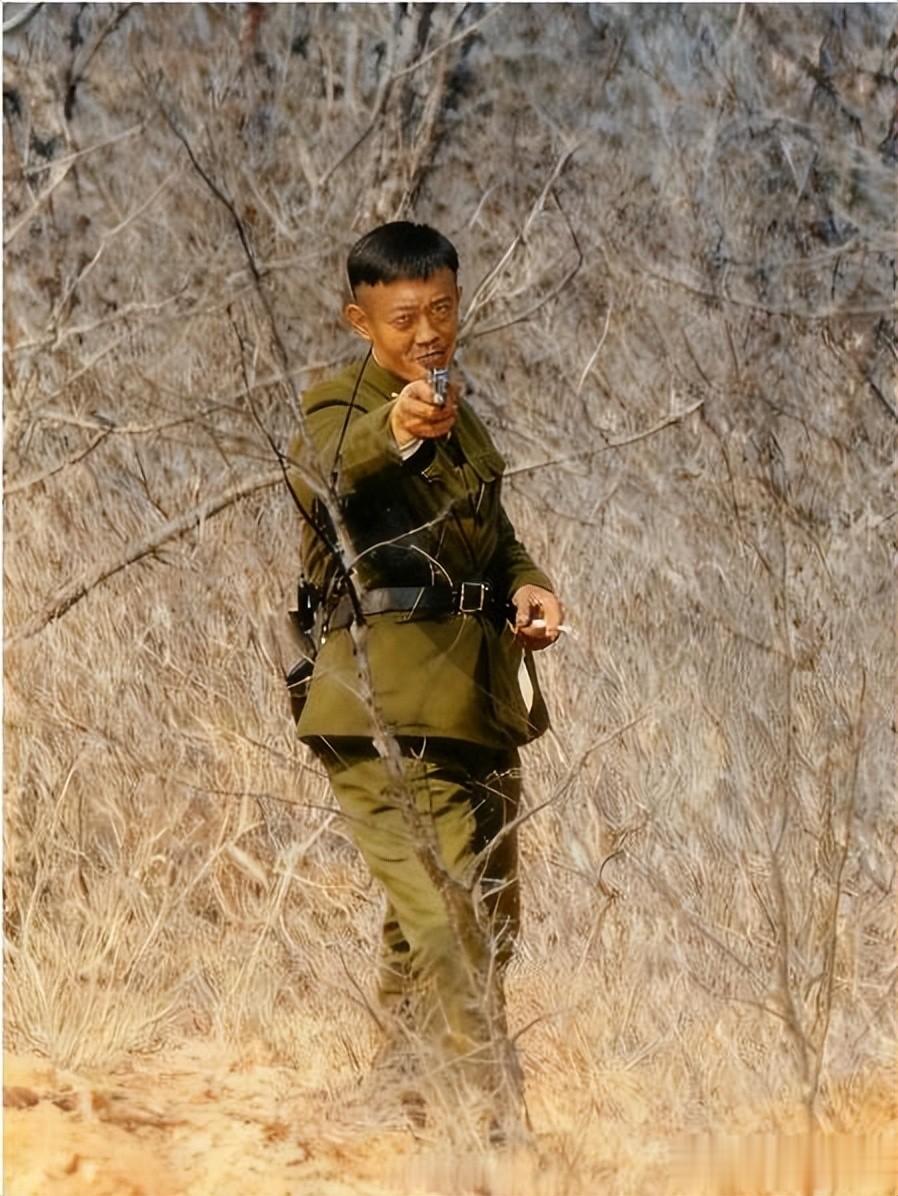

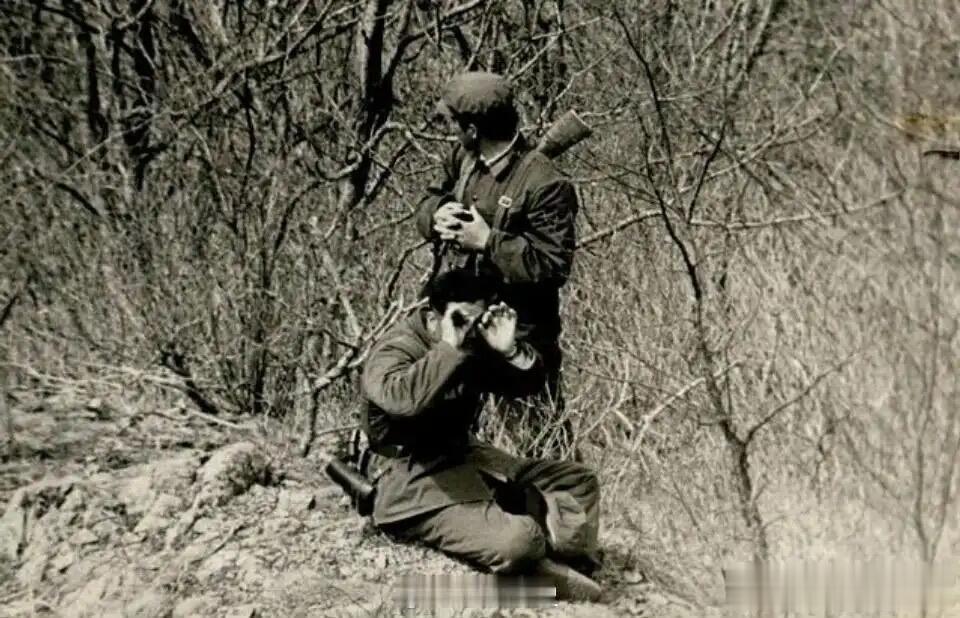

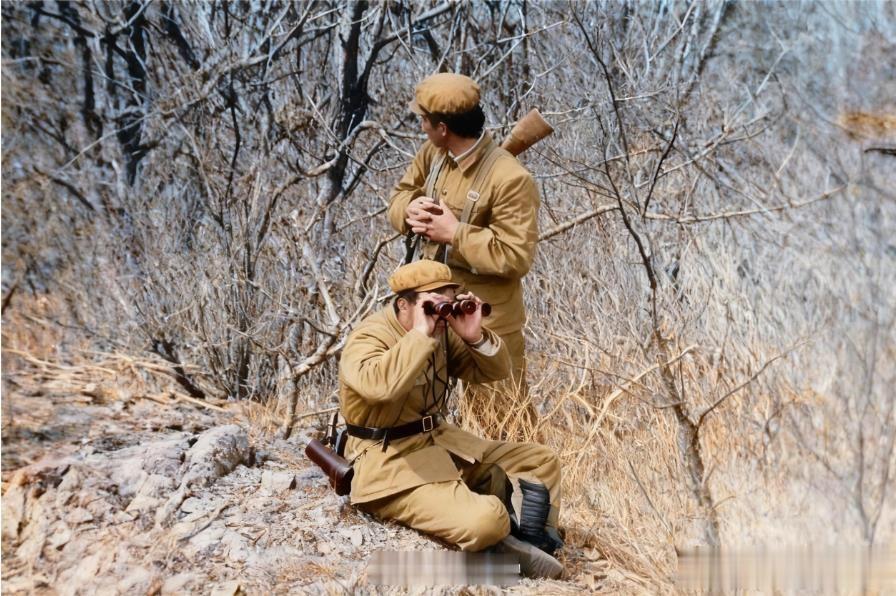

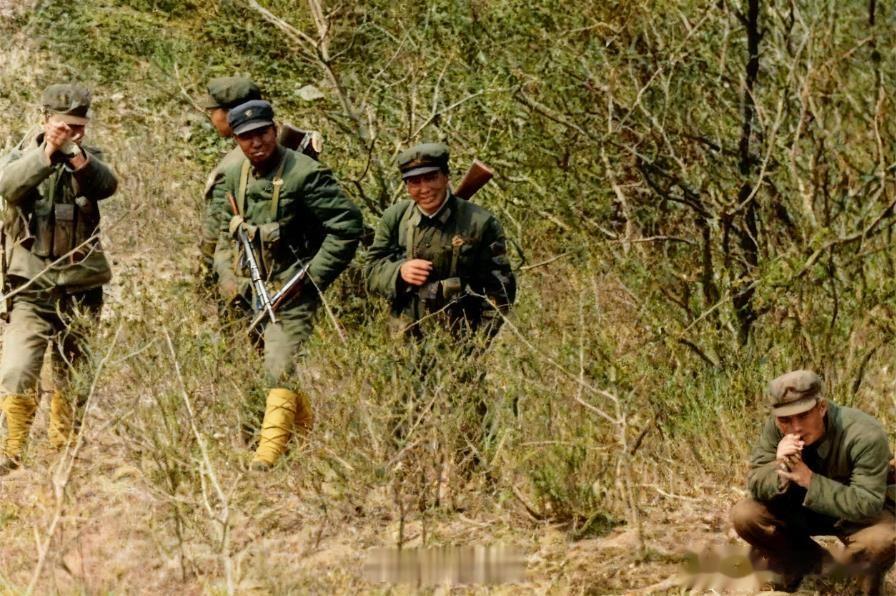

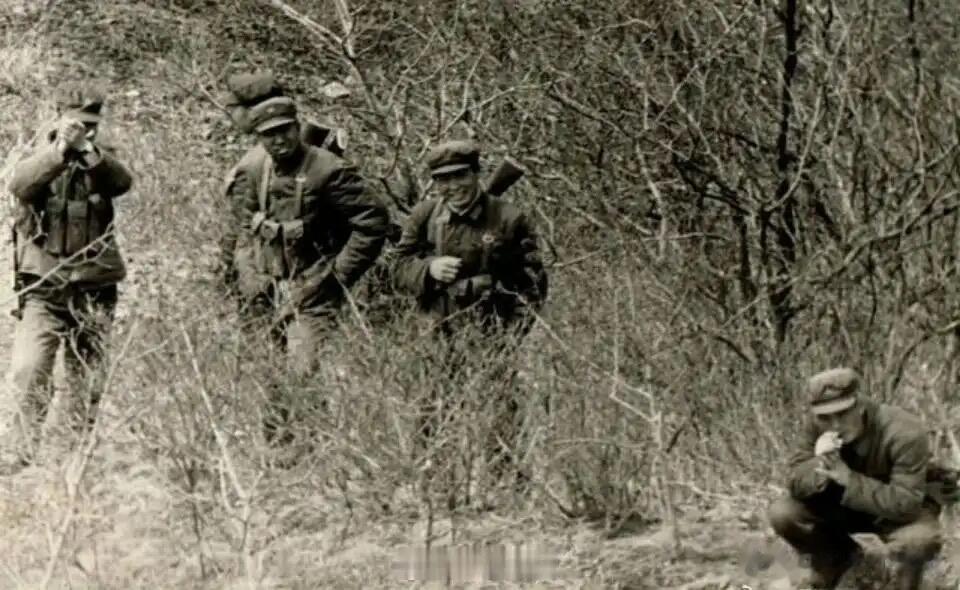

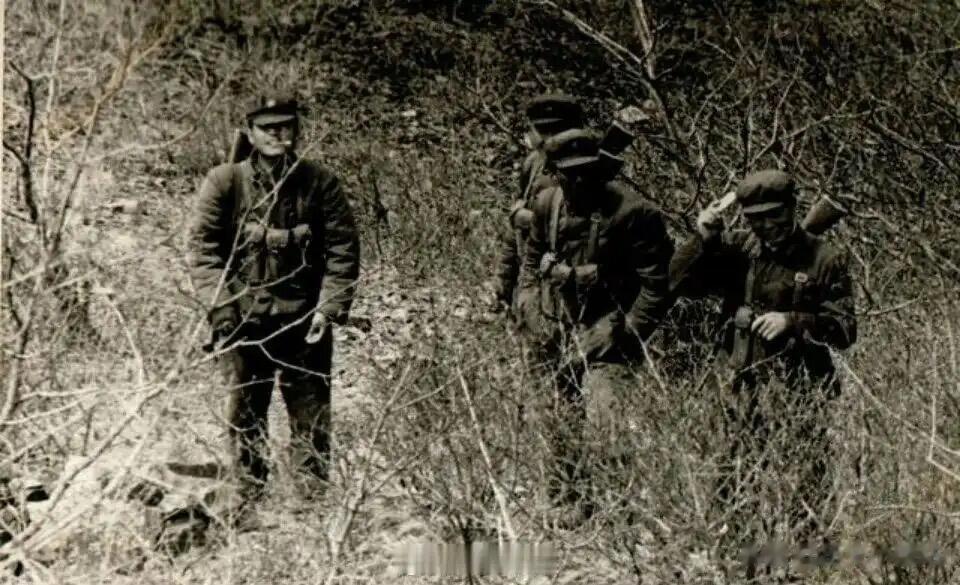

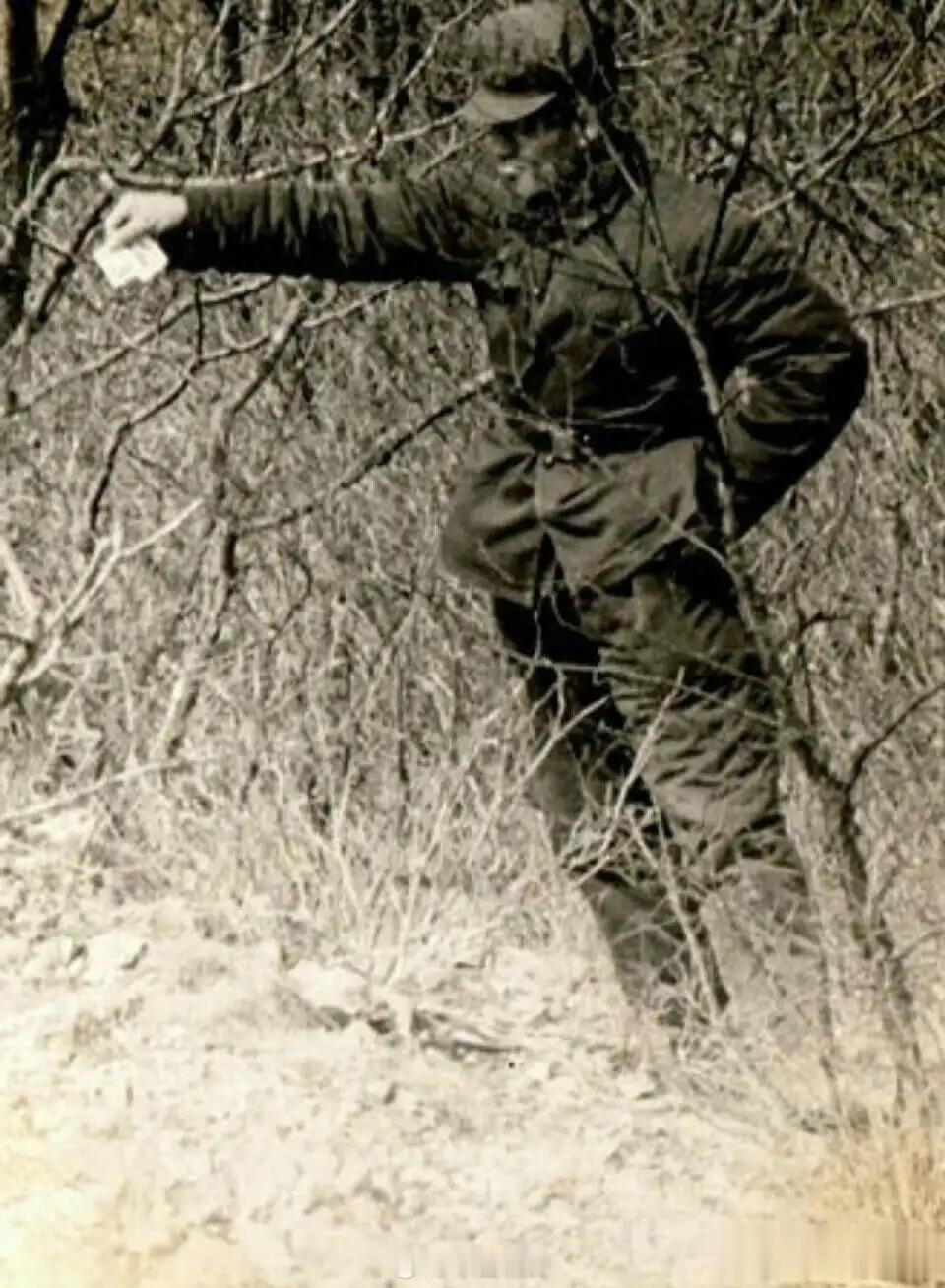

放大这些黑白照片,能看到许多耐人寻味的细节。战士们身着典型的65式军装,军帽上的红五星和衣领的红领章在黑白影像中虽不显色,却象征着他们的身份与信仰。有的战士背着56式半自动步枪,有的扛着火箭筒,装备虽不繁杂,却透着随时能投入战斗的警惕。

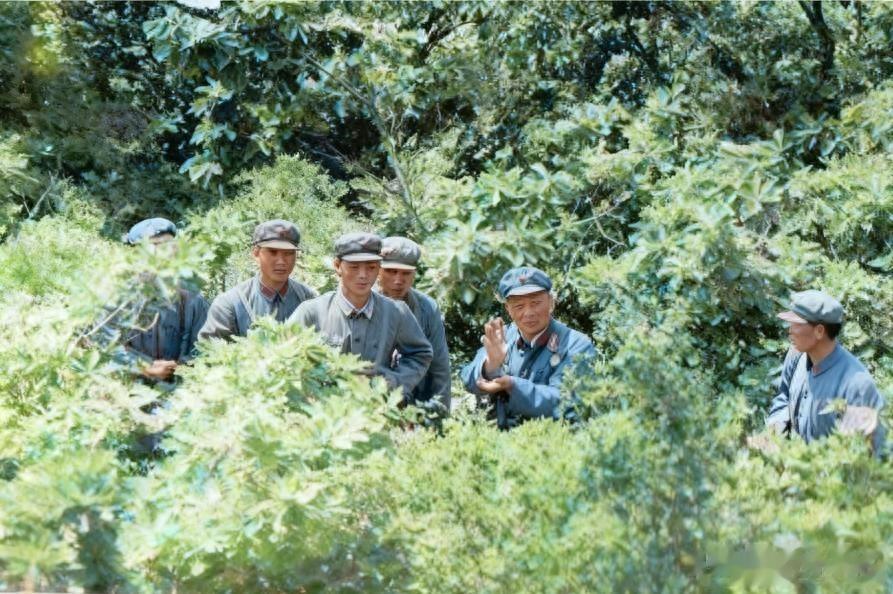

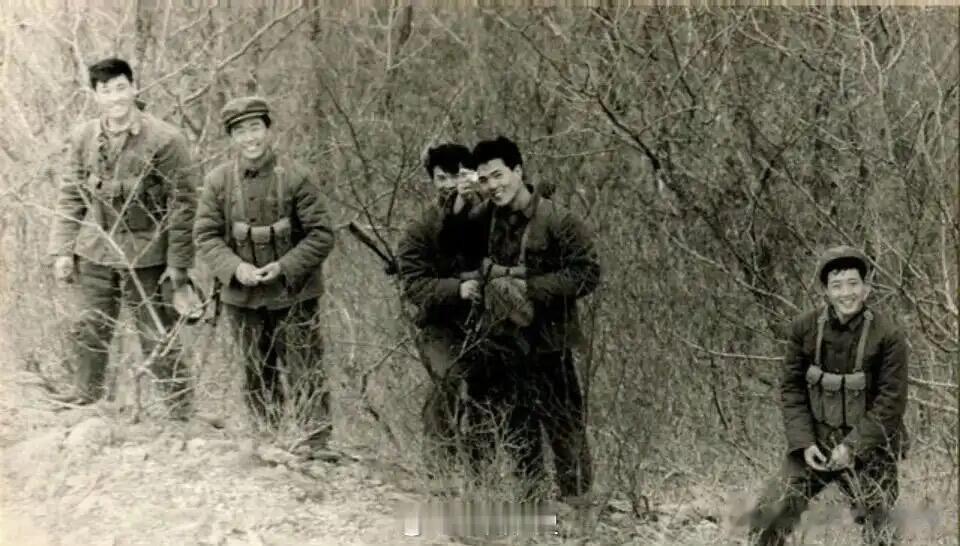

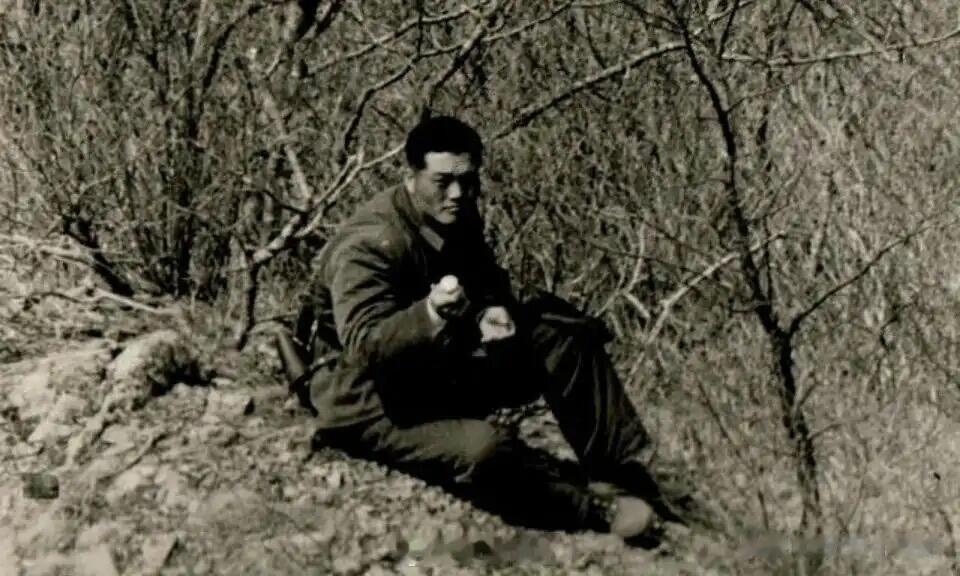

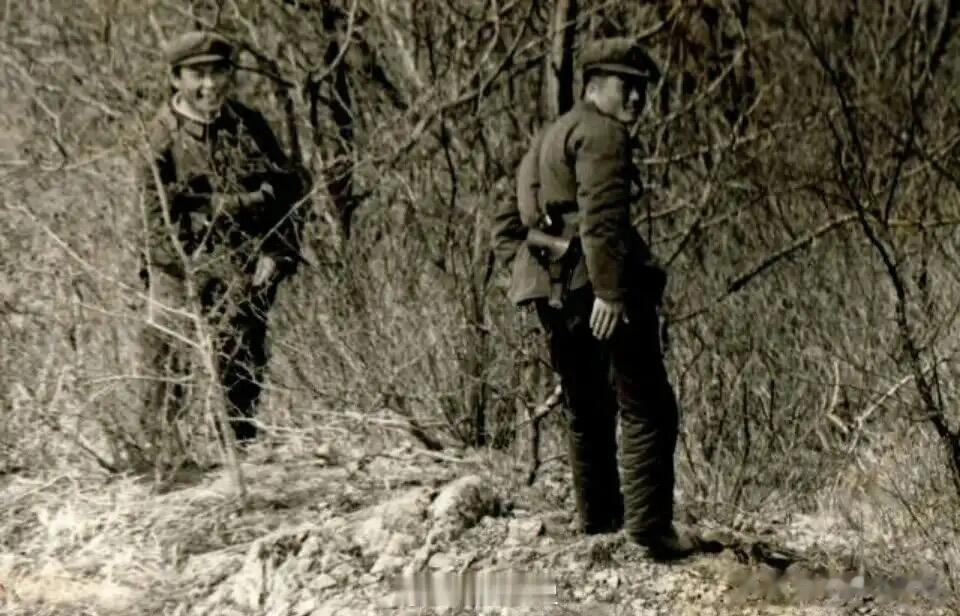

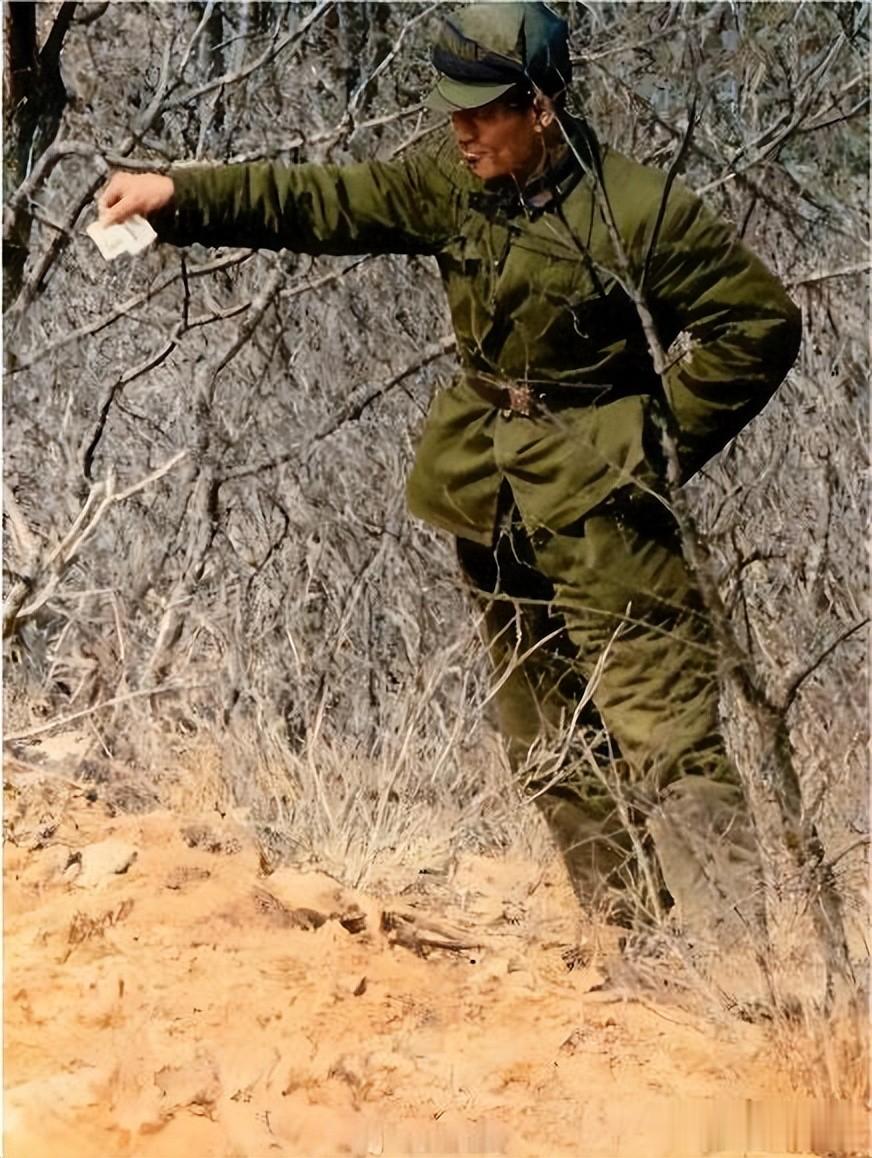

在一张照片中,一名战士正用望远镜观察远处,身旁的战友则紧握步枪,目光投向镜头方向——那或许就是苏联边防军的拍摄位置。另一张照片里,几名战士在稀疏的树林中休憩,有人正笑着展示手中的物品,那份在紧张环境中依然保持的乐观,格外动人。还有的照片记录了战士们在巡逻途中的互动,或是挥手示意,或是查看地图,每一个动作都透着专业与从容。

这些照片的拍摄者,很可能是苏联边防军。在珍宝岛事件后的数年里,中苏边境的对峙并未完全平息,双方边防军在边界线上的“较量”时常以这种“镜头对镜头”的方式呈现。对解放军战士而言,面对对方的相机,既是一种无声的较量,也是一种自信的展示——我们不惹事,但也绝不怕事。

1969年的珍宝岛自卫反击战,是中苏关系彻底破裂的标志性事件。中国边防部队在这场战斗中,不仅击退了苏军的入侵,还缴获了当时苏联最先进的T-62坦克,极大地鼓舞了士气。但战斗的结束并不意味着边境的平静,此后数年,中苏边境仍处于高度紧张的状态。

据史料记载,1969年至1979年间,中苏边境的大小摩擦从未间断。苏联在边境地区陈兵百万,部署了大量先进的坦克、飞机和导弹,甚至一度叫嚣要对中国进行“外科手术式核打击”。面对如此严峻的形势,中国边防部队始终保持着高度的警惕,同时也展现出了极大的克制。

在这种背景下,边防战士们的日常巡逻变得异常重要。他们不仅要防范对方的军事挑衅,还要通过各种方式宣示主权、维护边境稳定。与苏军的“相机对峙”,便是其中一种独特的形式——用镜头记录对方的活动,既是一种取证,也是一种心理上的博弈。

这些照片中的战士,大多是二十出头的年轻人。他们远离家乡,在严寒的边境线上一待就是数年。他们的生活条件极为艰苦,住的是简陋的哨所,吃的是压缩饼干和罐头,冬季的气温常常低至零下三十度,巡逻时要顶着风雪在没膝的积雪中跋涉。

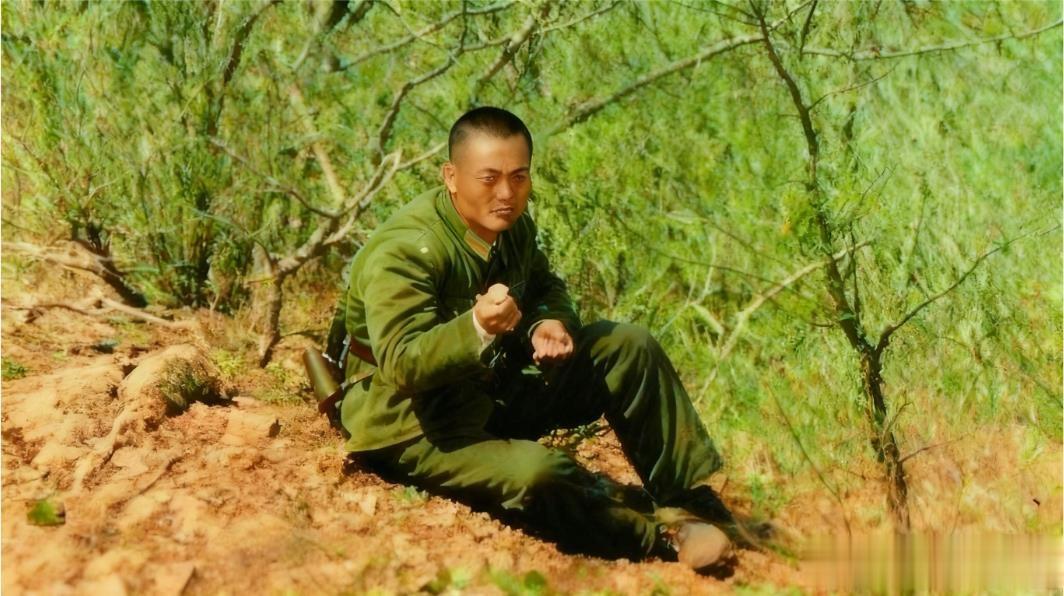

但艰苦的环境并未磨灭他们的斗志。在边境线上,他们用脚步丈量着祖国的土地,用忠诚守护着每一寸疆土。他们知道,自己的身后是亿万同胞的安宁生活,这份责任让他们在面对任何威胁时都能挺直脊梁。

照片中战士们的笑容,是这种精神的最好体现。那不是对危险的无知,而是对自身使命的坚定,是对胜利的信念。他们知道,只要自己站在这里,祖国的边境就不会被侵犯。

如今,中苏早已成为历史,取而代之的是中俄两国的战略协作伙伴关系。当年剑拔弩张的边境线,如今成了两国人民友好往来的通道。但这些老照片所记录的历史,却永远不会被遗忘。

它们提醒我们,今天的和平来之不易,是无数像照片中那样的边防战士用青春和热血换来的。他们的故事,是中国军人精神的缩影,是中华民族不屈不挠、自强不息的象征。

当我们再次凝视这些照片,看到的不仅是一段历史,更是一种传承。那种在任何困难和威胁面前都绝不退缩的精神,那种将国家和人民的利益置于首位的信仰,至今仍在激励着新一代的中国军人,在新的历史时期继续守护着祖国的边疆。

这些面对苏军镜头的解放军边防战士,用他们的从容与坚毅,在历史的胶片上留下了最动人的影像。他们是真正的英雄,是值得我们永远铭记的“最可爱的人”。

评论列表