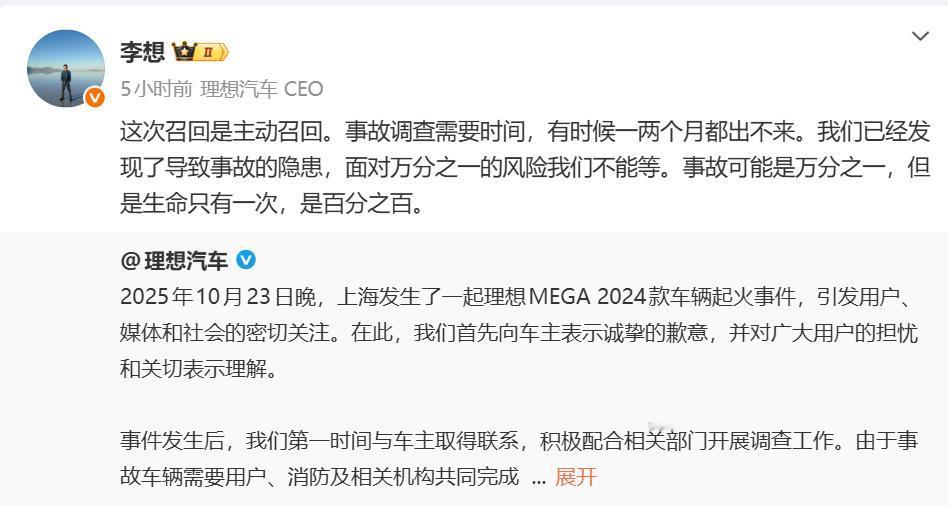

2025年10月31日,理想汽车创始人李想在社交平台发了一条简短却沉甸甸的声明:

“这次召回是主动召回。事故调查需要时间,有时候一两个月都出不来。

我们已经发现了导致事故的隐患,面对万分之一的风险我们不能等。事故可能是万分之一,但是生命只有一次,是百分之百。”

这句话很快被各大媒体转发,也迅速登上热搜。

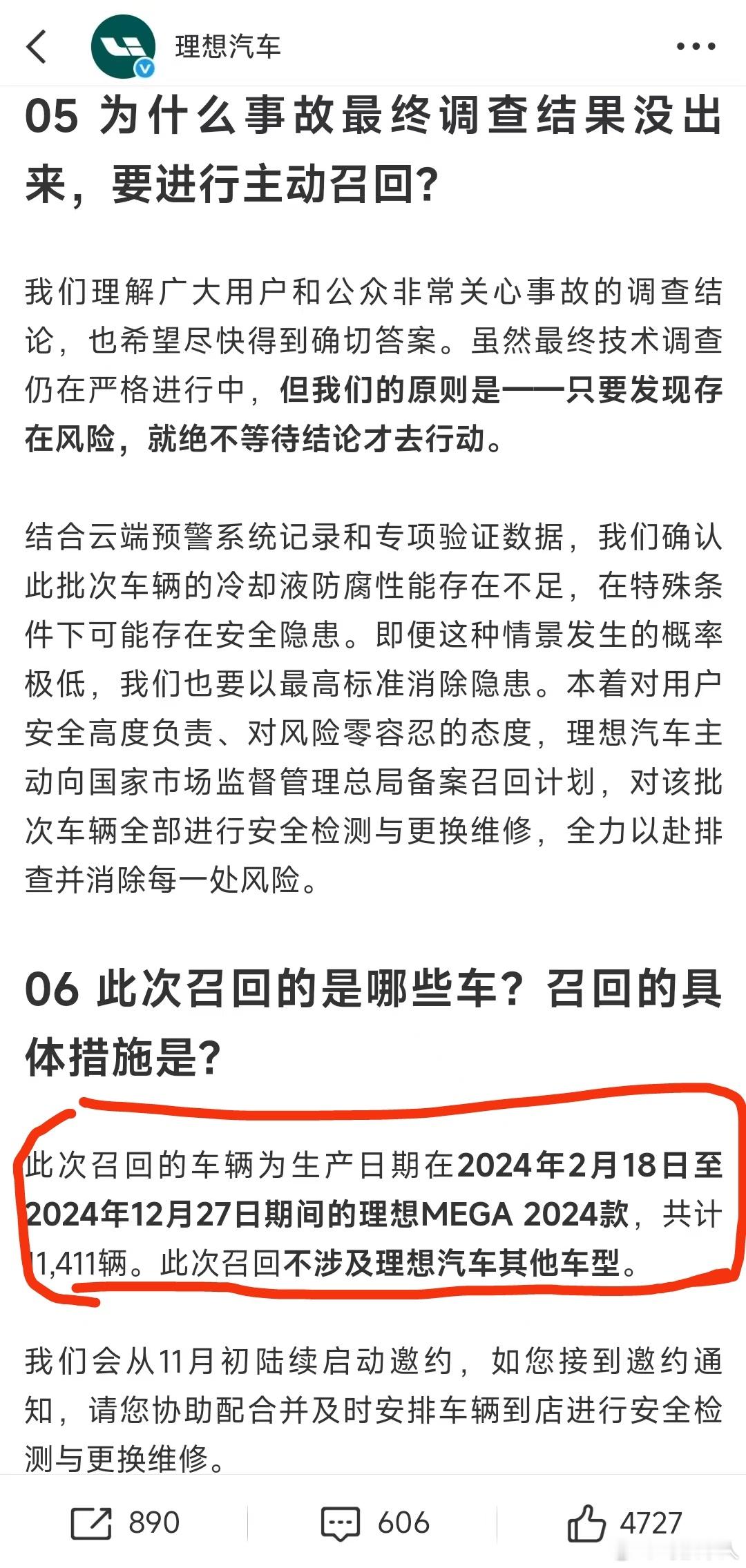

与此同时,理想汽车正式向国家市场监督管理总局备案,宣布自11月7日起,召回2024年2月18日至12月27日期间生产的理想MEGA 2024款汽车,共计11411辆。

召回原因,是该批次车辆所用冷却液防腐性能不足,在特定条件下可能导致冷却系统铝板腐蚀、渗漏,极端情况下可能引发动力电池热失控,存在安全隐患。

这起召回,源于10月23日晚上海一辆理想MEGA在正常行驶中突然起火的事件。

从网络流传的视频看,车辆在短短十秒内就被大火吞噬,所幸车上两人及时逃生,未造成人员伤亡。

但这件事像一块石头砸进平静的湖面,激起层层涟漪,不只是理想MEGA车主人心惶惶,整个新能源汽车行业也被推到了聚光灯下。

很多人问:一辆售价55万以上的高端纯电MPV,怎么会在冷却液这种“基础件”上出问题?

更关键的是,既然系统早在起火前4小时就发出预警,为什么没能阻止悲剧发生?

要回答这些问题,得先理解电动车的冷却系统到底有多重要。

对燃油车来说,冷却系统主要是给发动机降温;

但对电动车而言,冷却系统不仅要给电机、电控降温,更重要的是给动力电池“保驾护航”。

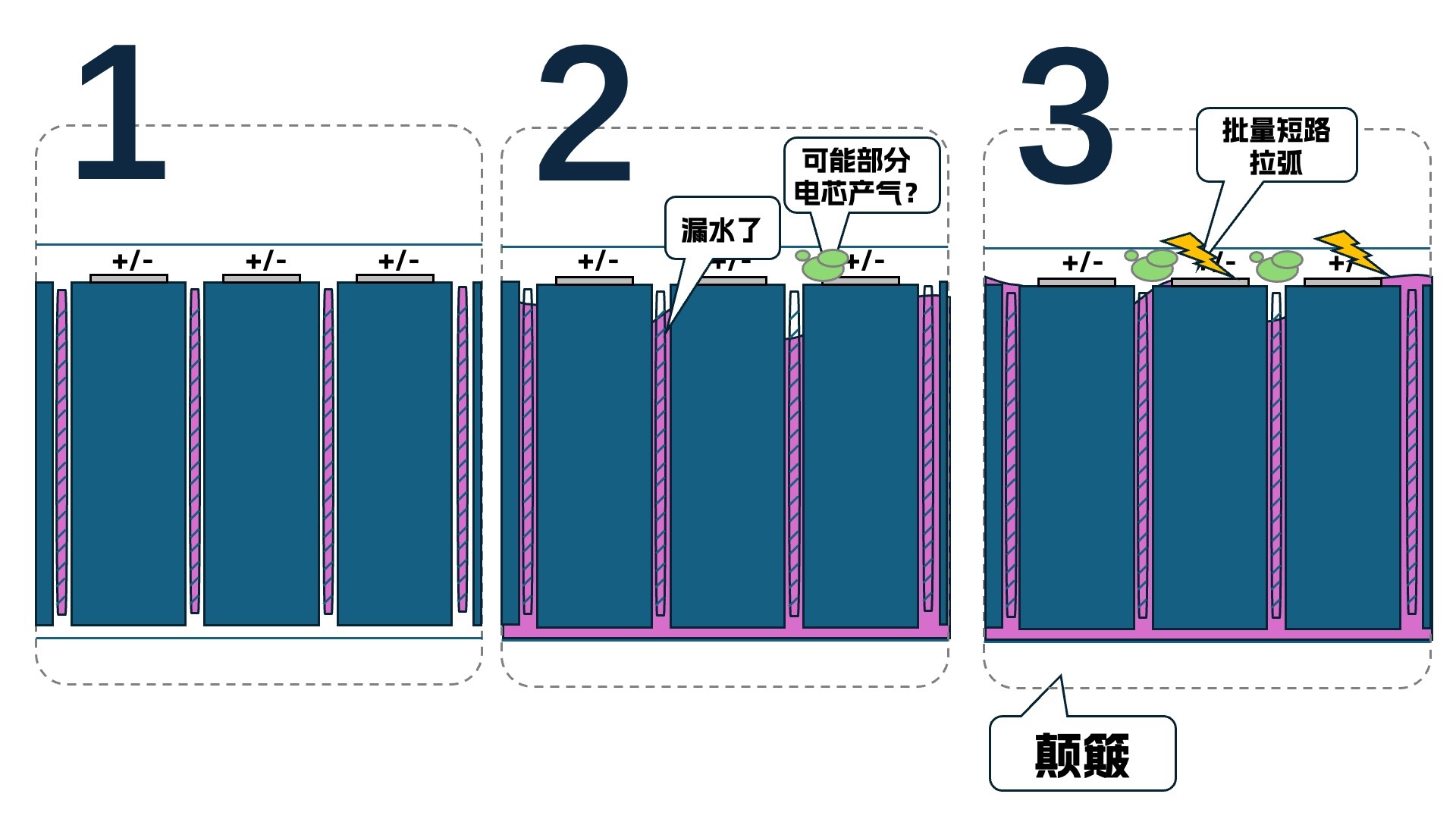

电池在充放电过程中会产生大量热量,如果温度控制不好,轻则影响续航和寿命,重则可能引发热失控,也就是我们常说的“自燃”。

而冷却液,就是这套系统里的“血液”。

它不仅要导热,还要防腐、防冻、防垢。

尤其在电动车里,冷却回路中大量使用铝合金部件,一旦冷却液防腐性能不达标,时间一长,铝板就会被腐蚀穿孔,冷却液泄漏,电池失去温控保护,风险随之而来。

理想这次的问题,就出在这里。

不是电芯本身有缺陷,也不是电池设计有问题,而是本该默默无闻、稳定运行的冷却液,成了隐患的源头。

更值得深思的是,理想其实早就“知道”。

根据官方后续披露,在上海那辆车起火前约4小时,云端预警系统已经捕捉到异常信号,并通过400客服和车机Ecall联系了车主。

但因为此前从未发生过“非碰撞起火”的先例,工作人员判断风险不高,仅做了常规提醒,没有强制建议车主立即停车或安排拖车救援。

结果,几个小时后,车辆在行驶中爆燃。

这件事暴露的,不是技术不行,而是应急机制的短板。

预警系统再先进,如果后续响应跟不上,也只是“纸上谈兵”。

就像家里装了烟雾报警器,但如果听到警报后没人去查看、没人采取行动,火灾照样会发生。

李想那句“面对万分之一的风险我们不能等”,听起来很动人,但背后其实是血的教训。

理想汽车自己也承认:“这起事故为我们敲响了警钟,也暴露出我们在面对未有先例的小概率风险场景时,预判还不到位,应对不够果敢。”

这话很诚恳,但也让人不禁想问:为什么非要等到火烧起来了,才意识到“果敢”的重要性?

当然,理想这次的处理,比起某些车企“拖到被强制召回”或“死不认账”的做法,已经算有担当了。

他们没有等事故调查最终结论出炉,就主动启动召回;

不仅免费更换冷却液,还连动力电池和前电机控制器一并换新;

更把相关部件的质保从8年16万公里延长到10年20万公里,且延保权益可随车转移。

这些措施,对车主来说是实打实的保障。

尤其是延保部分,相当于给未来的潜在风险买了份“保险”,也让二手车主不至于因为召回事件而大幅贬值。

但问题的根源,或许不在召回本身,而在产品开发和品控流程。

理想MEGA是理想汽车首款纯电车型,定位高端,定价55.98万元起,承载着品牌向上突破的重任。

然而,这样一款旗舰产品,却在冷却液这种基础材料上栽了跟头,难免让人怀疑:

是不是为了赶上市节奏,压缩了测试周期?

是不是在供应链管理上过于追求成本效率,忽略了长期可靠性?

业内有声音猜测,可能是为了控制成本,选用了防腐性能稍弱但价格更低的冷却液配方。

虽然没有实锤,但结合近年来新势力车企普遍面临的交付压力和盈利焦虑,这种可能性并非空穴来风。

更值得警惕的是,类似的问题,在新能源汽车行业并非孤例。

过去几年,从电池包密封不良到线束布置不合理,从软件逻辑缺陷到热管理系统设计漏洞,不少“高科技”电动车,恰恰是在最不起眼的细节上翻了车。

消费者买电动车,最看重的从来不是屏幕有多大、语音助手多聪明,而是“能不能安全地把我从A点送到B点”。

再炫酷的智能座舱,也抵不过一次失控的自燃带来的心理阴影。

理想这次召回,表面上是一次产品缺陷的修正,实则是一次对行业逻辑的拷问:

在追求智能化、电动化、快速迭代的同时,我们是否忽略了汽车作为交通工具最根本的属性:

安全。

安全不是口号,也不是危机公关时的漂亮话,而是贯穿研发、生产、测试、售后每一个环节的底线思维。

它要求车企在每一个螺丝、每一滴冷却液、每一段代码上都保持敬畏。

李想说“生命只有一次”,这句话没错。

但真正体现这句话分量的,不是事故发生后的道歉和召回,而是事故发生前的每一次严谨测试、每一次风险评估、每一次对“小概率事件”的认真对待。

值得肯定的是,理想这次没有甩锅给车主,没有拿“电池磕碰”“私自改装”当借口,而是直面问题,主动担责。

车主发布的律师函也证实,网上流传的“车主没去修车”“电池有问题”等说法纯属谣言。

这种坦诚,至少赢得了部分用户的信任。

但信任是脆弱的,重建比摧毁难得多。

MEGA作为理想冲击高端市场的关键一子,此次事件对其品牌形象的打击不可谓不大。

股价连续下跌、社交媒体质疑声不断、潜在买家观望情绪加重……

这些都是实实在在的代价。

对理想而言,接下来的考验,不仅是如何高效完成11411辆车的召回,更是如何重建用户对产品安全的信心。

而对整个行业来说,MEGA事件是一个提醒:

新能源车的竞争,早已过了“堆配置、讲故事”的阶段,真正比拼的,是基本功:

品控、可靠性、应急响应、用户关怀。

技术可以追赶,营销可以包装,但安全一旦失守,再华丽的叙事也会崩塌。

回到李想那句话:“事故可能是万分之一,但是生命只有一次。”

这句话之所以打动人心,是因为它说出了一个朴素而深刻的道理:

在安全面前,任何概率都是虚的,只有结果是实的。

希望这次召回,不只是理想的一次“止损”,更能成为整个行业的一次“自省”。

毕竟,电动车的路还很长,只有把地基打牢,才能走得更远。

评论列表