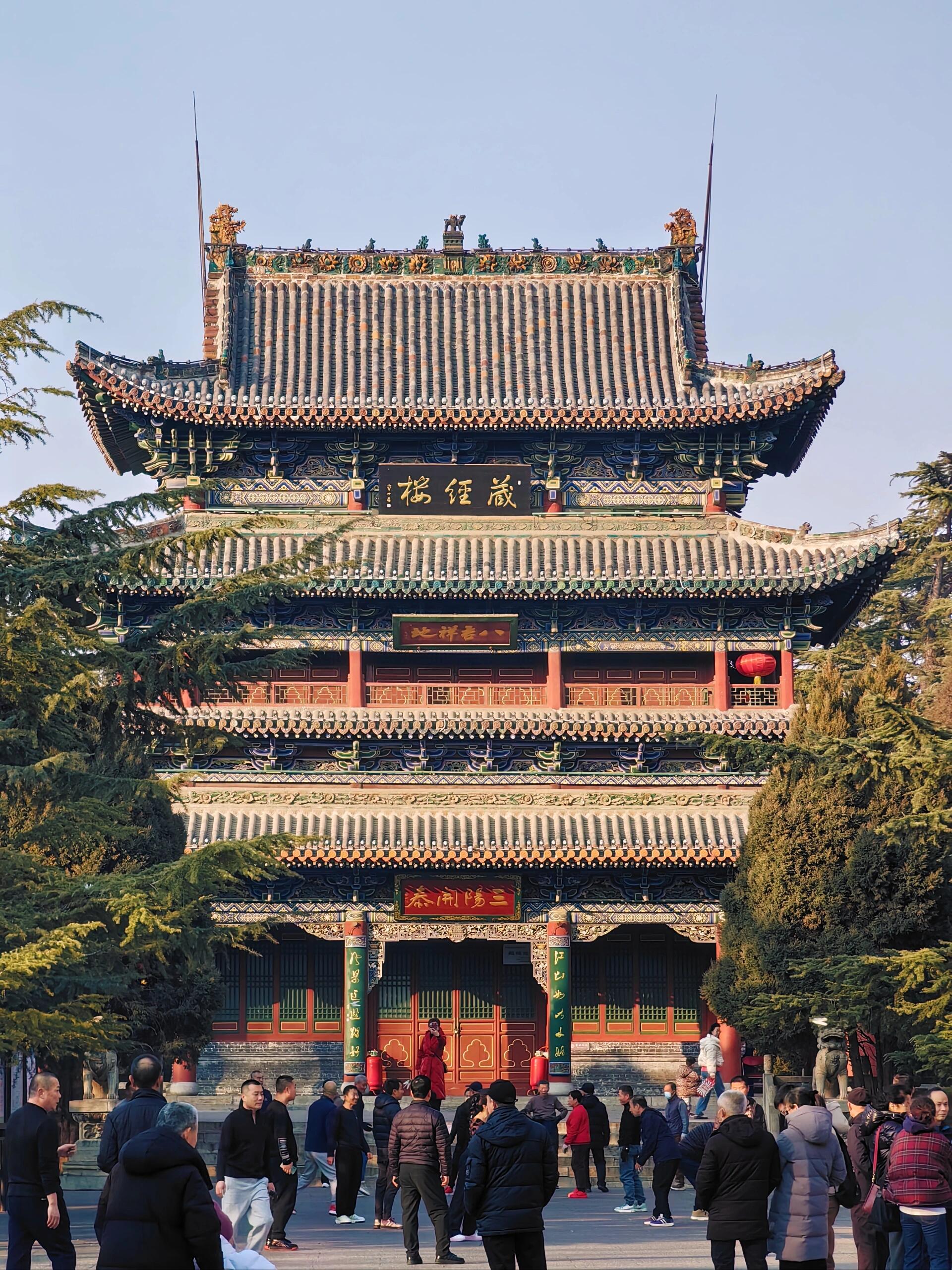

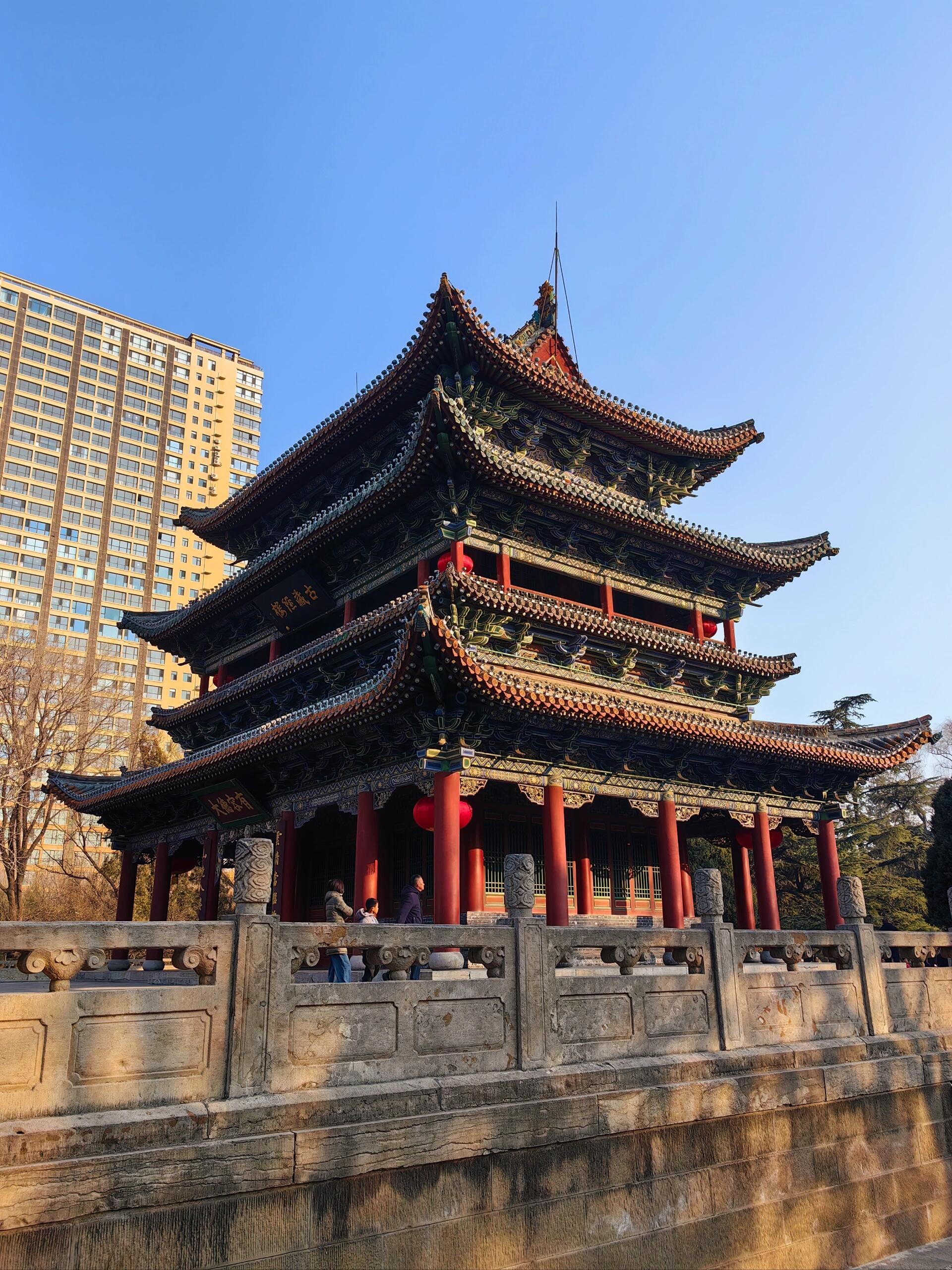

迎泽大街的车水马龙中,迎泽公园的绿荫深处,一座重檐歇山顶的古楼静静矗立。红墙灰瓦与现代摩天楼隔湖相望,檐角的铜铃在雾霾中轻响——这便是太原人口中的"藏经楼"。很少有人知道,这座看似寻常的古建,实则是从百公里外的太谷县"搬"来的"异乡客",其背后藏着一部跨越八个世纪的建筑迁徙史。

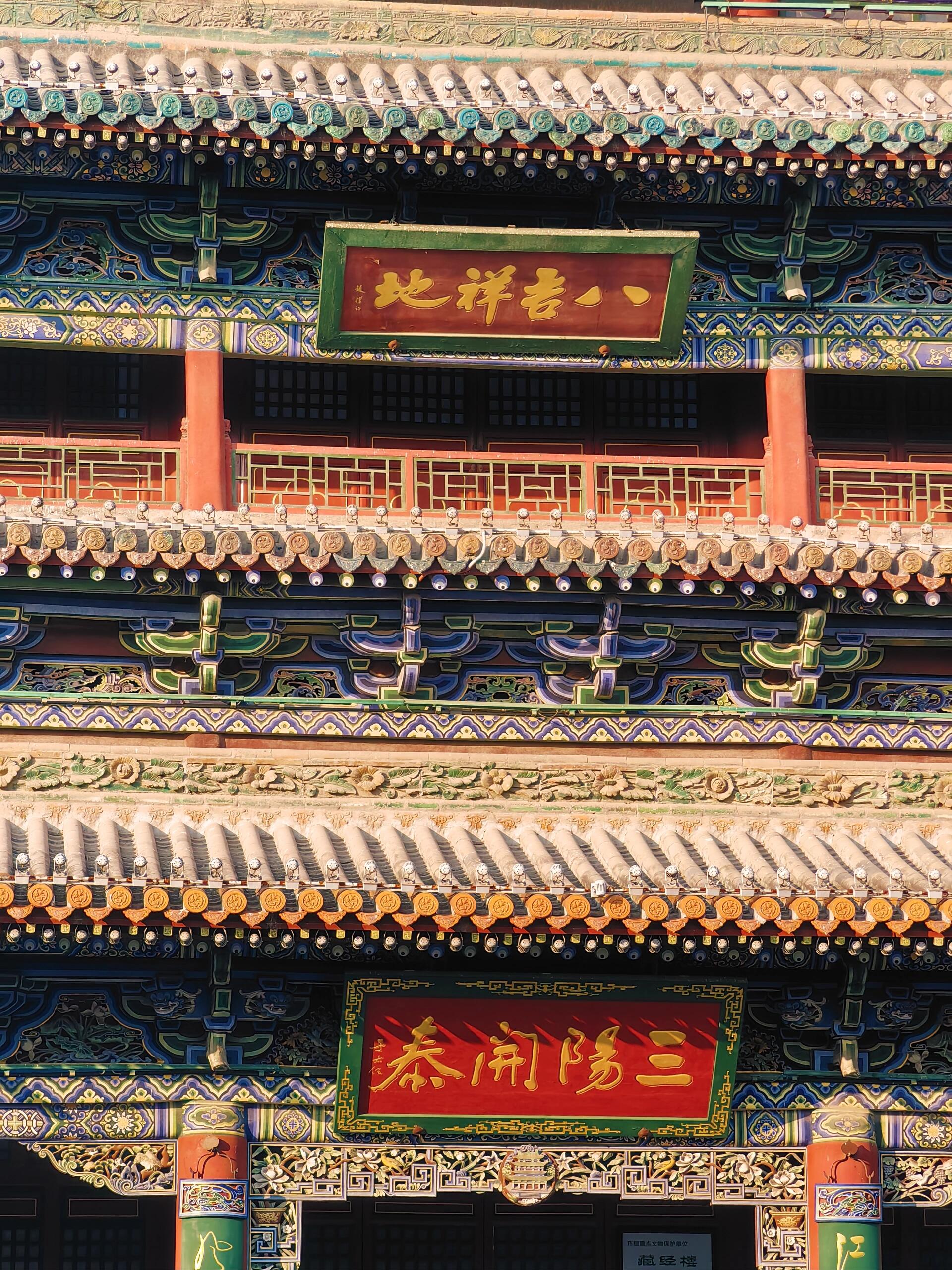

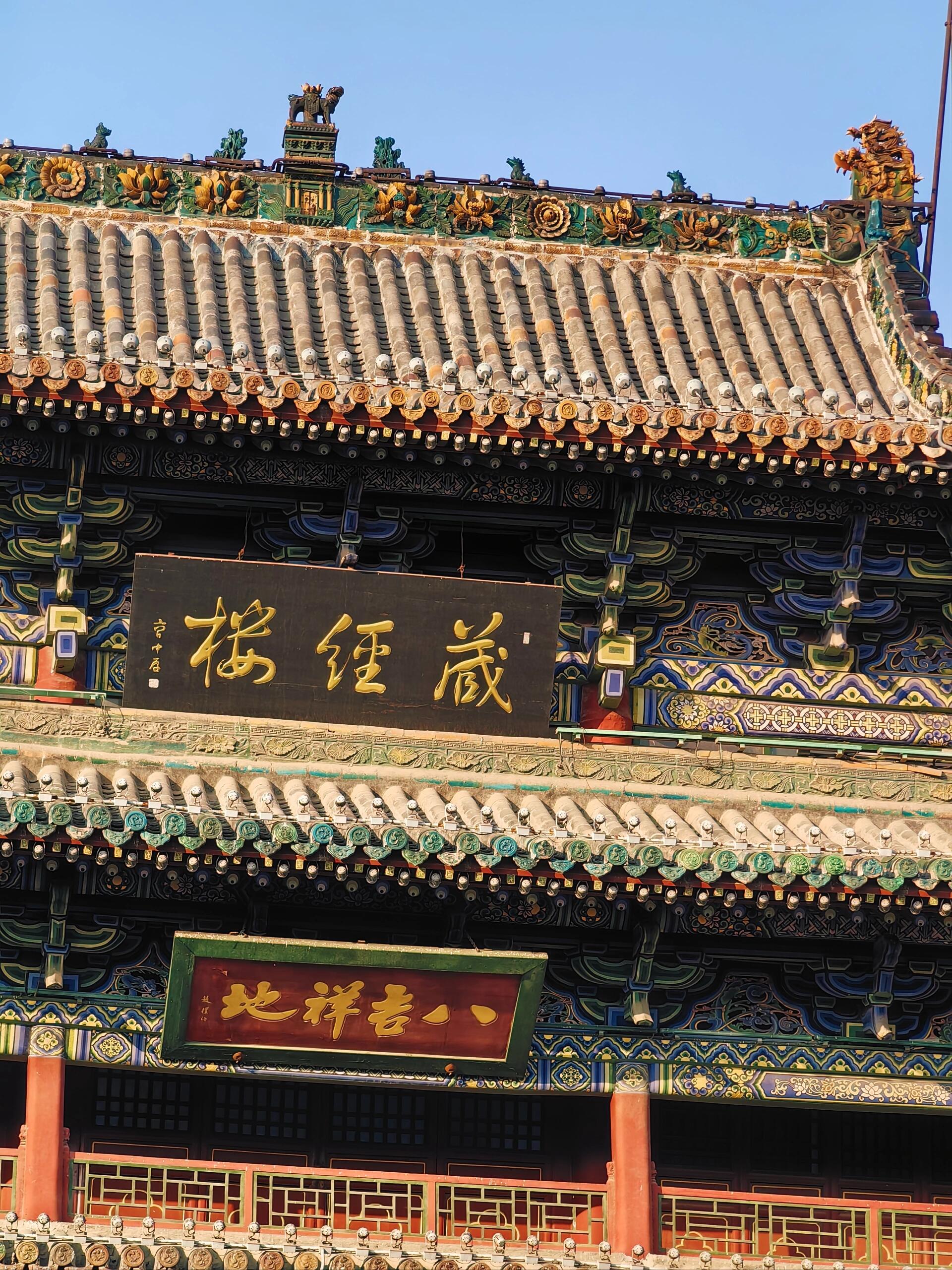

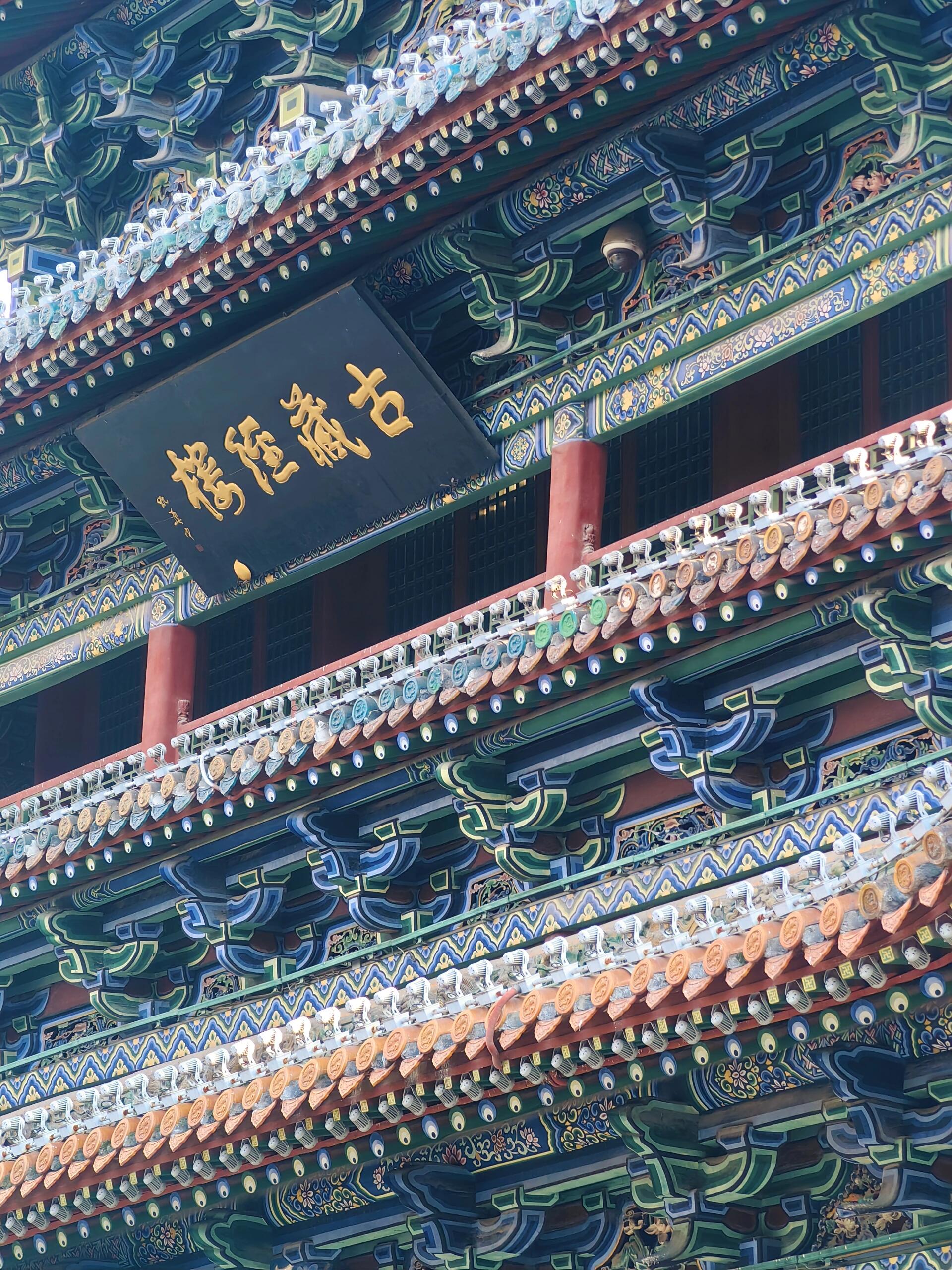

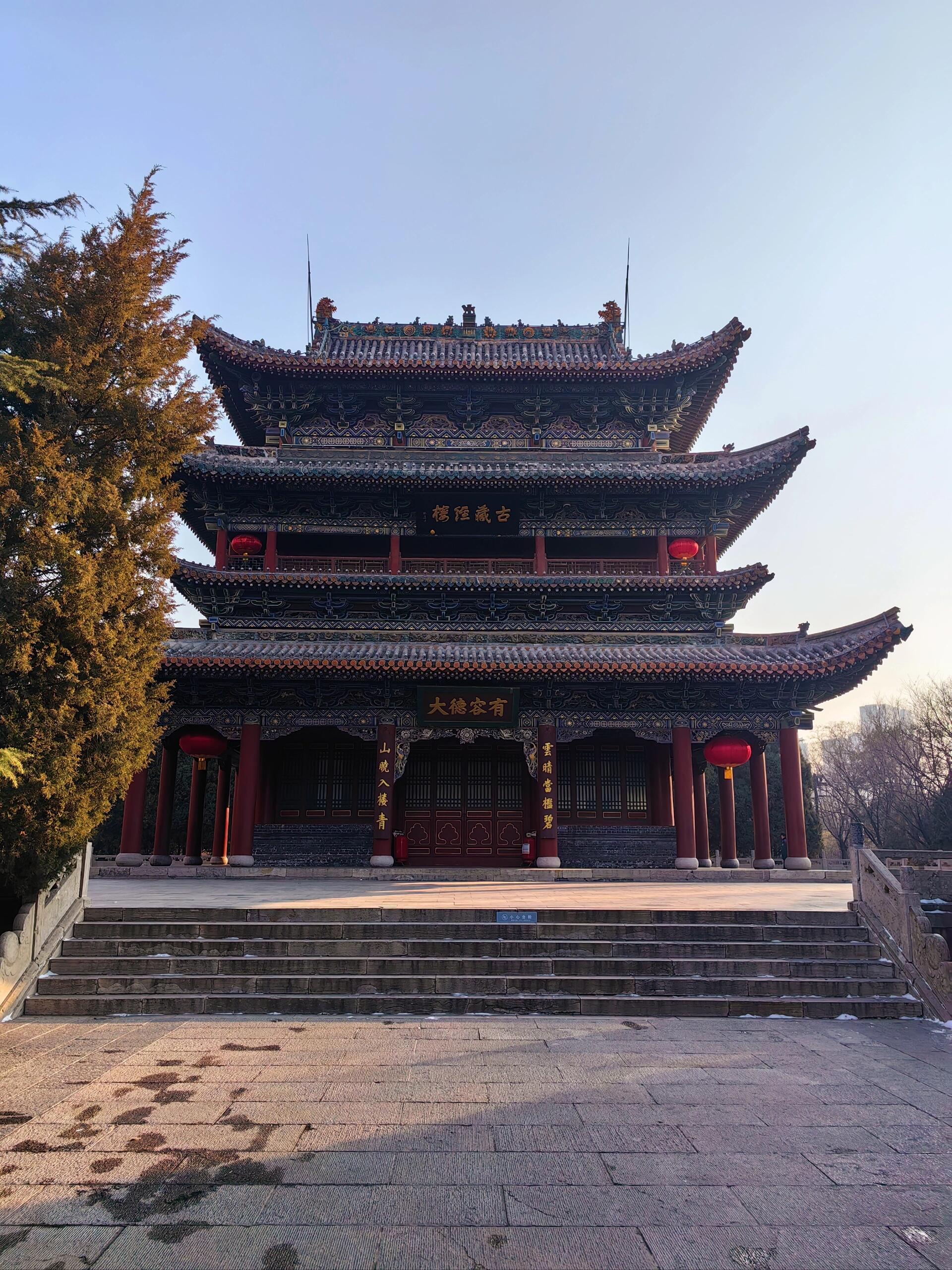

故事要从1185年的金朝说起。太谷县城东的凤凰山下,资福寺在晨钟暮鼓中迎来藏经楼的落成。据《太谷县志》记载,这座楼阁专为供奉佛经而建,采用金代典型的"重楼式"形制:底层开阔以藏经,二层设佛龛以供佛事,上下两层皆施重檐,形成"两层四檐"的独特外观。工匠在平座斗拱间巧妙设计通风口,既能防潮防虫,又让穿堂风在楼内形成自然环流,这种"建筑空调系统"在800年前堪称黑科技。元代时,藏经楼迎来第一次大规模修缮。匠人在底层增建回廊,将原来的六角形平面改为正方形,又在二层檐下加筑"垂花柱",木雕莲花垂头栩栩如生。此时的资福寺形成"三楼并列"格局:藏经楼居中,左右钟鼓楼对称而立,晨钟暮鼓声可传十里,成为太谷一带的宗教中心。明万历年间,僧人在楼内增设转轮藏,直径三米的木质经架可存放佛经万卷,信众推动一圈便算诵经一遍,这种省力的礼佛方式让藏经楼香火更盛。

时光流转至1952年,新中国的城市建设浪潮席卷山西。太谷资福寺因年久失修濒临坍塌,藏经楼的四根金柱已出现严重虫蛀,墙壁开裂处用几十根椽木勉强支撑。此时恰逢太原迎泽公园开始筹建,规划者决定将这座濒危古建整体迁移,为新生的城市公园注入历史底蕴。这场跨越百公里的"古建搬家"堪称壮举。1958年,30余位老工匠带着传统"拆房不拆瓦"的技艺来到太谷。他们先给每一块构件编号:斗拱按"品"字形标注位置,瓦片按阴阳面做好标记,甚至连木梁上的清代彩绘都用宣纸拓印保存。拆解后的2000余件构件用草绳包裹,由12辆解放牌卡车缓缓运往太原。在迎泽公园的施工现场,工匠们像拼巨型积木般复原古楼:地基采用"三七灰土"分层夯筑,与太谷原址的地质条件精确匹配;二层檐角的起翘角度严格按照《营造法式》计算,误差不超过两毫米。

1960年中秋,藏经楼在迎泽公园重新落成。当最后一片筒瓦盖上屋脊时,参与迁建的老匠人们发现,历经两年迁徙的古楼竟比在太谷时多了份庄重——新址地势高出原址12米,登楼远眺可将太原西城尽收眼底,这种"借景入城"的设计,无意间让古建与现代城市产生了奇妙对话。

如今细观藏经楼,仍能从细节中破译历代工匠的智慧。底层檐下的七铺作斗拱是金代原物,拱眼壁上的"双凤衔枝"彩绘虽已褪色,仍可辨羽毛的渐变晕染技法;二层平座的栏杆采用元代"寻杖绞角造"工艺,每根望柱顶端都雕有含苞莲花,这种将实用功能与装饰艺术结合的手法,比欧洲文艺复兴时期的建筑早了三百年。最妙处当属屋顶的"十字脊"设计。两条垂脊与四条戗脊交汇成井字形,正脊两端的吻兽采用"龙首鱼尾"造型,既符合北方建筑的雄浑风格,又暗含"如鱼得水"的风水寓意。1997年修缮时,工匠在正脊内部发现一个铅盒,内藏元代僧人抄写的《金刚经》残页与宋代铜钱,这种"镇脊"习俗为研究古代建筑仪式提供了实物佐证。

与梁思成《中国建筑史》中的插图对比,藏经楼的外观几乎未有大变,唯有底层回廊的门窗经历了明清两代改造:清代的格子窗棂上,隐约可见"卍"字纹与蝙蝠图案,取"万福万寿"之意;上世纪80年代维修时,为增强采光更换的玻璃门窗,则留下了鲜明的时代印记。这种不同时期的建筑元素层层叠加,让藏经楼成为一部立体的中国古代建筑史教科书。

在太原人心中,藏经楼不仅是座古建筑,更是城市记忆的容器。1960年代,它是市民心中的"最高建筑",登楼远眺曾是太原人最时髦的周末活动;1980年代,楼前的空地成为最早的"相亲角",父母们在斗拱下交换子女照片的场景,成为一代人的集体记忆;2000年后,藏经楼被辟为"太原古建筑艺术展",楼内陈列的历代建筑构件中,有一块来自明代晋王府的琉璃砖,其烧制工艺与海会寺如来塔如出一辙,默默诉说着三晋大地的建筑传承。2019年,迎泽公园启动"古建光影秀",当投影灯光勾勒出藏经楼的斗拱轮廓时,奇妙的一幕发生了:现代LED光源穿透清代窗棂,在地面投射出金代斗拱的影子。这种跨越八个世纪的光影对话,恰如藏经楼本身的命运——从深山古寺的藏经秘阁,到城市公园的文化地标,它始终在时代浪潮中寻找着自己的位置。

带上《营造法式》图解手册,实测藏经楼的"举折之制":从台基到正脊高18.6米,其中底层占三分之一,二层占三分之二,符合宋代"三分法"构图原则;斗拱的"材份"实测为10厘米,属于《法式》规定的"五等材",印证了金代建筑对宋制的继承。注意观察二层平座的"普柏枋",其出头处刻有"霸王拳"纹样,这种北方特有的粗犷风格,与南方建筑的"蝉肚枋"形成鲜明对比。

走访藏经楼的"前世今生":先到太谷资福寺旧址,如今虽只剩断壁残垣,仍可从础石的莲花纹雕刻想象当年盛景;再到太原南宫古玩市场,寻找老照片摊位上1960年藏经楼落成时的黑白影像;最后到柳巷钟楼街,在"老鼠窟元宵"老店听老板讲述,当年迁建古楼时,工人们用独轮车推土填湖的热闹场景。

站在藏经楼的二层回廊,看迎泽大街的车流如银河奔涌,听檐角铜铃与地铁报站声交织。这座会"搬家"的古楼,用八百年光阴证明:真正的建筑遗产从不惧怕时光流转,当它学会在现代文明中找到自己的呼吸节奏,便能成为连接过去与未来的永恒坐标。下次路过迎泽公园,不妨拾级而上,在斗拱交错的光影里,触摸一段关于迁徙、重生与坚守的城市传奇。