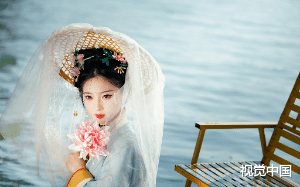

我万万没想到,明明替心上人以使臣身份出使敌国的我,竟是被送去当妾。

我是太后的亲侄女,与陛下青梅竹马两小无猜,是皇后的不二人选,是未来王朝最尊贵的女人。

日子岁月静好,婚期渐定,只待我及笄之后,便可入主中宫。

只是我的竹马沈贡熙近日寝食难安,一问才知,敌国蠢蠢欲动,可他刚登基为帝根基不稳,朝中无人可用,这令他十分头疼。

我想帮帮他,我自小便按皇后培养,饱读诗书纵览经纶,于是自请出使敌国谈和。

沈贡熙万般不舍,却知这是最好的办法,他说待我出使归来,必为我办一场大大的庆生宴,之后我们便成婚。

于是我女扮男装带着浩浩荡荡的使臣队伍,出发前往草原。

随行的还有礼部尚书杜大人,他年过半百。

虽然我总觉得他看我的眼神有些异样,但他对我还算照顾。

想必也不敢不照顾,毕竟我是未来的皇后,我是君,他是臣。

可是一切的一切都在那一天晚上改变了。

离京第三夜半夜,杜大人摸进我的营帐。

我以上位者的姿态压迫于他,却不想他说,你以为你还是那个金尊玉贵的大小姐吗?

这话令我一惊,我若不是,那我又该是什么?

我毕竟是个养尊处优养在深闺的小姐,面对此种情况,能套话已是能力之至,力量上我是万万比不上一个成年男性的。

在他上手脱我衣服时,我摸到了床边的烛台,当时没有想那么多,拿起烛台便往他的头上砸,不知砸了多少次后,他终于失去了声音,也失去了呼吸。

看着面前的尸体,汩汩地流着红色的血液,我害怕极了,蜷缩在床角,不知为何会发生这样的事情。

这动静必然惊动了值守的士兵。

那士兵进来后,反而没有过多的震惊,倒似乎是在惊讶于我竟然能击杀杜大人。

不对劲,太不对劲了。

莫非杜大人早有谋逆之心?

那些士兵清理了尸体后,向我道了个歉,之后便离开了,我自己一个人坐在营帐里,不敢再睡,独守到天明。

第二日一早,继续赶路,按理来说,杜大人作为朝廷官员,纵使是我这等身份杀了他,也应当理论理论,究竟是我受的委屈更多,还是他的命更冤?

可是就没有人提起这件事情,仿佛这个人从来没有过,昨晚的这件事也从来没发生过。

实在是诡异。

之后整个使臣队伍按部就班,按照固定的路线前进,但我总觉得死气沉沉。

我愈发觉得事情并不像是一开始想象的那样。

我的第一想法便是回京。

我找了借口,比如不舒服,比如头晕,但都被领队驳回了。

随着离京越来越远,我发现自己的地位越来越低,从一开始的杜大人事件,再到如今连一个小士兵都敢与我顶嘴。

我用了迷香,决定一探究竟,在某日夜里用迷香迷晕了领队,撬开了那盛装着圣旨的黄金匣子。

一开始我便奇怪为何这匣子不在我这里放着,反而要领队保管,难道是沈贡熙信不过我?

之后,我便发现了那封我那皇帝竹马沈贡熙的亲笔手书。

2

那字我再熟悉不过,从教导先生教他第一个字开始,我就陪在他身边了。

可那手书上的话,却是我完全陌生的口吻,上面写道,“顾家嫡女知念为朕表妹,倾国倾城,端庄娴雅,可和亲草原,延绵子嗣,永结同好。”

我想不相信,可我再不相信,这白纸黑字也不容我不信。

草原王如今年过半百,妻妾成群,孩子成堆,别说太后侄女,就说一般尚书之女,也不会一声不吭被送到敌国当妾。

毕竟两国一旦交战,和亲之女必以血祭旗。

我万万没想到,我的心上人,会亲手将我拽入泥潭。

我将手书放回原位,失魂落魄地回到营帐,强迫自己冷静下来,先想想前因后果。

沈贡熙这样做,摆明了从未想过让我当皇后,也摆明了要与太后,与他的母族翻脸。

也就是说,狡兔死,走狗烹,他开始削权揽政。

对于一个皇帝来说,将权力牢牢握在手心里是对的,只是他怎么能,怎么能这样对待忠心为国的我的父亲,怎么能这样对待对他一心一意的我?

冷静下来后,我想,就算沈贡熙想这么做,他的母族树大根深,也不是他一朝一夕可以撼动的,等到京中有人意识到出使实则和亲的阴谋,父亲一定会来救我。

接下来,我只要保住自己的小命就可以。

只是我当时没有想到的是,我顾家在我离京那日便已被抄家灭门,不复存在。

我每日没有食不下咽,寝不入眠,反而吃的越来越多,越来越好,总是想要失眠,也努力抑制自己悲观的情绪。

只有保持自己的健康平安,才能有接下来的置死地而后生。

可随着使臣的队伍越来越接近草原的中心卡尔达。

我的心也越来越忐忑。

因为我并不知道面对一个和亲的被自己国家放弃的女子,草原会留下折辱,还是会当场砍杀?

又过几日,刚进草原,便见到浩浩荡荡的人前来迎接。

幸好他们没有当场撕破脸,我松了一口气,接着穿了男装,装着不知道的样子,下了马车。

草原那边的人仿佛早就知道,使臣队伍的领队递上皇帝亲笔手书,那边为首的人轻蔑的看了我一眼。

接着,他打开匣子准备宣读沈贡熙写的旨意。

我盯着那人,看到他身上草原王帐的标志,这才想明白他究竟是什么人。

原来这人是草原王的大儿子,比我年龄还大,看着即将当他继母的女人自然不会太友善。

他一字一句的将那旨意宣读出来,我以手掩心装作震惊,喊到:“我是来出使草原的!不是来和亲的!肯定是哪里出现了错误!”

大王子冷笑一声,“错误?那你是谁?”他像是拿着逗猫棒在逗猫。

“我是来和谈的使臣。”

“使臣?那你是男人?”

“这么明显您还看不出来吗?”

他似是失去了耐心,“别装了,顾家大小姐!”

接着,他又皱了皱眉,冷笑道,“当然,现在顾家没了,你什么都不是了。”

我努力分析他这句话中的每一个字,他说,顾家没了。

我的大脑拒绝接受这个消息,忽然一片眩晕,接着我的眼前一片黑暗。

3

醒来之后,我发现我已躺在了金丝绸缎上,身着湖蓝色女装长裙。

我的眼睛边上还有着未擦干的泪痕,我反复想着昏倒前他们说的那句话。

沈贡熙竟然如此之狠!丝毫不顾念情分!

我是我家的独苗,这辈人里除了我应当再无生还机会,事到如今,流泪已是无用,我当想着如何保全性命,如何有朝一日血债血偿!

既然如此,和亲便和亲,就算将那五十来岁的老头熬死,我也不过二十芳华,最重要的是要拿下草原的权利为我所用。

忽然我听到门口有人声,我擦干泪痕,继续装睡。

那人进来后径直走到床边,接着却没有下一步的动作。

我能感觉到他的目光聚焦在我的身上,我被盯的有些慌,背后渗出了丝丝冷汗。

接着我听到他说,“别装了,我知道你醒了。”

听到他这么说,我想他应该是在诈我,我依旧紧闭着眼睛。

下一秒,他的手便伸向了我的脸。

我感觉到他的手冰冰冷冷,滑滑腻腻,像是某种冷血动物的皮肤,我不禁打了个寒颤,再也装不下去,我缓慢地睁开双眼,装作刚刚醒来的样子,睡眼惺忪。

我看到来人正是当时宣读圣旨的大王子,我忙起身说了声“王子安康。”

他像冷血动物一样冷漠地注视着我的一举一动。

之后冷漠地笑了,“别装了,你现在很害怕,你觉得我会杀了你?”

我摇摇头,“王子不会这么做的。”

“为什么?”

“纵使我娘家已被灭门,可我也是前来和亲的人,你若是杀了我,我们两国战争一触即发,想想大王子也不愿意在这个时节再大动干戈吧?”

“你倒是很聪明,”他掐住我的脸,“我在想,若是你留在我身边,倒也不错。”

我的脸被他掐着,十分不适,“如果我没记错,我应当嫁的是草原王吧?”

“你想嫁我父王?他五十多了,又能给你什么呢?是孩子?还是宠爱?”

接下来,他的手从我的脸划到了我的肩膀上,接着毫不怜香惜玉的一把拽下了我的衣衫。

突如其来的惊吓让我失声尖叫。

“王子,你是疯了吗?就算你要让我做你的人,也应当先行成婚礼,岂能如此不成体统?”我企图循循善诱,讲讲道理,让他停下。

可他没有丝毫停手的意思,“你以为这里还是中原吗?更何况,”他的脸贴近我的耳朵,“就算我在这里强要了你,谁又能说什么呢?你以为父王会因此罚我?”

我绝望地发现他说的没有任何错误,草原王不会因为一个外来和亲没有倚仗的女子与自己如今羽翼最丰满的儿子硬碰硬。

我的大脑完全控制不住,我的嘴只能一直说“救命”这两个字。

无人前来。

我的衣衫尽数被撕碎,只剩一层中衣,

我张牙舞爪却丝毫不能奈何眼前的人,我无助极了。

突然门被踹了开,夜晚的冷风吹了进来,一个人奔了进来,一把便拉开了正要剥开我中衣的大王子。

没了身上的压制,我终于可以呼吸新鲜空气。

只听大王子尖声问道,“都护!你是疯了吗?”

“臣不疯,是王子疯了!”

“你竟胆敢阻挠我的好事?我必须将此事告知父王,判你一个不敬皇室的罪名!”

“您尽管去告状,你不想想是谁授予我来的?”

大王子一愣,“是,父王?”

大王子反应过来后,便极不情愿地起身出了门。

4

在他们二人争执期间,我以最快的速度穿好了我的衣服。

来人虽然救了我,但不知他是否还有什么其他的目的,我也不知他究竟是哪一方的人物。草原势力错综复杂,我初来乍到,实在是不熟悉,还是小心为上。

当王子离开后,我朝这位救了我的人行了个礼,“感谢公子救命之恩。”

我能感觉到那个人正在上下打量我,可是没有对我的道谢做出回应,我不禁好奇的抬头看他。

来人并不像是草原人一般长得如此粗犷,倒像是中原人,我仿佛还在哪里见过,只是一瞬间我就将这个念头压了下去,真是想家想疯了,草原王庭哪有什么中原人?

我低下了头去,忽然那人说,“阿念,你不记得我了?”

我懵懵懂懂抬起头看他,“我应该记得吗?”

“你再仔细看看。”

我从他的额头看到他的下巴,清秀的脸庞,确实不是草原人,忽然我注意到了他左眼角有一枚小小的痣。

我的脑海中突然有火花闪现,我曾有一个儿时挚友叫徐御风,他的眼角便有这样的一颗痣。

幼时,我、徐御风与皇帝,也是当时的太子,总在一起玩耍,可是后来,徐父因投敌叛国被判抄家灭族,当时我是不信的,私下里我的父母也不信,只是奈何证据确凿,先帝不得不判。

徐父南征北战戎马一生,到头来却落得如此下场,自是不甘心,他并未认罪,而是计划带着族人一同逃跑。

只可惜,后来传回消息,徐家畏罪潜逃,禁军追赶,半路上,徐家全族不慎掉落悬崖,举家灭亡。世人皆道,天道好轮回,苍天饶过谁。

从我现在的角度想,当时的先帝或许只是畏惧自己昔日好友功高震主罢了,就如同他的儿子现在对我们顾家所作所为一样,他们沈家我现在一个也不相信。

他见我直愣愣的看着他,不禁笑了,“看来你是想起来什么了?”

我震惊道,“怎么可能?徐家不是已经跌落悬崖了吗?”

他面色逐渐凛冽下来,“确实,若不是我父亲舍命护我,只怕我此刻早已是悬崖下的枯骨一具。”

“所以你便投靠了草原?”

“只有这里,才有实力与盛京作对,也只有这里,草原王肯赐我王姓,肯给我一个机会,让我培养自己的羽翼。”

“这可是通敌叛国啊!”

“通敌叛国?阿念,人心难测,现在谁是敌,真的说不清,”他叹了口气,“我听说过你的事了,这对父子使用了同样的招数,灭了你我的家。”

听了他这话我黯然神伤,“只怪我自己遇人不淑,识人不清,才有今日的局面。”

“你,”他顿了顿,“想报仇吗?”

“想,怎么不想?只是你也看到我如今的地位和局面了,草原王妻妾众多,我毫无倚仗,想要获宠,难于登天,大王子最有可能继承草原王的位置,可他为人薄情寡义,视女人如衣物,做他的人,便是那笼中之鸟,成不了大事。”

“此事暂且不论,我想知道,你报仇的心意到底有几分?”

“那可是灭门之仇!”

“可你对沈贡熙确有真情实意,我怕你箭在弦上,却因一时恻隐之心,毁了所有的努力。”

是啊,徐御风知道我自小便喜欢沈贡熙,我的脑海里划过一幕一幕我们幼时的场景,接着,我顾家门楣皆是鲜血的场景又覆盖了这一幕一幕,我不禁打了个寒颤。

徐御风死死盯着我的眼睛,好像想从中找到些我的犹豫,可他并没有找到。

我坚定地看着他的眼睛,坚决地吐出两个字,“不会。”

5

他好像松了一口气,接着又恢复了正常,我还以为自己眼睛花了看错了。

“既然不会,那么你想听一听我的建议吗?”

“你说。”

“做呼延东风的妻子。”

此话一出,我恨不得立刻上手捂住他的嘴,“你疯了?”

“你看我像疯了的样子吗?”

他确实冷静,可我总觉得他在冷静地发疯。

“我要的是权力,你本就不是草原王庭中人,权力再大,也大不过王座上的那个人!”

“可王座上的那个人以及未来坐上王座的人,都有着你不能接受的缺点不是吗?”

我皱了皱眉,“的确如此,可你,本身就自身难保。”

他忽然笑了,“顾知念,你怎么会觉得我自身难保?”

“他们就算不知你的身世背景,也对你都有提防,怎么会重用你,让你手握重兵?”

“草原如今的形势,确实有些复杂,草原王岁数大了,独宠小妾,且那小妾还是善于用蛊的苗族中人,小妾上个月生了个儿子,如今的大王子是先草原王后所生,草原王后去世的早,如今有了竞争对手,大王子恨不得一药药死草原王,你说如今这种形式,草原王还能信得过谁?”

“你是说,草原王如今最相信的人是你?”

“无论是哪朝哪代哪国的帝王都喜欢任用孤臣,我无身世背景,在草原无权无势,又深恨中原,草原王不信得过我,他难道信得过他那左手拿匕首右手拿毒药的大儿子吗?还是能信得过他那尚在襁褓中还抓着拨浪鼓嘴中流口水的小儿子?”

“所以你未来的路呢?就算是孤臣,草原王终有离世的那一天,总要二选一,还是你已经选好了那个还在流口水的小儿子,自己做辅政大臣?”

他的嘴角勾起一抹奇异的微笑,“我哪一个都不想选。”

我想了想他这句话,忽然明白,他要的并不是草原王座旁边的位置,他要的,就是草原王座。

看着我直愣愣的震惊眼神,徐御风换上了那副我再熟悉不过的幼时的狡黠的笑,“怎么样顾家大小姐,我的诱饵还算可口吗?”

“你的胜算有几成?”

“不敢说十成十,但起码有九成。”

“剩下的那一成是什么?”

“东风。”

敢把野心写在名字里的人,不多但也不少,只是我真实见到的只有他一个,“成交!”

徐御风第二日一早便到草原王那里求娶,草原王宠爱的那个小妾当时也在那里,听闻有人求娶前来和亲的中原姑娘,她恨不得替草原王立刻答应,生怕这个姑娘会分走她丈夫的宠,分走她儿子手里那还未定的权。

草原王想必觉得我也是个烫手山芋,同时也想买徐御风的好,于是二话不说便下旨赐婚,只是我总觉得,拿着赐婚圣旨的徐御风特别高兴,像是接到了天上掉下来的馅饼。

从他身上我还看得到小时候的影子,只说我现在不敢相信任何人,沈贡熙便是一个活生生血淋淋的例子,幼时的情分,在权力面前,不过是过眼云烟。

草原王说我们中原人讲究良辰吉日,因此特地找巫师为我们选了黄道吉日,定于一月后大婚。

就这样,我由前来出使的使臣,变成了被屠满门的和亲新娘,再由不受待见的和亲新娘,摇身一变成了草原王庭炙手可热的呼延东风的未婚妻,不知羡煞多少草原闺阁女子。

荣华富贵先不敢想,至少小命保住了。

6

我被安排进了王庭居住,一方面草原王想探一探我是一个什么样的人,另一方面,也是在牵制徐御风。

自我入住王庭起,徐御风便源源不断地将金银珠宝、稀奇吃食送往我的院子,草原人皆道呼延都护被我下了蛊,竟一见钟情如此痴迷于一个女子。

除此之外,徐御风总会进王庭陪我,毕竟是未婚夫妻,草原民风醇厚,无人管我们举止是否过密。

我们有时会一起回忆幼时的快乐时光,有时还会一起骂沈贡熙,徐御风说他幼时就觉得沈贡熙假正经,不喜欢他,看来自己的第六感实在是准,

在我人生中最灰暗的时间段,在这人生地不熟的茫茫草原,不仅他是我的依靠,仿佛我也是他心灵的支柱。