人间六月最美不过,槐序蝉鸣入深巷,月露风轻染花香。

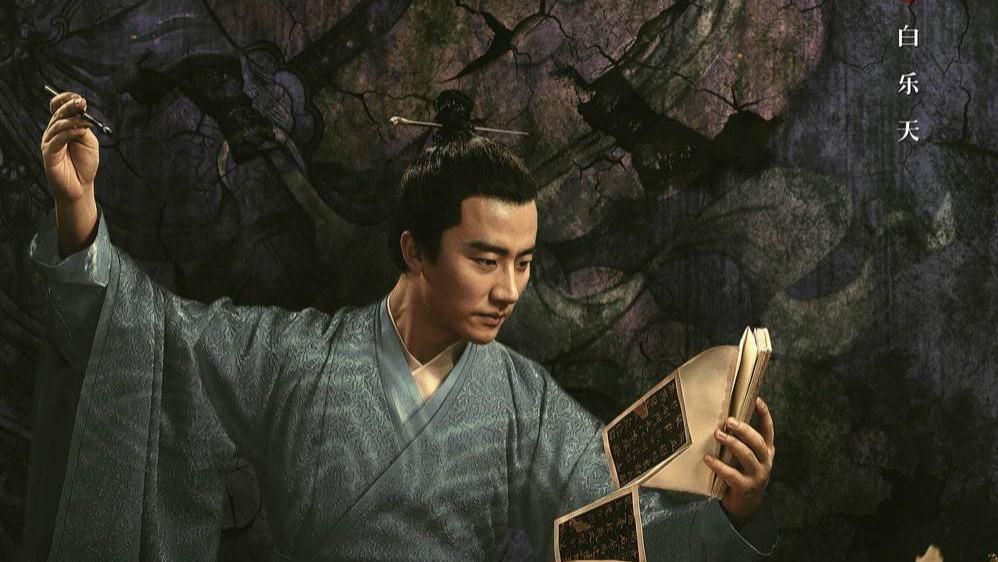

白居易就爱极了这六月的槐荫与蝉鸣,月明与花香。在流光半夏与槐影婆娑里,他多次倾听蝉鸣如诗,诉说流年与思念。

因为蝉鸣对乐天而言,唱响的不只是盛夏,还有浓浓的乡愁与旧情,一起萦绕在绿树荫浓里。

这种情感体验,从小在乡村长大的我深有体会,是知了声声叫着夏天的纯真童年,是夕阳吹角槐花落的悠悠时光。

在年少不知愁滋味时,其实并不认为这些有多么宝贵,只有历尽风波后人才会不断回味。

乐天亦然,宦海沉浮的他会在“蝉发一声时,槐花带两枝”里向好友刘禹锡慨叹岁月不居。

同样阅尽沧桑的刘禹锡也会回赠,“蝉声未发前,已自感流年。一入凄凉耳,如闻断续弦。”

要知道,这可是夏日新蝉第一声,本该清脆悦耳,可在乐天与梦得听来,已有了凄凉之意。

志同道合的两位老友,就这样以诗唱和,共听蝉声,直到“槐花新雨后,柳影欲秋天。听罢无他计,相思又一篇。”

如今六月毕业在即,又是几许年华聚散。不妨跟随乐天走入六月蝉鸣槐香,只将流年轻度。

1

六月初七日,江头蝉始鸣。

石楠深叶里,薄暮两三声。

一催衰鬓色,再动故园情。

西风殊未起,秋思先秋生。

忆昔在东掖,宫槐花下听。

今朝无限思,云树绕湓城。

—唐·白居易《早蝉》

公元815年,白居易因为谏言武元衡遇刺身亡一事,被贬为江州司马。

在谪居江州期间,他听过秋日里肝肠寸断的琵琶曲,也不曾错过夏日江岸的新蝉啼鸣。

那是农历的六月初七,乐天独步江边,突然听到绿树成荫的石楠树丛里传来几声蝉鸣。

当夏蝉初鸣与落日西斜交织在一起,乐天的心里陡然笼上了一层伤感的薄纱,仿佛这蝉鸣在提醒又是春去夏至,而自己已鬓衰人老。

这一“催”可不得了,流光把人抛的无力之感瞬间涌来,而对故乡的绵绵思念也随之泛滥。

秋风未起,秋思先生。乡愁并非只有悲凉的意象才能点燃,蝉鸣奏响的初夏清音亦能兴起。

因为他曾在故乡浓密的槐荫里和东宫芬芳的槐花下多次聆听,那是令人怀念的美好旧时光。

可如今他却被贬谪在千里之外的江州,一时间从繁华走向了荒芜,浓浓的愁思笼罩在云树环绕的九江湓城里。

这云树愁思里,有宦海沉浮的不甘,有富贵如云的落差,只有故乡的蝉声与槐香才能治愈。

悠悠夏日,蝉鸣归心,有些思念就连盛夏的风也吹不掉。

2

荷香清露坠,柳动好风生。

微月初三夜,新蝉第一声。

乍闻愁北客,静听忆东京。

我有竹林宅,别来蝉再鸣。

不知池上月,谁拨小船行。

—唐·白居易《六月三日夜闻蝉》

公元826年,54岁的白居易在苏州刺史任上听到了清凉夏夜里的绿树新蝉第一声。

两年前唐敬宗即位,白居易从杭州刺史改任太子左庶子分司东都,前半生长安居大不易,后半生终于在洛阳购房安家。

身居太子左庶子这个闲职,白居易也逐渐起了退隐之心,在洛阳过起闲云青山的逍遥生活。只是没清闲多久,他就被任命为苏州刺史。

那是六月初三的一个夏夜,晚风吹拂,满院荷香,晶莹清凉的露珠轻轻滴落水中,柳枝也随风摇曳。

此时一钩新月天如水,整个夜色笼罩在静谧与空明之中。突然,夜空传来夏天的第一声蝉鸣。

一声蝉鸣打破夏夜宁静,也打乱了乐天的思绪,唤起了客居他乡之愁,尤其想念闲居洛阳的美好时光。

一时间,乐天的思绪从江南苏州跨越到东都洛阳,洛阳的家里有竹林幽幽,想必此时也能听得新蝉第一声。

还有那池塘月色分外迷人,不知是否有人满载一船明月在水中漫游,漫赏这朦胧夏夜。

尽管苏州的初夏月夜也很怡人,可乐天更爱洛阳家宅里的月色蝉鸣,那才是此生心安归处。

三年后,乐天终于得偿所愿重归东都,在那里安享余生:吾亦从此去,终老伊嵩间。

3

月出先照山,风生先动水。

亦如早蝉声,先入闲人耳。

一闻愁意结,再听乡心起。

渭上新蝉声,先听浑相似。

衡门有谁听,日暮槐花里。

—唐•白居易《早蝉》

又是一度夏夜朦胧,早蝉低吟,漂泊在外的白居易听后乡愁渐起。

只是这蝉声不似以往无意入耳,乐天特意强调是因为人闲才会比常人先听到新蝉第一声。

为了引出这层意思,乐天开篇就以明月先照山与风起先动水作为起兴,还颇具几分禅意。

当蝉声先入闲人耳,其实已将愁情置于景前。显然,这身闲并非所求,仕途多少有些失意。

本就不满闲人一个,在听到夏蝉初鸣,那股说不清道不明的愁绪就归咎在蝉鸣。

一如好友刘禹锡笔下的秋风,“朝来入庭树,孤客最先闻”,愁绪发端于内心,景色只是催化剂而非导火索。

故而乐天听到夏蝉初鸣,先是愁肠百结,接着就涌起浓浓的思乡之情,这渭上新蝉声与故乡早蝉声何其相似。

可是听得越久,他越觉得不对味。或是不够清脆,或是不够悠扬,总之不如家乡新蝉声好。

而这未曾言明的区别,无形中再次提醒了乐天,他不只是个闲人,还是个独在异乡的孤客。

最终,他将思绪定格在故乡的日暮槐花里,试问还有谁在衡门前闲坐倾听,他多想那个人是自己。

到底是什么样的槐花与蝉声,能让乐天一生念想,唯有故乡吧。

4

人少庭宇旷,夜凉风露清。

槐花满院气,松子落阶声。

寂寞挑灯坐,沉吟蹋月行。

年衰自无趣,不是厌承明。

—唐•白居易《夏夜宿直》

当晚年定居洛阳,白居易与槐花的不解之缘仍在继续。

他终于成了槐花院落闲散的人,在寂寂无人的晚风庭院,看枝头露珠清澈欲滴,听落阶松子淡淡坠落,在挑灯独坐与踏月沉吟中感受夏夜少有的清凉与幽静。

当然,还有属于人生暮年的寂寞与清欢。人生走过大半,繁华过眼云烟,往事随风飘散,只剩一个人的年老体衰。

流年飞逝而身体衰退,让他将诸事看淡,就连偶尔要值夜班的闲职也无力承受。

年衰自无趣,不是厌承明。这种时不我待的无力之感,在这个浸润着凉风槐香的夏夜深院,慢慢荡漾开来。

可这份淡淡的落寞与哀伤,未曾打破此夜的宁静清雅,反而愈发凸显乐天与槐花的羁绊,萦绕着一以贯之的文人意趣。

又或者,这槐花情愫不过是乡愁的载体。

故乡对一个人的烙印,远远超过个人的想象,总会在不经间成为余生不曾停止的书写对象,将爱意与影响潜藏在字里行间。

对于白居易而言,槐序蝉鸣入深巷,就是故乡留给他的最美烙印。

而他借着这六月晚风不断回眸与倾听,又用记忆里的蝉鸣与槐香谱写成情诗,送给故乡。

一个是生养的故乡,一个是心灵的故乡。

六月蝉鸣旧梦长,岁月深处槐花香。

愿这个六月,风过处,温柔在故乡。

(图片来自网络,如不妥联系删除)