1950年,苏联向新中国移交了一批重要日伪战犯,其中包括末代皇帝溥仪和他的伪总理大臣张景惠。在回国的火车上,溥仪和张景惠等人都惴惴不安,害怕自己一下火车就会被处决。

这时候,同车的囚犯、张景惠的儿子张梦实站了出来,他对这伙汉奸们说了一番共产党的政策,自信地断言共产党肯定不会杀他们,众人听后这才喜笑颜开,安下心来。

下火车之后,战犯们被关进了抚顺战犯管理所,接受改造。张景惠这个被称为“头号汉奸”的人被单独关在了一间。

一天,张景惠等人接到了例行开会的通知。他走出监狱,看见对面人群中一个男人身穿一套整齐的军装,身形非常熟悉,定睛一看,此人不正是他的儿子张梦实吗?他怎么成了战犯管理所的管理员了?

张景惠一时怔住了,但他毕竟也是见过大风大浪的人,脸上的惊讶很快变成了喜悦。

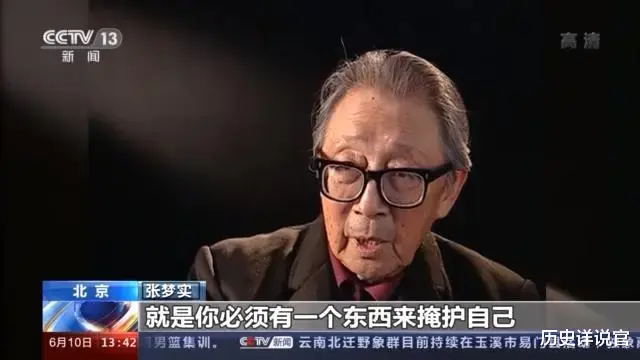

正是因为这个神秘的笑容,张梦实说:“一直到父亲去世,我都不知道他是否知道我的真实身份。”

“豪门逆子”张梦实

张景惠是张作霖的拜把兄弟、伪满小朝廷的第二号人物,在东北可谓举足轻重。受父亲张景惠的庇荫,张梦实从小在蜜罐中长大。小时候的他非常崇拜父亲,觉得他的军装很漂亮,肩章很大,看起来威风凛凛。

这一切在张梦实9岁那年彻底改变了,这一年,张梦实听到了人们私下对父亲的议论,说张景惠是头号大汉奸,是日本人的“豆腐匠内阁总理”。

9岁的张梦实尽管不晓世事,但也知道“汉奸”二字的分量,知道“亡国奴”三字的屈辱。从此,父亲高大威风的形象在他心里一下子就坍塌了。

16岁那年,在日本留学的堂兄给张梦实写了一封信,他鼓励张梦实走出压抑的家门,到日本学习文化,开拓眼界。两年后,张梦实登上了东渡日本的游轮,踏上了一次改变他命运的旅途。

在日本,张梦实加入了“新知识研究会”,这个组织是我党领导下的东北情报组织的东北分会。后来张梦实说:在这之前我都是非常苦闷的,9岁还不会自己穿裤子,饭来张口,什么都有人伺候,找不到任何出路。而在这之后,我的人生有了一个目标,就是抗日,活出一个人该活的样子来。

1942年,刚刚毕业的张梦实接到了组织的任务:回国探亲,利用自己的身份获取关东军和伪满洲国的情报,并把组织的同志向伪满各机构安插。

为了完成这个任务,回国后的张梦实一下子变成了一个“大孝子”。他有意缓和了与父亲紧张的关系,常和父亲一起参加伪满高官们的聚会,趁着张景惠打牌借机翻看他包里的文件,获取伪满政府的最新动向。

利用自己“总理爱子”和留日学生的身份,张梦实结识了一批日方实权人物,得到了大量珍贵的情报。

其中最重要的是,他从关东军实权人物谷次亨那里得到了日本的“南方作战”计划,推测出日本不会北上攻打苏联,南部的太平洋战争即将爆发。苏联在收到这份情报后,果断将其远东部队调往莫斯科,成功抵挡住了西线纳粹德国的攻势。

1945年,苏联红军进入东北,日本随即宣布投降。张梦实得知伪满洲的内阁成员正在策划出逃,便把这个消息向苏军做了通报。这伙加护出逃的人中,也有张梦实的父亲张景惠。

苏军驻华部队司令米哈伊尔·科瓦廖夫上将决定立刻把这些人抓起来,他让张梦实带路。抓捕队第一个去的,就是张景惠家。

张梦实带着抓捕队,对他的父亲翻译道:今天天气很好,我想你们一定想溥仪了,现在我就送你们去溥仪那里。

经过一天的抓捕,当天晚上,这些伪满大臣被送到了长春机场。苏联军官挨个点名,听到名字的人都心惊胆战地上了飞机。

让张梦实怎么也没有想到的是,苏联军官点的最后一个名字正是他。他明明是卧底,怎么也被当成汉奸给抓起来了呢?后来,科瓦廖夫上将给张梦实解释,苏军没有翻译,需要他去当翻译。

就这样,张梦实就和这伙汉奸一起在伯力被关押了5年。当然,在此期间,张梦实的待遇是很好的。在这5年里,张梦实和父亲张景惠朝夕相处,照顾他的生活。他们父子俩在富贵时无法理解彼此,共经患难期间反而生出了宝贵的父子之情。

1950年,苏联移交伪满战犯回国,路上溥仪、张景惠等人害怕被处决,失魂落魄。为了照顾他们的情绪,当时的东三省主席高岗传达了毛主席的指示,叫他们不要担心,好好改造将来可以重新为人民服务。这个指示就是经过张梦实向战犯们传达的。

战犯被送入抚顺战犯管理所后,组织同意张梦实恢复身份,让他暂时在战犯管理所担任管理员,于是就有了文章开头的那次见面。

张梦实一直无法确定,父亲当时为什么露出笑容,是因为识破了他的真实身份?还是因为他看到儿子没有受到他连累,看到政府给了他的儿子一条出路?

1956年,张梦实离开管理所,进入国际关系学院工作,后来担任日西系主任、日法系主任、第七届全国政协委员等职务,至1985年离休。晚年他出版回忆录《白山黑水画人生: 张梦实回忆录》,回顾了自己一生在黑白阵营中的纠葛。

1959年,张景惠在战犯管理所因动脉硬化、心肺病、心力衰竭病逝,终年88岁。此时距离溥仪等人被特赦只有几个月的时间了。

张梦实说:我的父亲从政治上说确实很糊涂,但从性格上说,他是个好老头。作为儿子来讲,我不算一个好儿子,因为我背叛了他,但是从政治上说,从民族国家上说,我当然是他的好儿子。