我叫桂娃,和爹相依为命。我爹是个务庄稼的老实人,会号两下子脉,开几味药;我爹耿直,常为了别人家欠租税的事而出头,庄里的人都很信赖他。过年的前两天,爹到后沟去砍柴,准备挑到镇上换些油盐,留我一个在家。

我把菜挂在桑枝上,准备晾干等爹回来腌成咸菜。忽然有一伙人闯到我家门前,为首的是在天崖场设赌为生的花又柳,他为人尖滑刻薄,倚仗杨团总欺压乡邻,大家背地里都叫他“滑溜溜”。他斜戴瓜皮帽子,银顶子,身穿长袍马褂,屁股后面跟着越保长和两个背着大枪、戴熨斗帽的挨门丁(保甲的武装),用文明棍指着我问:“邓昌平呢?”

我吓得啥子话也不敢说,跑出院子。滑溜溜也跟着出来,他伸着懒腰,哈吹连天,眼泪鼻涕直流,打算去隔壁三姑丈家过大烟瘾。

趁着三姑父和他们搭话的空当,我悄悄地溜到后沟去找爹了。

找到爹,我把滑溜溜来找他的事一说,爹便领着我往后山走。我知道爹是要带我去胡子表叔家了。

胡子表叔是石匠,蓄着络腮胡虽看着吓人,但为人极和气,大家都叫他王胡子。他家有个十岁的儿子,和我也熟络得很。爹让我和表叔的儿子在门外玩,自己进了屋。

两人在屋里叽咕了好一会儿,临分手的时候,胡子表叔说:“··早晚总免不了这一场。老表,咱们这些人生来皮肉总要吃点苦头的。”爹点点头,拉着我走了。

爹背着我刚回到家,滑溜溜就把我从爹背上扯下来,说:“姓邓的!今天你说个痛快话,粮你是还还是不还?”爹说:“唐、宋、元、明、清,历朝历代,当百姓的嘛,还有不还粮的?可眼下荒年,揭开锅盖露了锅底,没有粮拿啥子还嘛!”话才落尾,爹背上就挨了挨门丁两枪托子。

爹脸一红,伸手还了一拳。滑溜溜一蹦几尺高,吼叫着: “造反了!造反了!捆起来!”赵保长也在一旁帮腔。 我着急了,双膝一弯,跪在滑溜溜脚前央求说: “行行好吧,你莫带走我爹呀!”

话还未完,爹就从挨门丁手里挣脱开,劈脸给我一巴掌,气愤愤地骂道:“不知害羞的东西!滚回家去!”

我从小长到七岁,爹没碰过我一手指头,今天我为了给他求情,他竟对我使起气来。我既委屈又伤心,眼角渗出泪来。可爹根本没理我,仰头跟着滑溜溜走了。我赶紧擦干泪,追上去。

我跟着他们来到赵保长家,刚想跟进大门,门洞中却窜出条黑狗,龇牙冲我扑来。我急了,折了根树条,把狗打开,冲进门里。

堂屋里有好多人,有戴熨斗帽的,也有甲长。爹站在堂屋门口,手反背着,手腕上捆着老长老长一根竹篾绳。

赵保长走到爹面前说: “二老表,俗话说得好:光棍不吃眼前亏。还是劝众人快点把粮缴上来吧!不缴的话,这院可是好进不好出啊!”我爹说: “有粮,难道百姓还空着肚皮装穷不成!”

滑溜溜吐掉衔着的烟头,将头一摆,过来两个戴熨斗帽的。一个搬了条长凳叫爹站上去,把捆在爹手腕上的篾绳往梁板上一搭;另一个使劲踢开了长凳,抱住爹的两腿就往下坠。只听爹叫了一声,一下子被吊了起来。他的双脚就像踩水车一样,乱蹬乱踢。

这时房外赶来许多看热闹的乡邻。有些老乡亲看不下去了,扯开嗓门叫骂:“吃冤枉的,出门就碰炮子,一个炮子崩你八瓣!”“短命的,短阳寿的,你欺侮好人不得好死!

众人一骂,滑溜溜下不得台,命戴熨斗帽的用枪把众人吓唬散,可是他的威势也不像方才那样大了,叫人把我放下来。

大伙七手八脚地把我爹抬回村来。村里人见我爹半死不活,手腕血糊糊的,大爷大娘放声大哭不住;年轻一辈的,都围在爹身旁掉泪。爹说:“哭啥子嘛,叫那帮龟儿子看我们穷人眼泪不值钱哪!

整个下午,家中人来人往不断。有送红糖叫爹吃了定神的,有送酒叫爹喝了活血的,直到夜晚人才散尽。夜里我睡得正熟,被拉栓开门的声音震醒了,我抬头一看,是爹在送胡子表叔走。

我正自纳闷,胡子表叔说:“今儿抗粮,你给他们较量了一个回合,搞枪的事,由我来,你不必操心啦··”我真搞不懂,啥子抗粮,搞枪,庄稼人要那些做啥子用嘛?我想问爹,可是胡子表叔走后,我反倒把头蒙起。

第二年八月,爹拿起砍刀、扁担要去砍柴,让我晌午给他送饭。爹说:“你到青岗嘴等着,听见画眉子叫,就是我唤你,你照着找没错。”说着爹学着画眉叫给我听。

晌午我摘了一叠桐叶,剥了些嫩苞谷,包上,蒸了十来个“粑粑”,放在篮子里,用手帕盖严,给爹送去。我到了青岗嘴,等了老大一阵还不见画眉子叫,我有些不耐烦,就钻进树丛下了沟。但见爹和几个人围坐着,好像在说啥秘密事。

往后,过了半月十天的,爹就让我给他向山里送饭。每次我见到都不止爹一个人,有时三个,有时五个,可哪次都没少了胡子表叔。爹老说他是在山里砍柴,可我从没见他们动过砍刀,总是你一言我一语说个不停。我更起疑了,忍不住又问爹。爹说:“小人管那么多闲事做啥子?爹做累了活,好和这些人在一堆打厂(聊天)。

又过了一年,有一天夜里,胡子表叔来了。他和我爹匆匆关住了门,散开背架,从柴里取出一个裹着烂布的长条条的家伙,抱着走进里间。他俩又说又笑,非常得意。

第二天,爹和我挑着粪向田里送,他红光满面,老是要笑不笑的,心中定藏着啥子大喜事。我见爹高兴,自然更欢喜,不知不觉哼起山歌来:“隔河望见楠木林..朵朵开来爱死人。”正哼得起劲,突然传来了锣声。

锣声由远而近,一阵紧似一阵,只听敲锣的扯着沙哑嗓子喊叫:“鸣锣报告,报告街坊…………”他在传喻杨团总的命令,叫各家各户都出人到花桥场看逮来的偷枪强盗。爹愣了一阵,拉起我,像赶去救火似的往花桥场走。

花桥场的中心场北头搭了一座逢年过节唱戏使的戏台,戏台的横梁上吊着三个人,悬得老高老高的。一男,一女,还有一个小孩。几个戴熨斗帽的抡着鞭子,照他们狠狠地抽打。我看清被打的是胡子表叔一家,问爹:“他们不是强盗吧?”爹没有回答,脸色铁青,嘴唇直抖。

回家的路上,起了风,两旁的杉树涮叫,霎时黑云头铺天盖地地卷了上来,天顿时昏蒙蒙的。爹昂着头,理也不理我,只顾朝前走。我一路小跑,在后面紧追。

到了河边,河里已经涨了水,水又深又急。爹好像没有觉得,裤子没脱就下了河,把我忘在岸上。我急了,大声喊,他才停下。他一转过脸,吓了我一大跳。他脸上好像落了一层霜,丝青卡白,突然老了十年,皱纹好深哟。

我心酸得哭了,跳进水中扑到他的怀里,叫起来:“爹,我怕强盗!”爹拍拍我的背,语气凝重地说:“娃,别怕,强盗不都是坏人!”

回家后,爹催着我睡觉,他在里间不晓得在磨啥子,“嚓嚓”的声音弄得怪烦人,足磨到半夜,才熄了灯。我以为爹要睡了,谁晓得他拎着一把明晃晃的斧子,悄悄打开后门,溜出去了。

第二天大清早,我跑到里间去看爹回来了没有。爹衣服未脱,睁大着眼躺在床上呢!我问:“你昨晚到哪里去了?”爹故意装着凶脸和我打趣。

过了晌午,爹吩咐我:“娃,多做点饭,给爹送去!”我见他闭口不提给我过生日的事,只顾朝他从怀里掏出的锉把上缠布,心里很不舒服,说:“晚饭还在外头吃啊?”爹说:“爹要做夜活。”我憋气问:“送到哪?”爹说:“死人崖。”

傍晚,我提着一锅干饭,加上许多蒸洋芋,往死人崖送饭。一路上没遇到什么人,大家都在地里忙活呐。但死人崖附近连个人影子都没有,我越走越害怕。

我折了根树枝,这里一抽,那里一打,给自己壮胆。到了崖顶,忽然听画眉子清脆的叫声从涧里传来。我挎紧篮子,顺着崖,直溜下去。

爹见着我说:“爹晓得娃是个有心的闺女。”我故意噘起嘴装气,爹用手指在脸上刮了几下羞我,我“哧”一声笑了。爹取下篮子,说:“你在这等着,不要动,我给你送碗来。”说着爹拎着篮子匆匆走了。

我哪里敢在这里待,照直去追爹,悄悄跟在他后面。爹走到一块岩石前停下了。岩石像个嘴巴突出来,上面流着水,水好似是从嘴巴里吐出来一样。爹一头钻进水里去。

我奇怪极了,顾不得怕爹说,一闭眼也跟着钻进去。原来水后面是个大石洞,洞里有几个人围在一起,胡子表叔满身血迹,戴着脚镣手铐,坐在石头上。一个穿白褂子的大个子手提着明亮亮的大斧,照着脚镣连砍了几下,铁链子“哗啦”一声开了。

我吓得“哎”了一声。那个大个子许是听见了动静,拿起插在地上的柏皮火把朝我这里一照,马上对爹使了个眼色。

一想起爹他们干的事,我就手脚发木,脑袋里乱哄哄的,连方向也辨不清了。好容易才找到一条通到崖上去的小路,爬上崖顶。

不知跑了多久,我一头撞在啥子东西上,还没瞧清,就听一声大骂:“龟儿子,你掉了魂啦?横冲乱撞的!”跟着把我推到路旁的水坑里。我擦掉糊在脸上的稀泥,见是滑溜溜带着赵保长和几个团丁站在路坎上,我的魂儿吓得离了窍。

滑溜溜举着文明棍堆起笑,躬着腰问我:“娃啊,你爹在后沟吧?”他这一说,我记起刚才挎的篮子来,一摸,还在我背后。我两眼痴呆呆地望着滑溜溜,悄悄使劲把篮子向泥里按。

滑溜溜问我啥子,我都摇头,他气哼哼地骂了几句,劈头抽了我一文明棍,走了。没走多远,他们分了手,赵保长独自一个向死人崖那边走去。

我见他们走远,篮子也顾不得要了,爬出水坑,上了坎,拔脚就跑。进了家,身上阵阵发寒,心缩成一个硬砣。我又担心又着急,坐着也不是,站着也不好。直到过了一更天,忽然几声狗叫,一条黑影闪进屋来。

是爹回来了。他一屁股坐到桌边的椅子上。我上前扑到他的怀里,搂住他的腰不放,唯恐有啥子人把他抓走。爹脸色煞白,额头上冒着虚汗,像是受了惊吓的样子。

第二天清早,爹拿着镰刀下田割稻子去了。看他像往常一样松快,我也不担心了,洗了脸,梳了头,换了双新鞋,准备过生日。我想:也不知爹买没买长命锁..不买又有啥子嘛,只要和我爹一辈子共一个桌吃饭就好!

快到晌午的时候,村口的场上聚了一堆人,他们当作稀罕事在说:“前天夜里嘛,石匠王胡子被啥子人救走了;昨天黑下嘛,赵保长又叫人用斧子劈开了脑壳,挺在死人崖,真是天意!”

一听赵保长又叫啥子人劈死掉,我心又悬了空,抽身跑去找爹。刚出村,迎面遇见滑溜溜。我一见他带着一队戴熨斗帽的团丁押着我爹大摇大摆走来,心想:不好!准是我爹的事犯了,我的腿就像生铁铸的一样,抬也抬不起。

我心急气慌地跑到爹面前,一时说不出话来,腿一软就瘫在地上。我使劲抱着爹的腿,默默流泪。

爹微笑着把我搂到身边,说:“桂娃,爹到城里有事,你好好在家,八月啦,不要到处走,小心疯狗!”说着,爹从口袋里掏出一个系着红绳的长命锁,挂到我的脖子上。

我鼻子一酸,喊了声:“爹!”便哽住了,死活要跟他一块去。团丁骂不住口地推开了我,连打带踢将爹拽走。我攥着胸前的长命锁,趴在地上仰头望着爹越走越远,慢慢变成小黑点。

第二天一早,我就跑到村头向沟里望呀望,盼着爹突然出现在我面前。可是等了三天,也没见爹的身影。在回家的半道上,遇见三姑父,他喊住我说:“桂娃呀,你爹叫我带信,要你去看他呢!”我信以为真,跟着三姑父连夜就走。

走了一夜,到吃晌午饭时,我们来到一个大镇子。三姑父领着我来到一家店子前,迎头看见滑溜溜在店门口溜达。三姑父朝滑溜溜努了努嘴,转身说:“桂娃,姑父的烟瘾发了,你在这莫动,我过过瘾就来。”

过了好久,滑溜溜卷着白袖口,捧着烟盒,晃晃地走来。大概他喝多了酒,烂眼睛更眯缝了。他狠狠地指着我吼叫:“还不给我滚回家去!当众出丑啊!”

我以为他是发酒疯,把头转向一边,不理他。谁知他提起我的辫搭子骂着说:“粪桶还有个耳子嘛,你到底听到没有?你三姑父从我手里接过白花花五十块大洋,把你卖给我啦!”

滑溜溜拽着我的长辫子,像拖死狗一样把我拖进他家,扔到漆黑的柴房里,反扣上门环。

不知过了多久,传来一阵脚步声,门环“哗啦”一响,滑溜溜的老婆推开了门。她恶狠狠地揪起我的耳朵,边拽边骂:“啥时候了还挺尸?赶紧去烧火!”

我就这样在滑溜溜家过起童养媳的生活。白天放牛、拎水、砍柴、扯猪草、喂猪、溜做饭,夜间纺线、搓麻绳,还无时无刻地听着老妖婆的使唤和咒骂。

被卖到滑溜溜家几个月,没有哪天不挨滑溜溜的牛皮条、老妖婆的猪食棍的。我全身上下,没有一处不是青一块红一块的。滑溜溜屋后的山上,有个崖,别个人家称它为“天崖”,我每次扯猪草,站到崖边,都想跳下去。

我想:爹呀!你一不偷二不抢,会是强盗吗?有时候保长来向四邻八家催粮,你还出头帮人抗住。我边想边一步步向天崖边走去。突然,我的手被谁拽住了。

我的眼光一下子就转到他的脸上。我认出了他,他就是在死人崖水洞里砍断胡子表叔脚镣的那个人。不知为啥子,我觉得和他那样亲近,情不自禁,扑进他的怀里。

他追着我问:“娃啊,你有多大的冤屈,心这样狠啊!”一提冤屈,我鼻子一酸,掉下泪来。他的目光好像长在我脸上似的,盯了半天,说:“你这娃好面熟呀!”他听我说出爹的名字,立时惊呼着说:“你咋子到这个地方来了呀!你三姑父说,你叫狼吃掉了,你爹为你,眼睛都快哭瞎了!”

我哭着把被卖到滑溜溜家前前后后的经过对他讲了。他听着一声不吭,青筋直跳,把我劝慰了一番后送我下山,说:“我是杨团总家的佃户,叫周大个子。你今天先回去,明天我让你爹来!”

我折返滑溜溜的家门时,心里燃起了一团烛火。我爹已经回家啦,明天他就会来接我啦!

进了灶屋,我正要倒柴火,老妖婆在背后骂开了:“你耳朵眼塞了稻草啦?我嗓子眼喊得磨起老茧来了,你死到山上就是不吭一声!”我理也不理她,坐在碾子上说道:“哼!反正我爹快来了,你打不死我。从此再不受你们的气,我是爹的闺女了!”

滑溜溜从屋里奔出来,一把揪住我的辫子,恶狠狠地说:“好啊!鼓不打不响,灯不拨不明。我把话说在前头,你爹是个强盗,你要是跟他走,我就把他送到官府,叫你爹嘴巴朝下,啃泥巴!”

我没搭理他,挣开拉扯,奔到马厩。滑溜溜提着文明棍又赶过来,恶狠狠地警告我:“给我听仔细了!你敢走,我就让你爹坐牢!”

第二天天刚蒙亮,突然大门外一片乱哄哄,又是人吵,又是狗叫,接着传来一阵“咯噔”“咯噔”的脚步声,老妖婆一头撞进房来,对着滑溜溜大喊:“你还挺尸呀!邓昌平来要人了!”

滑溜溜披着衣裳,对我冷笑了一声,拉着我出了门。我看着他那阴险威风的样儿,耳朵里突然响起可怕的声音,好似挨门丁敲着大锣,沿街高喊:“看枪毙强盗去啊!”我头上像挨了闷棍,脚像踩在棉花堆上,软塌塌的,半寸也移动不得。

我在茶馆见到了爹,他的脸黄瘦、憔悴,好像一下子老了好多。我挣开滑溜溜的手,一下冲到他面前。爹的双眼红肿肿的,一言不发,蹲下身冲着我上下打量。

爹在茶馆里请茶,请来了客长、乡约说理。客长、乡约怎敢得罪滑溜溜,处处袒护 他。看热闹的把茶馆里外围得风雨不透。在客长、乡约的圆场下,双方言明:“由桂娃挑选,她愿意跟谁,就归谁!”

我牵起爹的手,爹的脸孔立时像晚霞,红光四射,温柔明朗,他朝我不住地微笑。滑溜溜逼到我的跟前,目光阴邪狠毒,眼珠一明一暗,好像在警告我:“莫忘了,你爹是强盗!强盗!强盗!”

我全身立时冰凉,泪水糊住了眼,爹的身影在眼前慢慢发虚、模糊。我趴在地上给爹叩了个头,用自己都怕听见的声音说: “我愿意在…………花家…………”

看热闹的人轰然大乱。我的头像斗样大,房子在我眼前旋转起来,转着转着,颠倒了过来,人啊桌子啊全都头朝下,脚朝上。忽然觉得地又往下陷,陷呀、陷呀,我直直地朝万丈深坑摔下去···等我清醒过来,茶馆里冷冷清清的,爹也不见了。

我心里在哀求:“爹,等等我,等等我,我跟你回去,要死咱俩死在一块!”我用劲跑啊,跑啊,跑出了镇子。我看见爹瘦削的背影,在荒凉的山岗上晃。他孤零零的一个人,向低沉的天边晃去,慢慢消失在黄昏的暗影里。

滑溜溜操着文明棍追来,老妖婆也跟在后面喊打。我向人多的地方钻去,故意要叫众人瞧瞧。有些看不惯的街邻,拦住了滑溜溜和老妖婆。

这一拦不要紧,他俩更加撒起泼来,跳着骂着,赌咒发誓非打死我不罢休。街坊邻居都愤怒了,七嘴八舌揭他俩的短。

正在争吵不休,杨团总和五太太从大门里走出来。杨团总刚要对众人发火,五太太先开了口,她说:“这是哪家的小女子,被打成这个样儿了!”杨团总见众怒难犯,随即训斥滑溜溜说:“在大街上打人,脸上有光彩怎么的!”

恰巧,第二天是五太太的生日,滑溜溜和老妖婆为了要讨好杨团总,就置办了一份贺礼,叫我端着,跟他们去给五太太道贺。

五太太赏他们到前厅吃饭,留下我。她拉起我的手,吃了一惊,说:“呀!可怜哪!都打出骨头了!小小年纪,受这个罪啊!”她问起我的家世,我只说家穷,卖给了花家。五太太叹了口气,说:“可怜。”

滑溜溜和老妖婆吃过酒席,来向五太太道谢。五太太说:“团总平时腰痛腿酸,要我物色个合适的丫头。我看你家的这娃还机灵,不知你们肯不肯?”滑溜溜脸上带着笑,心里纵然一百个不愿意,也不敢得罪五太太。

自此以后,我就算是杨团总家的丫头了,专门侍候五太太。杨团总老是板着刀背宽的黄脸,撅起几根灰胡子,拿着四尺来长的旱烟袋,“叭叭”敲我的头,口里溅着唾沫星子,骂我“野人”“生就的贱种”。

我在杨团总的深宅大院里,孤孤单单,没个说知心话的人。偶尔碰到周表叔来送粮送柴,和他在一起,就不愿分开。他劝我,安慰我,告诉我爹的情形。

他一提起我爹,我便面皮发烧,羞愧难当,觉得一万个对不住爹。我想用话赶快岔过去,只好把我看到的听到的说给周表叔听。不料他对杨团总这帮人的议论可感兴趣啦,什么银钱、地亩、枪支啦,周表叔总要打听仔细。

有一次我告诉周表叔,最近他们又增加了两个话题:抓抗捐、抓共产党。

一天半夜,滑溜溜来报告说竹岗乡的吴品溪是共产党,在本乡领头抗捐。杨团总吩咐:“不要打草惊蛇,要啥子‘拣草出根’!”我把这话学给周表叔听了,我问:“拣了草就出根吗?”周表叔说:“剪草除根,就是要杀头!”一提杀头,我就害怕。强盗要杀头,共产党也要杀头,是不是共产党也是强盗啊?

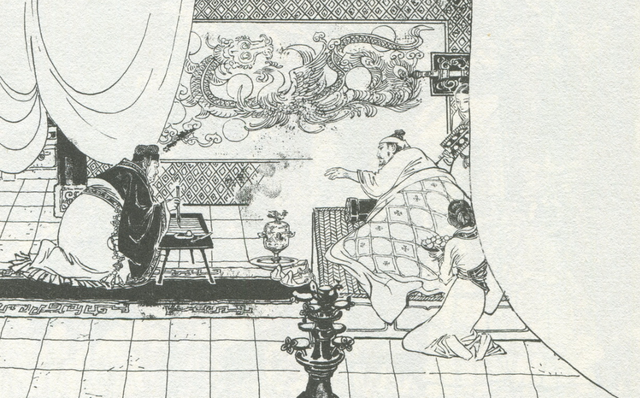

过了几天,杨团总正在房中抽大烟,滑溜溜急急忙忙走进来,说吴品溪闻风跑了,另外还串通了几个团丁,打走了几支大枪。杨团总脾气可发得大了,命令滑溜溜追查,究竟是谁走漏了消息!

滑溜溜脸色发白,虚汗满头,急忙说:“限小的三天,保证查明!”

杨团总火了,一下子跳起来,狠狠地把烟灯往地上一摔:“哼,查到是哪个通风报信,先剥了他的皮!”

不知不觉到了中秋,又是我的生日了。响午时分,县长派人来请杨团总进城,说是红棒老二(指红军)要来,商量紧急应付的办法。周表叔兴冲冲地跑来告诉我说,我爹傍晚来看我。

天半黑,我伺候五太太吃完饭就坐在门边傻等,盼望门一开,爹走进来,我们爷俩围着桌子,吃啊、说啊、笑啊···正在出神,忽然窗外“喀嚓”一响,吓了我一跳。抬头看去,槐树上有两个黑影,其中一个朝我住的房子指了指,就又翻过围墙下去了,另一个顺着树干溜下来。

我心扑通通直跳,准是强盗、小偷进来了,我赶紧去吹灯。这时门轻轻地开了,我偷着瞟了一眼,啊呀!是爹!是我的爹!我恨不得一步扑到他怀里去。

可是我伤过爹的心,他不恨我吗?他还疼我吗?…………我心慌意乱,脸冷一阵、热一阵,低下头不敢说话。爹笑眯眯地让我把眼闭上。等我睁开眼,发现脖子上挂着一把亮晶晶的长命锁。

我心里像打翻了调味瓶,说不出话来,一下子趴到他的怀里,伤心地哭起来。爹劝我,逗我高兴,最后他说:“娃啊,爹来了,该欢欢喜喜,哭啥子?”

我不由得喊:“爹,你没生我的气,没忘记你的闺女呀!”爹摇摇头。我说:“爹,今天带我走吧!”爹说:“傻闺女,别那么心急呀!”他神情正经地接着说:“你在这给爹做了好多的事,以后再帮帮爹的忙吧!”我不明白爹的意思,刚要问,爹又说:“你将来一定是个有出息的娃!

不知不觉已是二更天了,爹要动身回去,我拉住他,舍不得让他走。爹说: “快了!快了!你出头的日子快来了!”

约莫过了半月,有天响午,杨团总刚起床,我正侍候他漱口洗脸,滑溜溜匆匆跑进来,神色很诡秘地说:“你老人家这一宝押得正中,他们在议事··”杨团总咬牙切齿地对滑溜溜说:“多带人去,捉不了活的,要死的,一个不准跑脱!”他搓着手“嘿嘿”冷笑起来:“哼!抗捐!强盗!”

我想马上给周表叔报个信,可是得侍候杨团总穿衣、开饭,一时抽不出身来。我心里急得像火燎,一面给杨团总扣袍扣,一面好像看见团丁抄着枪,团团将水洞围住,爹带头闯出来..·

我借口端饭跑了出来,穿过后门准备出小门,迎头撞见挑柴进来的周表叔。他问:“桂娃,咋子啦?”我心里着急,手指着门外,半天方挤出一句话:“死人崖...滑溜溜领着戴熨斗帽的去逮··逮··”

周表叔没听我说完,撂下背架就走,走了老远,他扭头向我打手势,叫我把柴拖进门去。背架上的柴足有百十斤重,我分几次搬挪,搬得满头大汗。

我也顾不得洗手,三脚两步跑进了厨房。饭菜早凉了,我硬着头皮端着托盘进屋,杨团总挟了一筷子菜送进嘴,一口吐出来,朝我肚子就是一脚,说:“这是刚出锅的?”

五太太瞧我惹了大祸,赶忙说:“老爷,今天你有事,心里发躁,莫生气了!”杨团总眼一瞪,筷子朝桌上一拍,吼叫:“要你多嘴!”转脸命令我:“跪下!”

爹不准我给这些人下跪。我直挺挺站着,心里想:就是拿我喂豹子,我也不低头!忽然头皮一麻,马上埋怨自己:桂娃,不要逞强,叫团总察觉你去报了信,会误了爹的大事!我斜了杨团总一眼,朝门外跪下。

杨团总啥子时候吃罢饭,啥子时候走的,我一点也不晓得。他走后,五太太唤我起来,说:“吃饭去吧!”我哪有吃饭的闲心?整个下午向前院跑断了腿,想瞧个动静,可是除了大门前两个站岗的团丁走来走去,啥子人来往都没得。

过了大半夜,滑溜溜一头闯进来,撞到我身上,像鬼一般嚎叫:“老爷,老爷,了不得啦!那些穷鬼拢来闹事了··抬着棺材,成千上万··成千上万的···口口声声要老爷抵命,要老爷免捐···”

杨团总骨碌一下从床上爬起来,抓起衣服,提着裤子,跑出门,喊叫着团丁集合,把守枪眼。

我也跟着他跑出来。!院墙的外面,闹嚷嚷的人声,就像谷里发了洪水,震得耳朵嗡嗡响。我想趴在枪眼上望外瞅一瞅,可是几次都被团丁轰开。

我跑到老槐树前,也不晓得从哪来的灵巧劲,手抱脚蹬就攀了上去。头伸过围墙一看,呀!千千万万颗星星,从镇子那头一直铺到这边。

我抬头仰望,星星照旧镶在天上;我揉了揉眼,仔细再看,地下数不清的人,人人手里握着刀、枪、扁担、镢把,点着火把···高声大吼“杨团总滚出来”。

这时,突然响起出殡的哀乐,火把立即向两边分开,让出一条长长的甬道,好多班子吹鼓手,领头吹着笙管唢呐走出来,身后跟着几十个人抬着一口大棺材。走在最前面的就是我爹。

我的心扑通一沉,想:他咋站在那个显眼的地方?杨团总一枪就能打死他!我跳下树,向大门跑去。我对自己说: “谁敢向我爹开枪,我就咬掉谁的胳膊!”

到了前院,杨团总躬腰背手、撅着灰胡子在大门后转来转去,像只无头的苍蝇。滑溜溜催着杨团总下命令开枪,杨团总抡手给了他一巴掌,跺着脚骂:“你个无用的奴才!叫你去逮人,你给放跑了,惹下了大祸!眼下还要开枪!开枪!你拿全家老小抵命啊?”

话刚落尾,爹的声音隔着院墙传进来,他讲话的声音好洪亮哟!他对众人一五一十述说了种田人的苦处,要杨团总把人头捐哪、剿匪捐哪、草鞋税哪·.·一二十种捐呀税的都免掉。他的话讲得头头是道,句句有理。

杨团总命令团丁把大门开了个缝,将滑溜溜推出去说话,滑溜溜屁股顶在门上,鞠躬作揖,生怕被人砍死。大伙可不吃这一套,依旧高声叫杨团总出来。

大门被刀枪砍得“咔咔”响。杨团总战战兢兢,踌躇了半天,叫团丁团团将他围住,打开了门。刚迈出门槛,人群中爆发了一阵哄骂声。爹靠近他的身边,扳着指头向杨团总讲个不停,而杨团总口也不敢开,边听边连着点头。

那年大年三十晚上,我把熬好的药端进五太太屋里,发现那里尽是保长、队长,还有滑溜溜。杨团总瞧见了我,立时停住讲话,打发我出去,随即将门闭起。

我立时明白了,他们定是秘密计议大事。我得听听!杨团总声音很轻,街上鞭炮又响个不停。我贴着窗也听不太真切。断断续续听他们提到爹的名字,还有周表叔。他们你一言我一语地商量着逮人的事。最后定下明天晌午动手,先抓为首的。

听到这儿,我急忙蹑手蹑脚离开,想去给周表叔报信。但今天是年三十,巡夜的派得特别多。打更的和团丁沿着围墙来往巡逻不断。我等呀等,一直没有机会溜出去。

五更天,我送水进屋时,杨团总斜盯着我半天说:“花又柳刚才讲,你是邓昌平的娃?”好像当头响起霹雷,我顿时慌了神,脑子一转,说:“我卖给花家后,就不晓得爹的消息。”他的目光才从我身上移开,连着啊了几声说:“今天客人要来拜年,你守在屋里,不准走动,听候使唤。”

我一听,报信全没指望了,不禁呆在那里。杨团总又说:“去吧!五太太在厨房等你!”我忙退了出来,才发觉满手心是汗。

我恍恍惚惚走到厨房,忽然灵机一动,立刻给五太太拜了个年,说:“五太太,请你开个恩,我想告一小会儿假,去给公公婆婆拜个年,表表孝心!”

五太太面有难色,思索了一下,说:“老爷吩咐我说,这几天不准你随便走动。既是给公公婆婆拜年,难得你这片心意,快去快回!”五太太吩咐就近的团丁把我带出去。

我走出大门,拐了个弯,就像出了笼的鸟儿,一口气跑到周表叔住的茅草屋里。真倒霉,周表叔竟然不在。我想:不管怎样,我得见到他当面说。

过了一会儿,门外响起滑溜溜的咳嗽声。我被堵在屋里,走也走不脱了,慌慌张张钻到床下,大气不敢出一口。

滑溜溜走进来,就听他自言自语地说:“龟儿子,哪里去了!”接着他在屋里踱来踱去地踱了一阵,又狠狠骂了几句,走了。

过了半天,不见动静,我刚伸出头要出来,门口突然又响起脚步声,有人几步跨进了屋,关上门,照直跑到床边,伸出手到床下摸来摸去。我躲也躲不开,辫子一下子被抓住,人也被拽到床外。我抬头一看,原来是周表叔。

我赶快把事情告诉了他。周表叔用力拍着我的肩膀,说:“好娃,真是好娃!”说着马上爬到床下,取出了枪,然后跳出了后窗,又把我接出去,说:“桂娃,你爹今天晚饭后在杨团总后山林子里开会,开过会后接你走,到时候你来啊!”

我终于要回家啦!从今天起,我就是爹的闺女了,再不用看你们这帮恶人的丑脸,受你们这帮恶人的闷气!我“咯咯”笑着,一蹦一跳下了坡,满心欢喜地回到杨府。

五太太让我去前厅送茶。平日我觉得门高大得很,威严得很,今天咋子那样矮。院子也是那样,平时觉得深得很,现在几步就跨到了头。大厅里面来了有钱的人,说着“恭喜发财”“万事如意”一些吉利话。

杨团总回礼完毕,滑溜溜大步抢上前,说:“老爷,有人报了信,周大个子从后窗跑走了!”杨团总眉毛竖起,厉声问:“谁报的信?”滑溜溜从口袋里掏出一截绿头绳,高举到杨团总眼前。只听杨团总将脑门拍得“叭叭”连天响,哭凄凄地说:“真把狼喂到羊圈里了啊!”接着大吼一声:“逮她来!扔进豹子笼!”

我不敢再停,返身就朝下房跑,想把我的包袱带上。又一想,唉!我要那些东西做啥子嘛?一侧身,照直跑向后院。

我出了小门,径直跑上后山。

我边跑边想:只要到了林子,找见爹,你们还能把我咋子的!我鼓足气力,脚下好像生了风,不大一会儿就跑到林子里。

我寻了棵柏树,爬上去躲好。顶多袋把烟的工夫,滑溜溜也带着一二十个团丁追来了。他们在林子里找来搜去的,就是不离开。

我猛然想起,爹要到黄昏才来呀!滑溜溜他们耗在这里,太阳渐渐偏西了。如果爹这时候来了,不是要落到他们手里了吗?忽然我脑袋钻出一个新念头:引滑溜溜来逮我!于是我使足了劲,大叫一声,跳下了树。

太阳落山,林子里渐渐暗沉下去。我朝着爹的反方向跑,路不平,那些葛藤啊、荆棘啊老绊我的腿,我越想跑快就越摔跤。

我急不择路,顺着崖坡连滚带爬下了沟。脚前有个山上流水冲成的坑,坑四周长满了草。我没有发现,往上一踩,顿觉身子悬了空,跌下坑去。

坑有一人多深,特别黑,我摸了摸,四壁阴湿湿光滑滑的,爬也爬不出去。我正自着急,滑溜溜他们赶到了。他们脚步未停,统统从我头上跑过去又折回来。只听“叭叭”一连十几个耳光声过后,滑溜溜骂道:“回去咋子给团总交差?”

冬夜的山谷真是冷极了,冻得我手脚麻木。而脑子里的杂念像开了锅的水,翻滚不休。我想起给爹送饭,爹学着画眉子叫给我引路;想起在死人崖,爹他们给胡子表叔砍脚镣;想起不久以前,我还担心爹是强盗··

我正自想得入神,忽然崖坡上传来几声清脆的画眉子叫。啊,是爹寻我来了!我吸了口气,要大声喊:“爹!”但我马上咬住了嘴唇,怕被坏东西听见了。我细着嗓子回应了一声。

就这一声,砂石从崖上骨碌骨碌滚下来,落进坑,打得我挺疼,接着一个人站到了坑边,凭他呼吸的声音,我就能辨得出是爹。我轻轻喊:“爹!”坑口立刻伸下一只手,拉我上去。

我刚要和爹说话,爹堵住我的嘴,拉着我就走。

那一夜,爹拉着我不知翻了多少大山,狼成群嗥嗥叫,这山一叫,那山就应,真是怕人极了。我问爹:“咱们上哪去?”爹笑着说:“回家呀!”

走到天微微亮,到了一个小村,我困得眼皮扒也扒不开,脚也打了泡,再也走不动了。爹找了户人家让我休息,我进了门往墙上一靠就睡着了。不知过了多久,爹推我说:“桂娃醒醒,醒醒,你看是谁来了?”

我睁开眼,只见面前立着一个满嘴黑胡子的男人,穿着一套灰军衣,戴着一顶有好多角角的帽子,帽上还钉着一个鲜红鲜红的星星。他周围还站着好些陌生人。

我急忙站起来,闪到爹身后。爹笑着说:“桂娃,你不认得他了?”我仔细一看,原来是在死人崖水洞里砍断脚镣逃走的胡子表叔。我不由吃惊地大睁着眼睛,呆了。胡子表叔拉住我的手,打趣地说:“呦!现在可抱不得了,长成大姑娘啦!

胡子表叔当众开我的玩笑,我怪羞的。爹拉着我,对胡子表叔说:“老表,桂娃交给你了,将来是圆是方,全靠你精心雕琢了。我得赶回去,筹划筹划,迎你们!”

我拉着爹的手,和胡子表叔一块送他出村,到了村口,爹劝住了胡子表叔。我还拉着爹的手,往前走。不知走了多远,爹笑着问我:“娃,你还怕我吗?”我奇怪地说:“怕爹啥子嘛!”爹俏皮地说:“强盗呀!”我脸红了。

我看着爹渐渐远去,耳畔还回响着爹的话:“娃啊,在这个家里,要更有出息,更懂道理,更争着干大事!”爹迈着大步,朝前走去,他的步子是那样的急,那样的有力。