黄医生又来亲量血压,说不高,低压才七十,她真是亲切负责。

久不得家信,不知老母安否?现在还关心我的人,就算她老人家了。

田汉的这两句话,写于1968年3月25日,这也是目前所发现的,他留给这个世界最后的一则日记。

彼时的田汉,已然是个年过七旬的老人,本身患有糖尿病、高血压、心脏病,再加上遭受着精神与肉体上的不断折磨,尽管已经被送进301医院,但针对他的审问并未停止,后来在他的病历中,有发现相关的调查记录。

1968年12月,北京凛冽的寒风中,田汉的生命走到了尽头。

田汉的最后一张照片

从他住院到去世,他已经不叫“田汉”了,他不再拥有自己的名字,他被叫做“李伍”。

以“李伍”之名火化的骨灰无人认领,最终下落不明。

1971年,田汉生前仍心心念念的老母亲,也已过了百岁高龄,老人家再也没有办法等到儿子,于遗憾中逝世。

1975年,田汉的亲属们被“专案组”召集到一起,他们这才得知田汉已死:“死于1968年12月10日,定为叛徒,永远开除党籍,没收一切书籍材料。”

已经封闭了快10年的田汉的书房、卧室再次被打开,他的藏书、字画、书信、照片等,部分当场烧毁,部分带走调查,没有剩下的。

1979年,田汉恢复名誉,他家里却已拿不出照片来供追悼会使用,最终只能通过报社的资料库,找了一张作为遗像。

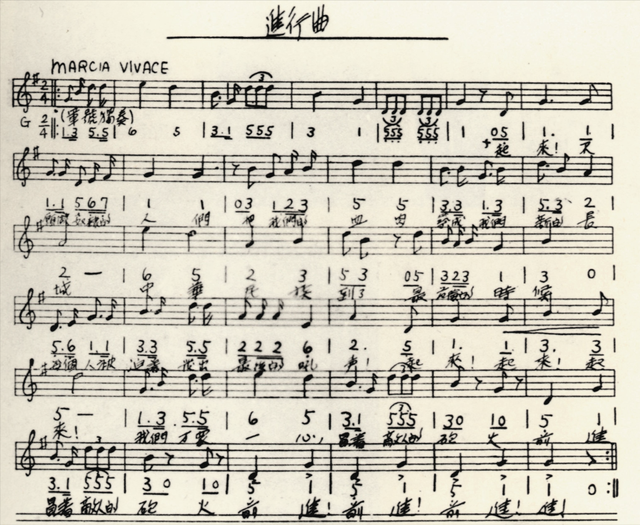

田汉的骨灰盒里没有骨灰,放的是他的笔、帽子、印章,以及一页《义勇军进行曲》乐谱与一本《关汉卿》剧本。

田汉,是个很独特的人。

确切点说,田汉是个很独特的文人。

而事实上,田汉差点就不是一个文人而是武将。

因为他在18岁留学日本的时候,最先选择的其实是海军专业,“五四运动”之后他才转行搞文学,以便更直接地唤醒民众,他曾以《潜水艇的构造》为讲题在会议上发表专业演讲,为对付日军“长门号”而写《最近来沪的敌舰长门》,为毁伤日军“出云舰”而写《如何毁灭出云舰》,列举敌舰详细参数并分析其弱点所在等。

二十年之前,曾有这么一篇采访稿《我的爷爷田汉》,里边有这么一句话,对田汉的总结还是很贴切的:“一生不懂政治,有追求,有信仰,但胸无城府、口无遮拦。”

性格如火,凡事认真,不说假话,嫉恶如仇。

自三十年代起,田汉就喜欢别人叫他“田老大”而不是“田先生”,这个多少显得有些“另类”的称谓,恰如其分地显出了田汉的真性情。

他的一生待人以诚,喜交朋友,因而不管是什么党派,不管是庙堂文人还是江湖艺人,三教九流之中都有他的朋友。

所以,田汉身上不仅有很浓的文人气,也有很深的江湖气,用他年轻时候写给郭沫若信中的一句话来说:“我最爱的是真挚的人,我深信‘一诚可以救万恶’这句话,有绝对的真理。”

而最为难能可贵的,是田汉终其一生,都没让时光带走他这早年的性情,他始终都是一个坦率的性情中人。

就如在五六十年代的时候,田汉觉得郭沫若已经与以往大不相同,他觉得郭若沫自打身居高位之后,就没了昔日的狂放与浪漫,也不能再紧贴民众,曾经极其鲜明的个人色彩也不断在各种演讲之中被湮没,因而田汉有一次给郭沫若写信时,还特意引了一句“琼楼玉宇高处不胜寒”借此讽刺郭沫若有官气,他也曾因这事被陈家康批评过。

或许在很多人看来,田汉这是缺乏深沉与稳重的,可也恰恰是因为这样的性情本色,才能使得他的思想不会衰老,才能使得他不断地找到艺术感觉,从而还能为后人留下《关汉卿》、《谢瑶环》、《白蛇传》这样的名作。

显然,田汉这样的性格是不善于做行政工作的,但没办法,能力与才华就摆在那里,他不做谁能做?所以自建国之后,他就一直担任中国文联戏剧家协会主席,一直到被打倒。

出于对艺术的热爱,他曾连续给周扬写了十来封信,都是谈戏曲改革的事情,他主张对古典戏曲采取“保护主义”与“慎重而明智”的改革方针,拒绝将古典戏曲一概抹杀,因此周扬不得不赶紧找人劝他:“田老大,快打住!”

田汉的这种坚持,事实上也是后来引发悲剧的主要根源,因为就在1964年前后,江青就曾两次找过田汉谈话,但都是不欢而散。

因而,也如田汉的儿子田申所说:“我父亲这个人,成在太重情,败也在太重情。”

对人重情,对艺术重情,而又担任着文化领导要职,这或许就已注定了,他是个悲剧人物。

田汉九岁丧父,是他的母亲靠着缝洗衣服、采茶,才将他抚养成人。

在家中,田汉是长子,最是聪明懂事,也是最得母亲的器重与疼爱,而他对母亲的孝顺,在整个文艺界也是出了名的。

自打二三十年代在上海租房起,田汉前前后后搬家就有数次,1935年田汉于上海被捕,后被解送南京;抗战爆发后,田汉于武汉、长沙、桂林、重庆、贵阳等地辗转;1948年,田汉与夫人安娥奔赴解放区,后随军进入北平,先后在北京饭店、戏剧改进局宿舍、文化部宿舍等地居住,直到搬进了细管胡同9号,这才算是安了家。

田汉的前大半生,可说是颠沛流离,但不管是怎样的境遇,他始终都惦记着家人,尤其是母亲。

1947年田汉回湖南接母

田汉为人慷慨朋友多,而田汉的母亲喜爱热闹,所以田汉平日喜欢叫朋友来家中做客,文艺界的许多人也都在田家住过,如三十年代蓝萍在上海参加戏剧电影活动时,就曾在田家住了一个多月。

曹聚仁也曾“吐槽”过,说“田老大”请客是件“很可怕”的事,因为他一招呼就是一大群人,也不管家里坐不坐得下,也不管准备的饭菜够不够吃,反正就是要聚,有时候人太多,小小客厅里早已是“人才挤挤”,有些人只能坐在写字桌上,但大家都是乐此不疲。

田汉这样的习惯,一直持续到了六十年代。

在生活当中,田汉其实并不怎么在乎别人的眼光,他更看重的是自己性情的随意,光头,手摇折扇,喜欢挥毫题诗,大抵如此。

因而在田汉的一生里,也先后有过四次婚姻,其中不乏三角恋爱。

田汉的第一任妻子是易漱渝,易漱渝是田汉青梅竹马的表妹。

易漱渝之父易梅园是同盟会的烈士,曾出资帮助家境贫寒的田汉留学日本,田汉与易漱渝于1920年结婚,易漱渝于1925年病逝。

易漱渝

第二任妻子是易漱渝的好友黄大琳,易漱渝在临终前,因放心不下田汉与年幼的儿子,便嘱托黄大琳嫁给田汉。

田汉与黄大琳于1927年结婚,于1929年离婚,为弥补黄大琳,离婚后田汉用稿费资助黄大琳前往日本留学。

田汉与黄大琳

第三任妻子是林维中,这其实是一段三角恋爱。

远在南洋教书的林维中,看到田汉发表在《醒狮》月刊上的悼亡妻诗《从悲哀的国里来》而心生爱慕,主动致信田汉,倾吐仰慕之情。

二人鸿雁来往、互寄照片,感情不断升温,林维中于1928年回到上海与田汉陷入热恋,并将积蓄都捐给田汉创办的南国社。

田汉一方面确实是与黄大琳性格不合,他仗义轻财爱交朋友,而黄大琳比较会过日子;另一方面是田汉觉得林维中更适合自己,林维中重义轻利之举,深得田汉之心。

田汉与林维中

第四任妻子是安娥,这其实又是一段三角恋爱。

安娥是个从苏联归来的才女,1929年田汉刚与黄大琳离婚不久的时候,安娥奉“特科”之命去与田汉接触,本是要争取田汉入党,但随着相处的时间久了,加之二人在信仰、才华上都极为匹配,也就走到了一块。

安娥

但田汉本是为了林维中才与黄大琳离婚的,二人虽未成婚但已有婚约,最终是已怀身孕的安娥主动退出三角关系,1931年田汉守诺与林维中成婚,安娥则在1933年嫁给了音乐家任光,后于1937年离婚。

在此期间,二人因工作也常能碰面,也各自都与聂耳合作出了神作,安娥与聂耳合作《卖报歌》的同年,田汉也与聂耳共同完成了《义勇军进行曲》。

田汉与聂耳

1946年,田汉与林维中协议离婚,重新与安娥走到一起,从此相伴一生,安娥于1956年突然中风瘫痪、半身不遂,但田汉始终对她不离不弃、悉心照料,一直到他受冤。

从这感情经历来看,田汉也确实是个感情张力丰富的性情中人了,互相矛盾,难以抉择,正如他给日本作家谷崎润一郎的信中,曾如此描述自己的复杂心情:“怀念着旧的,又憧憬着新的,捉牢这一个,又舍不得丢那一个。”

但往往人们也说,一个很随性的人,其实他的内心深处,始终是有着某一块地方,是极其顽固的。

田汉的“顽固”,其实就是他为民请命的情结,这跟田汉的经历有关。

田汉出身贫寒幼年丧父,受到善良母亲的影响很深,他对底层劳动人民有着天然的亲近感与同情心,他靠着舅父(也是岳父)的资助才得以学有所成,而舅父最终被湖南军阀赵恒惕杀害,也使得田汉立志继承舅父“爱国爱乡”的遗愿,这就是他的“顽固”由来。

1930年,田汉写了一篇几万字的长文《我们的自己批判》,与其他一些近乎“自罚三杯”的政治术语罗列式的文章相较,他陈词或许没有那么慷慨激昂,用语或许没有那么坚决果断,但却有着极其自然且清晰的思想脉络。

田汉与鲁迅等人一起加入“左联”,并成为七人执委会的成员,他是自觉地选择人生走向,也是顺理成章地与过去告别,他在那个时候出现的思想变化并非是随波逐流,而是因为他们就是潮流本身,恰如田汉在1933年所表达的那样:“以粗野而壮烈的啼声,报告东方的晓色!”

《义勇军进行曲》只是他的其中一个作品,纵观田汉早期的电影,再到晚期的戏剧等,他的作品当中,虽然在表现风格上有些差异,早期的看起来浪漫些,中后期的变得现实一些,但终究不变的就是为民请命的情结。

他曾抨击过宗白华,他不满于这个曾经的好友只做一名学者,只讲书斋里的学问:“除了受他教诲的学生以外,谁也不能得到他一点影响,他被最高学府的教授地位把生活饱和了,把有生命的笔与口也钳制住了,他教的美学,但他敢越出资产阶级的美学进一步讲无产阶级的美学么?”

他曾批评过徐悲鸿,认为徐悲鸿等一批人并没有为新兴阶级的艺术而奋斗的心思,在徐悲鸿等人为一些历史文物遭到破坏而焦虑的时候,田汉如此说道:“目击许多民众的痛苦,独为栖霞山古物被商业主义俗恶化而呼号。”

不可否认,三十年代的时候,田汉对宗白华、徐悲鸿、梅兰芳等人的批评,是有些偏颇的,但仅限于思想的交锋,这其实也正是那个时代文化精神的活跃与多样所在。

1956年,田汉以人民代表的身份,进行了一次重要的旅行,调查艺人的生活状况,并很快发表两篇文章,分别为《切实关心老艺人的生活》与《为演员的青春请命》,引起了极大的震动。

1957年为老艺人萧长华设宴祝寿

因艺人的生存条件恶劣,田汉在文章中有感而发,他既愤然于地方官员对艺术尤其是对戏曲艺术的冷落与淡忘,也不满于越来越严重的形式主义,这些事情不断消耗着艺人们的艺术青春。

为民请命的田汉如此说道:“在领导上缺乏对演员更细致亲切的关切...每天的宝贵光阴消耗在按时上班看书看报、聊闲天、开没有完的无所谓的会、干业务以外的一般琐碎工作...”

如此仗义执言、性情流露的文章,是会得罪人的,因而1957年的时候田汉差点被打成“右派”,因为周总理的保护,这才度过了难关。

但是到了《关汉卿》、《谢瑶环》这样的戏,因为抨击黑暗、歌颂“为民请命”,这立即就引来了别有用心之人的莫须有的政治构陷,这一劫他没能再躲得过去。

1960年,周扬也对田汉如此说道:“你有长处但也有些毛病,比如你说话总有自由主义,有时候意图是好的,但不讲究方式方法,这可不是一件好事。”

1964年,因对江青竭力提倡现代戏的不满与冷淡,他与江青的两次谈话都是不欢而散,已经67岁的田汉在文艺整风中作自我检讨时,仍被称为“同志”与“田老”,他的同事们认为这也仅是一场思想上的批判,但就在一年多之后,田汉的悲剧已无可避免。

1964年在批评会上自我检讨

1966年2月,尽管没有点到田汉的名字,但他的作品《谢瑶环》已被公开批判为“大毒草”,他于当年6月被隔离审查,12月被捕入狱。

他的生命终结,因他的性情,也因他为民请命的“顽固”,周扬沦为阶下囚,郭沫若自身难保,他田汉又岂能幸运躲过?

在狱中,在病中,田汉仍留下了断简残篇,其中也有两首诗。

其中一首写于1967年7月1日,这一天是党的生日,田汉如此写道:“先烈热血洒神州,我等后辈有何求?”

另一首写于1967年9月25日,即将迎来建国18周年的国庆节,虽然已是月末可家里的钱尚未寄到,田汉虽心里着急却也难掩兴奋之情:“缔造艰难十八年,神州真是舜尧天...美蒋枉自相骄殄,七亿吾民莫比坚。”

彼时的田汉虽处境艰难,但仍保持着对“爱国爱乡”人生信条的忠诚与热情,他自信自己还能为人民做些有益的工作。

这一点,田汉与邓拓、吴晗等人是一样的,忠诚、热情、杰出,但最终他们都被悲剧所吞噬。

1968年3月25日,田汉的最后一则日记里,仍在记挂着自己的老母亲,这或许也是他留给亲人们的,最后的怀念。

去世的时候,田汉没有给亲人们留下什么,连骨灰也没有,可当人们在凭吊他的时候,在将他的形象予以诗化、戏剧化的时候,在一遍遍高唱《义勇军进行曲》的时候,又似乎都有这样一种感觉:

他似一片落叶,在历史中翻飞。