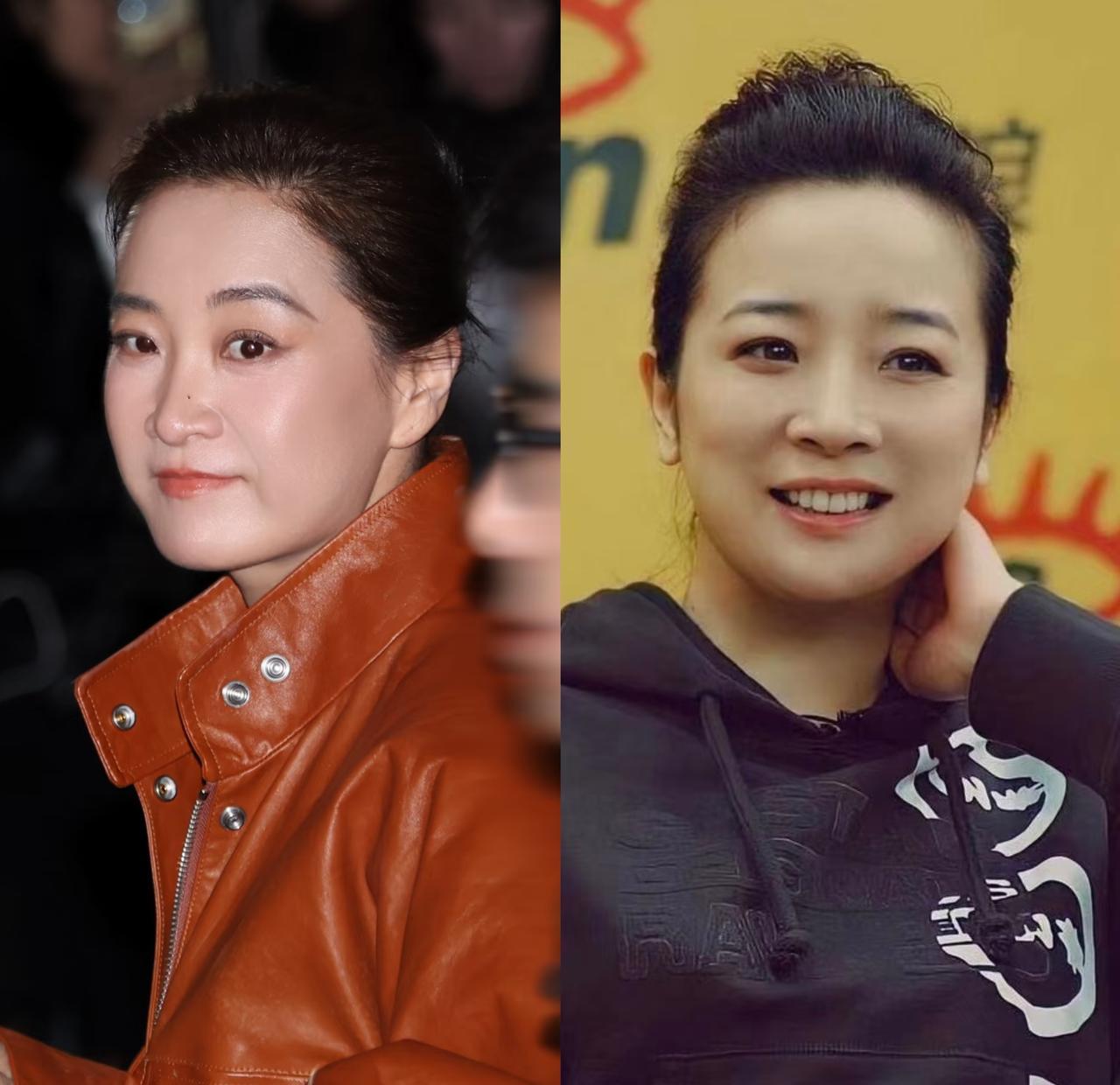

米兰的灯光打在那件棕色皮衣上。 皱褶的皮质反着冷光。 黑白短裙下是两条陌生的小腿。 这是贾玲? 镜头扫过她颧骨时全场静了0.7秒。 瘦了100斤。 丢了一张脸。 评论区炸出三波人:一波刷“陈小艺老师好”,一波赌五毛是苗圃,还有一波在找酒窝。 那张圆脸曾像邻居家的米缸——现在成了博物馆的瓷瓶。 光滑。 易碎。 隔着玻璃。 她上周在后台揉着胃部说:“器官需要空间呼吸。 ”但观众需要锚点。 我们靠酒窝认领欢乐,靠双下巴确认亲切。 当脂肪消失,连带着消失的是一种触觉记忆。 人们不是在认脸,是在检索情绪坐标。 造型师把衣架摔在桌上:“转型不是换衣服,是换皮肤。 新皮肤长好前总会发痒。 ”六个月。 她说公众需要六个月重建神经链接。 这段时间里,贾玲会被错认成任何瘦削的中年女性——直到她开口说第一个笑话。 喜剧人的核裂变发生在皮下三厘米处。 脂肪层可以蒸发,但幽默感有半衰期。 她在试衣间里对着镜子排练段子,波纹从声带震到空气,皮衣的褶皱一动不动。 这才是关键:当我们闭眼听她说话,贾玲永远会是贾玲。 身份焦虑是面哈哈镜。 我们既渴望改变又恐惧消散。 每个在健身房流汗的人都在进行小型形象政变——撕掉旧版本,印刷新封面。 区别在于普通人只需要对浴室镜子交代,而明星需要向十四亿双眼睛申请身份续签。 时装周散场时,有个女孩追上她:“贾玲姐,能笑一下吗? ”她转头,颧骨推起陌生的肌肉群。 酒窝没出现。 但眼睛弯成了所有人都认识的弧度。 那弧度里藏着所有未减去的部分。 我们最终认出的从来不是轮廓。 是光从哪个角度折射出人性的形状。