第七天晚上十一点半,李晴的手机屏幕在黑暗里亮了一下。她盯着那个备注“王八蛋”的号码,手指悬在键盘上半天,最后打了三个字加一个问号:“喂,死了没?”

发出去她就后悔了。这算什么意思?显得自己多在乎似的。可消息撤不回了。

她摔了手机钻进被窝,把脸埋进枕头里。枕头是结婚时买的,绣着一对歪歪扭扭的鸳鸯,陈东说像两只肥鸭子。现在这只“肥鸭子”闻起来一股隔夜的眼泪味。

冷战是从上周三开始的。为什么吵来着?李晴想了半天,竟然想不起来了。好像是因为他袜子乱扔,还是因为他忘了结婚纪念日?都不是,那种小事吵不起来。好像……好像就是他说了句“你能不能别这么累”,她就炸了。

“我累?我不累谁累?房贷是谁在还?你妈住院是谁跑前跑后?孩子补习班是谁在盯?”她当时的声音尖得自己都陌生。

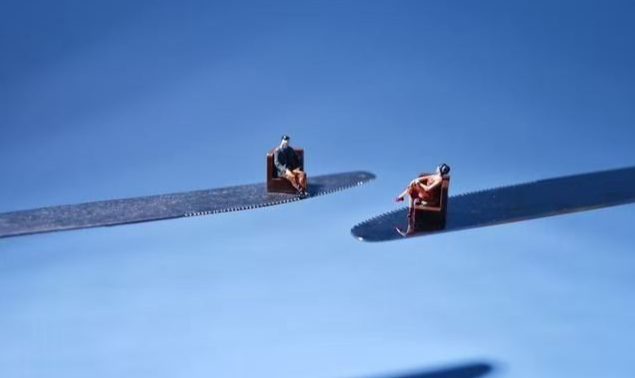

陈东没还嘴,就坐在沙发上抽烟,一根接一根。烟雾把他罩在里面,像个透明的壳。她最恨他这个样子——不说话,不反驳,就用沉默把她晾在那儿,晾得她像个无理取闹的疯子。

后来她就搬到了客房。其实也不叫搬,就是抱着枕头过去了。陈东没拦,也没问。第二天早上她出来,他已经上班去了,餐桌上放着煎蛋和牛奶,蛋煎糊了边。

就这样过了七天。七天里他们通过三次话,一次是物业催缴,一次是孩子老师找家长,还有一次是陈东问她“你那条蓝裙子放哪了”。每句话都干巴巴的,像晒透的稻草,一碰就碎。

手机震了。李晴猛地从枕头里抬起头,抓过来看。

陈东回得很快,快得不正常。屏幕上是长长的一段:

“还没死。但胃疼三天了,昨天去了医院,医生说是胃炎加胆囊炎。没告诉你,怕你说我矫情。药在床头抽屉里,白色的三片,棕色的一片。你要是半夜听见动静,不是我偷吃东西,可能是疼醒了。阳台那盆茉莉该浇水了,你说过周三浇。洗衣机里的衣服还没晾,要是臭了你就扔了吧。对了,你上次说想看的那部电影上线了,我充了会员,密码是你生日。”

李晴盯着屏幕,一个字一个字地看。看第一遍没懂,看第二遍眼眶开始发烫,看到“密码是你生日”的时候,喉咙里哽了一下。

这算什么?临终交代?还是求和信?

她掀开被子下床,光脚走进客厅。阳台的茉莉果然蔫了,叶子卷着边。洗衣机盖子开着,里面的衣服闷了一股潮味。她走过去拉开床头抽屉,白色和棕色的药板排得整整齐齐,旁边还有半包苏打饼干。

主卧的门关着,缝里没光。李晴站了一会儿,抬手想敲门,又放下了。转身去厨房烧了壶水,水开的声音在寂静里格外响。

她端着水杯和药推开主卧门。窗帘没拉严,月光漏进来一道,正好打在床上。陈东侧躺着,背对着门,肩膀弓成一个生硬的弧度。

“起来吃药。”李晴说,声音有点哑。

陈东动了动,没回头:“放那儿吧。”

“不行,现在吃。”

他还是不动。李晴走过去,把水杯放在床头柜上,啪一声开了灯。灯光刺眼,陈东皱着眉转过头,脸色是青白的,额角有汗。

看见他这副样子,李晴心里那点别扭突然就散了,只剩下一阵细细密密的疼,像针扎。“疼不会说吗?”她把药递过去,“张嘴。”

陈东看着她,眼神很深,深得像口井。他接过药,就着水吞了,喉结动了动。“谢谢。”

两个字轻飘飘的,落在空气里。李晴在床沿坐下,手放在膝盖上,手指绞在一起。“胃疼怎么不说?”

“说了你会听吗?”陈东顿了顿,“你那会儿在气头上。”

“我在气头上你就不能服个软?”话一出口她就知道不对——还是那副得理不饶人的调子。可她控制不住。这七天憋着的委屈、愤怒、还有说不清的害怕,这会儿全涌上来了。“陈东,你每次都这样。一吵架就闭嘴,晾着我。晾七天!你知不知道这七天我怎么过的?”

陈东撑着手臂坐起来,靠在床头。月光照着他半边脸,显得憔悴。“我不知道该怎么哄你。”他声音很低,“我说什么都不对。说‘别累’,你觉得我嫌你烦;说‘我来’,你又说我抢你功劳。李晴,我有时候……不知道该怎么跟你说话了。”

这话像根针,轻轻扎进了最软的地方。李晴低下头,看着自己绞在一起的手指。指甲上还残留着上周做的蔻丹,颜色是她喜欢的酒红。陈东说过这颜色衬她。“我没不让你哄。”她听见自己小声说,“可你总要哄对吧?不能晾着不管。”

沉默。漫长的沉默里,只有床头闹钟滴答的声音。

“你那条短信,”陈东忽然开口,“我看到的时候……”

他停住了。李晴抬头看他。“看到的时候怎么了?”

“笑了。”陈东嘴角扯了扯,一个不成形的苦笑,“你还是这样。关心人都要呛着来。上学那会儿我打球崴了脚,你也这么问:‘喂,瘸了没?’”

记忆突然鲜活地跳出来——大二夏天的篮球场,陈东抱着脚踝坐在地上,一群男生围着。李晴扒开人群冲进去,第一句话就是那句凶巴巴的“瘸了没”。后来她一路把他扶到医务室,路上不停地数落他不小心。

“我那会儿是真凶。”李晴喃喃。

“是真凶。”陈东点头,“可医务室老师说,我这脚得冷敷,没冰块。你二话不说跑去小卖部买了支雪糕,化了一手,还要掰开喂我。”

空气好像软了一点。那股紧绷的、对峙的东西,悄悄化开了。

“现在不会了。”李晴说,“雪糕多贵啊。”

陈东看着她,看了很久。久到李晴以为他不会再说话了,他才开口:“晴晴,我们别吵了。”声音很轻,像怕惊碎什么,“我胃疼的时候在想,要是真就这么疼死了,最后跟你说的话是上周三那句‘随你便’,那我……”

他没说下去,喉咙动了动,把脸别开了。

李晴的眼泪毫无预兆地掉下来,一颗接一颗,砸在手背上。她抬手擦,却越擦越多。“你闭嘴。”她说,带着哭腔,“不许说死不死的。”

“好,不说。”

她伸手握住他的手。手是凉的,手心有汗。她把那只手拉到被子里,用自己的手心捂着。“还疼吗?”

“好点了。”

“明天早上我去请假,陪你输液。”

“不用……”

“闭嘴。”

陈东不说话了,任由她捂着手。过了一会儿,他的手反过来握住了她的,力道很紧。

月光移了一点,那道光线现在横在床上,照亮两个人交握的手。

“茉莉花枯了。”李晴忽然说。

“明天我浇水。”

“洗衣机里的衣服都臭了。”

“明天我重洗。”

“电影……”

“明天我们一起看。”

李晴把脸靠在他肩上,闭上眼。七天来第一次,她闻到了他身上的味道——不是烟味,是那种很淡的、熟悉的,属于陈东的味道。像晒过的棉布,像老房子的木头,像一切可以称之为“家”的东西。

“喂。”她小声说。

“嗯?”

“下次吵架,不许晾我七天。”

“好。”

“你胃疼要跟我说。”

“好。”

“还有……”

她停住了。陈东等了一会儿,低头看她:“还有什么?”

李晴抬起脸,在月光里看着他。那张脸四十岁了,眼角有纹,鬓角有白。可她还是看见了二十岁那个在篮球场上傻笑的男生。

“还有,”她说,“密码别老用我生日,容易被盗。”

陈东笑了。真真正正地笑了,眼睛弯起来,那些疲惫和病气被冲淡了。“那用什么?”

“用……”李晴想了想,“用我们第一次吵架的日子吧。提醒你,再吵也不能晾着。”

“好主意。”陈东点头,“哪一天来着?”

两人同时愣住,然后一起笑出声。笑了又停住,在黑暗里对望。七天筑起的墙轰然倒塌,碎成了灰。

后来他们睡着了,手还握在一起。阳台的茉莉在夜色里蜷着叶子,月光给它镀了层银边。洗衣机里的衣服静静地等着明天。

早晨六点,闹钟还没响。李晴先醒了,看见陈东睡得沉,眉头展开了些。她轻轻抽出手,下床去厨房。冰箱里有小米,她抓了一把淘净,放进锅里慢慢熬。

窗外天刚亮,灰蓝色的,像块磨旧的布。粥在锅里咕嘟咕嘟地响,水汽蒙了玻璃一片白。

手机在客厅响了。李晴擦擦手去接,是孩子从学校打来的,问周末回不回家。

“回。”李晴说,“爸爸胃不舒服,我们都在家。”

挂断电话,她回到厨房看着那锅粥。米粒已经开了花,黏稠稠的,冒着热气。她想起陈东胃疼时喜欢吃烂粥,说这样胃里舒服。

盛了一碗端去卧室,陈东正好醒了,眯着眼看她。

“喝点。”李晴坐到床边,“烫,慢慢喝。”

陈东撑着坐起来,接过碗。热气扑在他脸上,他吹了吹,喝了一口。“咸淡正好。”

李晴没说话,看着他喝。晨光从窗帘缝挤进来,照着他喝粥的样子。喉结一动一动,睫毛垂着,很认真。

“还疼吗?”她问。

“好多了。”陈东放下碗,“你熬的粥治百病。”

“贫嘴。”

陈东笑了笑,伸手拉住她的手。“晴晴。”

“嗯?”

“那个短信……”

“怎么了?”

他顿了顿,摇摇头。“没事。”

可李晴知道他想说什么。昨天半夜他疼醒了一次,她没睡熟,立刻爬起来给他拿药。吃完药他靠在她肩上,说了一句很轻的话,轻得像梦话:“你问死没死的时候,我在想,你要是真在乎我死不死就好了。”

她当时没应,假装睡着了。可心里像被什么东西撞了一下,疼得发酸。

“在乎的。”她忽然说。

陈东抬眼。

“在乎你死不死。”李晴看着他的眼睛,“很在乎。”

泪水毫无预兆地涌上来,在眼眶里打转。陈东伸手把她搂进怀里,紧紧的,像要把她按进骨子里。李晴把脸埋在他肩窝,眼泪湿了他睡衣一片。

“对不起。”陈东哑着嗓子说。

“我也对不起。”李晴闷声说,“不该晾着你。”

“是我先晾你的。”

“我脾气太大。”

“我嘴太笨。”

两人同时停住,然后一起笑了,笑得眼泪都出来了。窗外天彻底亮了,阳光洒进来,金晃晃的一地。

粥在床头凉了,谁也没再喝。可热腾腾的水汽还飘在空气里,暖洋洋的,像这个早晨该有的样子。