不记得是78年12月,还是79年1月,只记得是收甘蔗的季节,上级派人来村里动员参加担架队。

报名都是自愿,报名处的人也没有提到要去打仗。

只说是越南已经欺负到我们头上来了,现在要招募一批支前民兵,帮助边境群众抢种抢收,同时支援前线边防斗争。

据前两年去修国防公路的民工说,边境局势已经有点乱,还有传闻说两国边民隔河洗衣服时经常对骂,有时候互相扔棍棒、石头。

我作为退伍军人,又是民兵排长,报名支前义不容辞。

人对于战场,经历越多越感到害怕,没有经历过的就高高兴兴上战场,以为打仗就是小孩子玩着闹。

我就是高高兴兴上的战场。

报名担架队的,都不是为了钱,也没有人给你发工资,只在生产队记工分,一天记十工分,算出工一天。

那时候的人讲政治,有革命热情,被选上担架队的都高兴得不得了。

没人怕越南人,哪能叫你那么容易侵犯?

去参加报名的人,有的刚结婚,有的家里孩子都没断奶,都想去。

田东县的每一个生产大队都有人报名参加,我所在的靖逸生产大队有48人入选支前队伍。

我是退伍老兵,之前在湛江当兵,与海南岛隔海相望,在部队时,除了抓训练就是抓生产,没经历过什么战事。

服役两年退伍后,我回到老家田东,担任靖逸生产大队的民兵排长,现在报名支前义不容辞。

选上的民兵三个班编成一个担架排。

牛行生产大队只编有两个班,靖逸大队多了一个班,就和牛行合编一个排,就是4连3排。

因牛行大队的民兵排长身体有伤,就由我任3排排长兼任9班班长。

武装部派人下来给我们集训了几个周,包括Z字型前进、射击投弹、卫生知识、担架使用等。

我们还自学并动手制作土担架,也就是竹子和麻绳做成的担架。

集训结束后就回家等待通知。

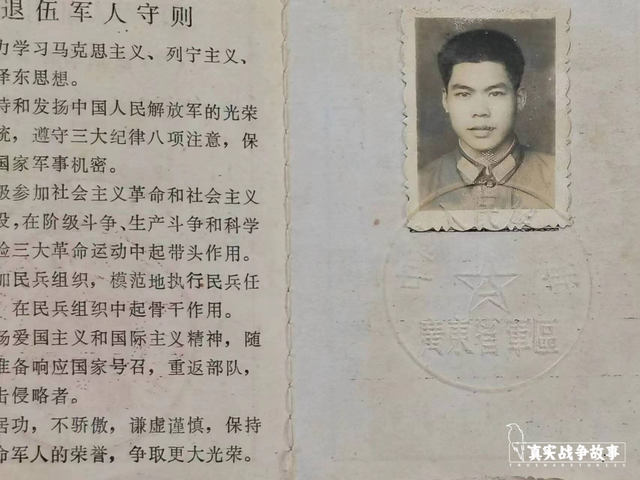

我的退伍证

2月14日,战斗通知正式下达。

那天早上刮风下雨,还落冰雹。我们吃完午饭后就前往中山小学或田东一中集合,在这里过夜。

第二天,后勤处统一发放棉制服、蚊帐、解放鞋等生活物资,棉衣胸口左侧处写有“田东担架营”,这是识别我们身份的唯一途径。

还发放崭新的、上着枪油的五六式冲锋枪和一百发子弹。回来的时候还要验收,带多少去,拿多少回。

每一支枪都有编号,登记在你的名下,要求枪在人在。

一个担架班就只有正副班长能拿枪,其他人就扛担架。

我们是乘坐煤矿、交通局调的货车前往龙邦边境。有一些家属来为我们壮行,路两边树叶被冰雹都打掉光了。

晚上九点抵达龙邦后方的吕平村,通知我们把个人物品打包好就地存放,在一张纸条上填写个人信息,包括名字、地址、收件人等。

大家都清楚这张纸条意味着什么。

16日,我们抵达龙邦,参加作战大会。

战时口号是“部队打到哪里,我们就支援到哪里”,“一切为了前线,一切为了胜利”。

战士们已经个个剃光头,一是为了表达作战决心,二是当头部受伤时方便包扎和治疗。

会后,部队指导员下来向我们交代支前任务,前送弹药、后运伤员,所谓“两头赶、两头重”。

指导员还明确军令,打仗时有一人临阵脱逃的,在场有三人以上,可以把此人就地正法,不需要打报告。

打仗也不能忘记喊话工作。

上面派了一个会说越南语的教官来教我们基本的越南话,据说这个人在越南有八个老婆,老爸还在越南当大官。

他教会了我们“诺松空叶”(缴枪不杀)和“宗堆宽宏毒冰”(我们宽待俘虏)。

我们配属41军123师368团。

该团任务是佯攻越南茶灵,占据龙邦当面的八达岭和八姑岭,俗称 “两岭”,达到吸引越军注意力,减轻友邻部队穿插压力的目的。

战场鸟瞰图

我们3排先是被分配到一个山洞附近,走近才知道这是一个弹药库,里面堆满了各类弹药箱,还有运输卡车不断开来。

运输排长指挥我们卸货,并把弹药搬到附近炮兵阵地里。

山沟里、路两旁,我从来没见过这么多的加农炮,它们都被伪装网覆盖着。

一个弹药箱约有五十斤重,来回这么几趟,有的人已经吃不消了。

刚回到弹药库没能喘口气,排长马上让我们跟随部队执行摸营任务,就是趁黑去偷袭对方的兵营。

这次摸营行动有一些伤亡,好在距离不远,和其他的担架队很快就把伤员送到临时救护所,就在弹药库后方。

为了让伤员躺得更舒服一些,我们把发来的棉被铺在担架上,可以做垫子,也可以保暖。

总攻还没开始,救护所就已经进进出出,忙碌起来。

2月17日6:40分,战斗正式打响。

我军炮兵阵地轰隆隆万炮齐发,对越军阵地进行炮火覆盖,炮弹“弗弗弗”地打过去。

天空仿佛打雷闪电一样,两岭的山头被炸的通红,像极了大火烧山。炮打响时,在场所有人都被震得哆嗦一下,大家都瞪大眼睛张大嘴巴,看呆了。

虽然没有说话,但看着眼前的景象,没有一个人是不怕的。

越南那边也有火炮回击,一节一节地往前炸到我们的前沿阵地,但没有我方的炮那么密集,炸点距离弹药库也很远。

看了一会,我突然反应过来,让民兵全部在墙边趴下,拿担架上的棉被盖在头上,以防被弹片击中。

这些棉被之前沾了伤员的血还没干,混着泥土湿漉漉地往下滴。

有的民兵觉得棉被盖住头很恶心,又臭又腥,不想盖,我就骂他们:“恶心?万一击中(你了)你就更恶心!你们都不知道死字怎么写!”

总攻的火炮打了十多分钟,开始向越南纵深进行轰炸。

连长随即让我们带上弹药箱、火箭炮、担架一起向着两岭进攻。

进攻路线需要经过一大片由稻田、深沟、公路组成的开阔田野。

连长让民兵跟在部队后面,不要掉队,因为沿途还遍布地雷、毒竹签,走错路就没命。

民兵正在运送弹药

越军对面山头打过来的子弹,“呼呼呼”贴着我们头皮飞过去,我们像虾一样弯着腰,死死地贴着解放军冲锋。

突然,对面打过来七八发炮弹,声音从远处呜呜地过来,然后变为急剧的咻咻声。

开阔地根本没有掩护的地方,火炮来袭,我们只能就地卧倒,一手摁着弹药箱,另一只手保护着头。

听天由命,祈祷炮弹不要炸到自己。

爆炸会形成滚烫的热浪,我们这些民兵民工,没有一个不被热浪烫伤,皮肤红通通的。

我除开扛着五十斤的弹药箱,还背着一把枪,四个手榴弹,十斤米袋和压缩饼干,在这么短的时间内卧倒哪有那么容易。

有个四平大队的民兵因为慢了半秒,一发82迫击炮打来正中他的头部,整个头都不见了,身体晃了晃就倒下来。

他当时距离我就一米左右。

好不容易冲到山脚下,对方的子弹像雨点一样泼下来,光靠步兵很难进攻。

只见战士们快速架好迫击炮,还用步话机呼叫炮台炮火支援。

我赶紧把身上的火箭弹、机枪弹运给部队进行反击。

重炮、迫击炮、火箭炮一齐往越军阵地发射,山头几个阵地都被炸开了花。

山坡上竹林密布,大炮炸起的碎片砸在竹子上噼里啪啦响成一片。

山上的泥土都被掀起一层,踩在上面软绵绵地陷下去。

四周都是越南人的暗堡,专门对外打冷枪。

我们不怕炮声,就怕冷枪,因为枪响必有伤亡,很多人就倒在冷枪之下。

进攻的时候一定要弯腰沿着战壕走,有时候路过被摧毁的暗堡,担心里面有人,也再补一两个手榴弹进去,手榴弹消耗大。

进攻两岭的战斗十分激烈,越靠近山头的地方伤亡越大。

越南人连高射机枪都用来对付我们,打在身上伤口有碗口这么大。

我刚上到山头,就看到地上躺着六七个战士,有些已经牺牲,一个小战士望着我,央求道:“老乡啊,先把我送回去吧。”

战场上,运送伤员是争分夺秒的事情。

然而,下雨过后的泥地特别湿滑,送伤员可不比运炮弹容易。

民兵三到五人为一个运输组,两人在前后扛,另两人在侧面托着防止倾斜。

我负责拿枪走在前面警戒,有人扛累了我就去轮换着抬。

山头阵地都修在直挺挺的山崖上,只能一人抓着伤员背带,一人在下面接。

遇到更高的地方,还需要把伤员固定在担架上,再慢慢地吊下去。

走下山时,在前面的人就得把担架高高举起来,在后面的队员则蹲着,两手几乎贴到地上,以此保持担架的平衡。

边境地形都是高山和灌木,根本就没有路可言,淋湿的灌木被侦察部队走过之后就倒伏下来,走的人多了,太阳再一晒,就慢慢变成一条路。

这些路七拐八弯,两边还可能有竹签和地雷。

大家就小心翼翼沿着这些千军万马踩出来的路,一直朝着北边回去,也就是回国的方向。

地图上直线几百米的距离,我们不知道翻过多少个山头,用去多少个小时。

伤员在路上还问我:“准备到家了吗?”

我就说:“你安心,快到了。”

你不安慰他不行,他受伤,很痛的。

我们走出两岭后,还需要冲过进攻时的那片田野才能回到国境。

如果你以为在田野平地上扛伤员很方便,那就错啦。

我们走过去时已经是白天,越南人在对面的山头上看的清清楚楚,都拿机枪封锁你。

我让民兵们九十度弯着腰低着头,两个腿几乎是蹲着走,尽量减小目标,拿田里的草掩护。

最要命的是要横穿田野上的公路,公路可以说是必经之地。

公路上毫无遮掩,还高出田野半米,走在上面对方一打一个准。

我先趴在路沿上观察情况,让民兵们把伤员用绳子固定在担架上,担架的头尾再绑上一段绳子,我抓着绳头翻上公路,然后全身贴地打滚来到另一边,一刻都不敢停。

确定安全后,路对面的民兵快速把固定在担架上的伤员推上公路,我在这头连忙把伤员拉过来,剩下的人也依次像我一样翻滚过来。

历尽千辛万苦,我们总算是把总攻后的第一位伤员,安全运送到临时救护所。

此时的临时救护所已经都是伤员,门口盖着白布的则是已经牺牲的。伤员经过初步救治后,被卡车运往更后方的野战医院。

烈士则被转运到陵园,在那里进行清洗、登记和安葬。

完成这一趟前送后运,已经快到中午了。

这一来一回,我全身都快要散架一般。

民兵把物资运上山头

没多久,一个从阵地上急匆匆返回来的战士对我们喊道:“你们班长是谁?马上带队扛十箱子弹跟我去XX高地。”

我连忙熄灭刚抽了半口的烟,扛着弹药箱和担架,继续冲向八姑岭。我们担架队一整天几乎就是这么来来回回,扛过多少箱弹药,送过多少伤员,根本数不清。

很多民兵都是第一次上战场,面对着炮火炸过来都不免发抖。

但前送后运这么多次,也不像刚开始那样害怕和紧张了,因为你面对这些东西那么多次,早就麻木了。

战斗从凌晨一直打到傍晚,终于胜利攻下两岭。

我们也不敢明目张胆地跳出阵地欢呼,万一暴露目标,冷枪冷炮打过来怎么办?

一整日的战斗,我们都在优先运送伤员,整个两岭还有许多烈士遗体没来得及运送回去。

趁着天黑前把烈士遗体运回边境后,正想趁着战事稍缓煮一些东西吃,点名时我发现班里少了一个人。

我们之前都是把弹药运到山头后,再分发到不同的阵地上。

当时攻下很多阵地,伤亡也大,有一些民兵到了阵地就原地和解放军一起执行防守阵地的任务了。

我以为他也跟着部队守山头,所以回来得晚。

然而,左等右等,部队陆陆续续回来了,他还没有出现,我越来越紧张,看到回来的人就马上过去询问有没有看到我的民兵。

半夜的时候,我打听到部队已经在傍晚接到撤出八姑岭,回边境就地防御的命令。

我意识到大事不妙,这个点还不回来,八成是死在越南那边的山上了。这民兵和我都是同一个生产大队的兄弟,回去怎么跟他父母交代?

我是带队的,自己班里有人下落不明,不知生死,怎能不着急?

我整晚都在发愁,顾不上吃东西,都在四处打听。

其实当时也没有什么吃的,基本都在就着水吃压缩饼干。

万幸的是,第二天,也就是18号早上九点左右,那位民兵安全返回,还抬着一位烈士的遗体呢。

看见他我立马松一口气:“诶呀,看到你没事就好,我的心终于能安定了。”

原来他在运送烈士遗体返回时,在一个山脚下迷了路,与他一起的还有一名战士、一名部队指导员和三个民兵。

一行六个人在那山头兜兜转转一整夜,天黑了根本找不到路,又担心夜晚遇上袭击,只好找个地方躲起来,等天亮才回到边境。

后来知道,迷路的山头应该是12号高地,是两岭战斗最激烈的地方之一。

从18号开始,我们白天就和部队挖壕沟、埋地雷。

晚上就配合部队出境侦察、抓舌头,但主要还是把遗留在八姑岭上的烈士遗体收殓回来。

这两天不敢说身经百战,但也算是知道打仗是什么样子的了。

我现在觉得最危险的是夜晚战场上的寂静,因为你根本不知道敌人在哪里盯着你。

虽然大部队撤回来了,但在八姑岭的前沿主要阵地还留有部队驻守,需要我们运送弹药巩固阵地,回来时把烈士遗体运回去。

记得第一次夜晚出去收殓烈士遗体的时候,我们地形不熟,晚上也没有灯光,如果遇到越南人袭击,我们这一两条枪根本顶不住。

我作为班里为数不多会用枪的,把子弹带、挎包装满子弹。没有枪的人,就带手榴弹自卫。

我手上这把冲锋枪比五六式半自动步枪好多了,突突突能一扫一大片,特别适合遭遇战。

带我们上阵地的是一名小战士,12月份才参的军,是个玉林人,大概十八九岁的样子,大家都叫他玉林仔。

他连枪都不能用熟练,到了夜晚方向也不会找。

结果,走着走着,我变成领头的了。

我(后排)的军装照

我肩上扛着子弹箱,弯着腰,手指始终扣着扳机,随时准备开火。

玉林仔也端着枪紧紧跟在我后面,中间是拿弹药和担架的人,副班长则走在最后一个,担任警戒。

当时的夜晚真的是伸手不见五指,只能听到远处有枪炮声,路上却静得可怕。

只要有风吹草动,我们几个的枪口立马就指过去。

我们先是沿着战壕摸上去,里面有很多越南兵的尸体,他们被打退后来不及收殓,只能扔在战壕里。

因为腐烂会产生气体,尸体的肚子都鼓鼓囊囊的,还钻出来密密麻麻的蛆。

加上总攻时候的炮击,很多尸体烂得只剩下那副牙齿,踩上去滑溜溜的,会把扛着重物的我们滑倒,那场面别提多残忍和恶心了。

人即使戴着两层口罩,再用毛巾紧紧裹着都会被尸臭味穿透,而捂得紧又无法呼吸,想松口罩那个臭气就沿着缝隙直窜进来,真是进退两难。

在这样的环境待久了,吃什么都会倒胃口,以为食物发烂发臭,但那实际上是我们身上沾的尸臭味。

我也顾不得那么多,真的是深一脚浅一脚,踩着这些发烂的尸体上去的。

没人不想翻出战壕绕过去,但战壕两侧不知道埋了多少竹签、地雷,如果不跟着这个开辟的路线走,就是死路一条。

接下来前往阵地制高点的路,就没有战壕通上去了。

我趴下来紧盯着夜空,无论夜有多黑,只要看仔细,还是能辨认出哨兵的剪影和阵地的轮廓,因为天总是会比大地亮一些。

同时,得趴得够低,这样才能摸到路,注意到隐藏的地雷和竹签。这都是我在部队里学到的东西。

现在学生有军训,我觉得特别的好,不然你突然上战场,像新兵一样没经验,是很危险的。

看到哨兵后,得先对口令。

有人问“革”,就得答“命”;问“前”,就接“锋”。

有些人紧张得答不上来,或口令答错了,子弹可就会扫过来。

回去的路上,玉林仔悄悄跟我说:“老班长啊,以后我死活都要跟着你走,没办法啊,我枪都不会打。”

就这样,我带着玉林仔走了好几趟,直到他自己熟练,他才敢带其他的民兵上阵地。

临别的时候,他还特别感谢我教给他的东西。

上到制高点,把子弹交给哨兵,我们开始收殓烈士遗骸。

对于已经腐烂无法辨认的烈士遗体,我就翻遗体衣服的领子、口袋,上面缝有个人信息。

担架有时候在一些狭窄的战壕里展不开,我们就用手一把一把抓上来,拿雨衣包好放在担架上。

打仗的时候人会高度紧张,因此难免发生些不理智的事情。

一天夜晚,我刚刚带领九班执行完前送后运,后一批回来的排长发现有阵地上还有一具遗体没有运送回来。

一身硝烟味的排长就朝我吼道:“他妈的9班长!你现在就带人上高地去把烈士给运回来,那三具遗体中间的就是。”

排长硬是要我立即去收殓遗体,不然就要枪毙我。

我明白战场纪律是不允许丢失一具烈士遗体,但为什么不能让我们先休息一下呢?

我们已经执行了一天的任务,体力消耗很大,要去的那个阵地偏偏处在最远的山头。

跟我同一届入伍的一名民兵,他以前是特务连的,过来跟我说别理那个排长,他讲:“去就去,不去就说不去,看他能怎么办。”

我就再次去找那个排长理论,至少先让我们休息一下。

我刚要张嘴,排长拔出手枪顶着我的头,枪机大开着,说:“没有办法,都是中国人,我们自己人能不运回来吗!”

后来,我就命令牛行大队的民兵班派人去把烈士运回来,他们那天还没有执行过任务。

牛行民兵回来时,说遗体的肉已经全部腐烂,抓都抓不起来。

战后好多年,那几个牛行民兵还拿这件事来骂我,认为我偏袒同村的人,故意让牛行的人顶靖逸的人去。

那个夜晚真的是层层施加压力,不然真的是执行不下去了。

有的时候,我们还负责运送越南俘虏。

我是第一次看见越南人,长得和我们的人很像,如果他们不说话,我只能从他们的制服去辨别。

有的俘虏还会一点普通话,交流起来也比较方便。我们是宽待俘虏的,给他们烟抽,有伤的还会照顾他们。

有时候对他们也没那么客气。俘虏们手脚被捆着爬不上那些大卡车,我们一个人抓他肩,一个人抓他脚,像抛猪一样把俘虏们扔上了车,一些有伤的俘虏还痛得哇哇大叫,我们也不管他。

忙完第一轮,终于轮到休整了,紧绷的神经立马放松。

感觉自己在战场上就不是一个人类,只有回到我们中国边境这边,才觉得自己像个人一样活着。

连队指导员不忘下来给我们打气,做动员工作。

指导员说:“部队能打下两岭全靠人民群众前送后运,没有你们这些民兵民工、担架队配合解放军,部队打不赢。你们是打不垮的钢铁运输线。”

民兵在运送伤员

连日的战斗,我们全身臭烘烘,衣服没有一个地方是完整的,身上沾满泥巴和血迹。

现在回想起来,我们那时候真是凄凉悲惨,根本不像现在战争电视剧里拍的那样衣服光鲜亮丽,还梳着个大背头。

听到指导员的话,大家都感到很光荣,觉得自己做的事情得到了认可。

伙食也跟着改善了一些,虽然还是在吃压缩饼干,但也能吃到蔬菜、豆腐和猪肉。

记得最好吃的就是水果罐头,因为它便捷,能充饥还解渴,也不腻,大家都争着吃。

我们跟的部队来自广东军区,里面有很多广东战士。

排长和连长指导员让战士们把带来的广东烧包全部拿出来,满满地装了好几个大箩筐。

每一次开饭前,指导员都对战士们说,你们不准吃,先给民兵吃。

等我们吃完,指导员还会问:“你们吃完了吗?吃好了吗?”

之后才轮到战士们吃,我们的部队真的是子弟兵。

到26日和27日,上级下令再次攻占两岭。

和17日的总攻不同,这次我们拿下两岭后,就一路攻到两岭后方的茶灵县城。

然后转移到茶灵修整,破坏该地的军事设施,以及在附近山区执行清剿任务,俗称捉“地老鼠”。

茶灵县城不大,百姓都跑光了,大多是砖木屋。

抽水站、桥梁已经被炸毁、电线杆歪倒一边,比较显眼的建筑只剩下化肥厂和电影院。

路两旁还倒着许多无人清理的尸体,有越南人的,也有牛猪牲畜的,在太阳底下晒得肚子发胀,城里到处散发着尸臭味。

回撤那天,千军万马经过这条大路,那些尸体已经烂掉,和泥土混在一起成为路的一部分了。

在县城的这几天是伙食最丰盛的时候。

牛、猪、鸡、鸭都没人看管,四处跑来跑去,但一些民兵带的老土枪膛线都磨滑了,十几米的距离连一头猪都打不中。

有的端起冲锋枪,突突几下就把猪和牛放倒,有的猪一枪还打不死,被吓得四处乱窜。

饥饿的民兵一拥而上把猪放倒,割下肉和内脏拿去吃。

越南人也很聪明,他们担心家里的猪跑掉,就在撤退前在地里挖上很多圆溜溜的坑,然后把猪放进去,就露半个头出来,远远一看还以为是个人。

他们没想到,这样反而省的我们费力去抓,拿削好的竹签直接给猪放血,拎出来就可以割肉吃。

还有一些人四处抓鸡鸭吃,吃不完的还把鸡鸭串起来吊在步枪上,一摇一晃带回去吃。

你说他违反群众纪律,他就说这是抗美援越时期援助的,现在是时候把物资还回来了。

需要注意的就是不能用越南这边的水,因为都被死尸污染了,也害怕被下毒。

商店里的罐头和粮食也不敢拿,同样是怕有毒。

我们一般是早上进入山区清剿,下午四五点钟退出来。

一些洞里面有木箱、床铺和谷米,可能是避战难民的居所。

当时我们搜寻到一个特别大的洞,里面堆放有保存完好的糖饼、苏联的武器装备、国产自行车。

洞深处还有一袋袋写着“中国中粮”字样的大米。有人看到这些,抓起单车和枪就砸,然后扔进附近的池塘里。

当时能搬走的物资都搬走,剩下实在运不完的粮食,一声叹息就地烧光,熊熊大火烧了足足有三天。

一座仓库里还存放着用来榨糖的甘蔗,放置太久已经变干变硬,大家口渴难耐,也是抓起来就咬。

部队还开着推土机、挖机,挖开掩埋有军火粮食的洞坑,再用钩机把物资放到卡车上运回国内,一车一车连绵不绝。

大卡车上装着战利品,也载着伤员,有的车则放满了麻袋,看着车厢不断滴下来的血,我们猜测里面都是尸体。

3月16日是我们胜利回国的日子。

道路两边挤满了边境群众,欢迎我们回国。

在龙邦镇上有一口大井,很多人在那里洗衣服。

担架队路过时,年轻的姑娘和老阿婆们都迎上来说:“老乡,阿叔,让我们来帮你洗衣服吧。”

我连忙摆手拒绝。我没有换洗衣物,身穿的衣服已经破烂不堪,这衣服再洗可能就洗没了。

当晚我们就睡在龙邦小学腾出来的教室里,教室四面漏风,屋顶上的瓦片所剩无几,细雨还不停地飘进来。

不过也没多想,我一躺下就睡着了,睡得很香。

大概凌晨三点左右,来接我们的卡车队伍开到镇上,我们就陆续上车准备回家。

边民听到动静,都起身忙着煮糯米饭、鸡蛋,递给我们在车上的人吃。有的人塞不进来,就从车厢缝隙里硬塞。

路两边都是来欢送我们的人,人群里能看到好多七八十岁的老人。

离开龙邦后,我们在靖西的一个广场下了车,大家间隔一米,整整齐齐地坐在广场上。

部队首长来慰问担架队,还跟大家讲了接下来的任务。

首长说,家里带来的东西可以带回去,但军队的东西,比如子弹炮弹,就不能带回家,否则是违反纪律。

四平大队有个民兵,身上藏了个手榴弹,本来想拿回去耍威风。听完首长的话,他赶紧把手榴弹藏在带来的棉被里。

可是部队查得特别仔细,手榴弹被当场找出来,那民兵被批评一顿:“你是想拿回去搞大革命吗?”

还有好多人的挎包里都装满从弹药库里拿出来的子弹,以为能带回家打猎。

看到那个民兵被批评的样子,其他人都偷偷跑到附近的厕所,把身上的子弹都倒进茅坑里,茅坑里全是一堆闪闪发光的子弹。

部队给支前参战的民兵三个月的零花钱,第一个月七块,第二个月八块,第三个月九块,一共发三个月,每人还发了一斤半的猪肉。

在靖西,我们和解放军以及中央慰问团还一起吃了一顿饭。

每个人都领到毛巾、钢笔、茶杯、背心等纪念品,大家都挺高兴。

能从战场活着回来,不容易。

三月中旬,解放军部队已全部撤回境内。

我所在的三排全体平安归来,乘坐卡车回到田东一中的操场。小小的一块操场上人山人海聚满了家属,哭的、笑的都有。

我看到家人来接时,也没有电视剧里的那种拥抱,最多拉着手,看看全身上下有没有少哪块地方,说一声:“回来了?没事就好。”

回家的路上,大家都在擦眼泪。

回到家,最多也就吃了比平时丰富点的饭,第二天就和往常一样下地干农活。

靖逸大队有一些人因为在边境留下来执行掩埋烈士的工作,直到三月底四月才回来。

当时信息闭塞,有流言说三月中旬之后还没有回来的就是死在越南那边了。

他们的家属每日以泪洗面,出工干活也在哭。

有一天,上级发给我一个三等功的奖章。

没有开会,也没有讨论,什么原因被授予的也记不清楚了,可能是带领所有民兵安全回家吧。

我的参战纪念章和三等功勋章

我返乡不久,生产大队就分田到户了。

每天就思考着着如何劳作,地里来年种什么,不然就没有饭吃,家里的主要收入就是种地。

大概十几年前,我们这些担架队民兵每月分到60元的参战补助,中间有几次提高,现在一个月能拿380元。

有的民兵经常因为这个补贴感到生气,不是嫌少,主要是不公平。

身边那些好吃懒做,领政府救济金的还拿500呢,逢年过节还有人慰问。

我们还不如那些懒汉?

时代也真的变了,当年家家户户争着送儿子去当兵,现在,都舍不得送儿子去参军了。

人对于战场,经历的越多越感到害怕,没有经历过的就高高兴兴上战场,以为打仗就是小孩子玩着闹。

四十多年过去,我也没再到过边境,听说中越边境贸易、旅游搞得红红火火,和以前完全不同了。

不打仗,平安过日子真好。

黄业就一开始的讲述是激昂澎湃的,讲到后面,他时常抹着泪,多次用到“凄凉”一词。

这个“凄凉”,我想不仅是战场上,也有战场下。

他们的奖章和中央慰问团发的杯子,静静地躺在楼梯的角落里,像他们一样,早已无人问津。

得知我们要记录下他们的故事,老人们很诧异,说他们只是普通百姓,这些经历算不上什么历史,没有什么好记录的。

其实,普通人有普通人的伟大之处。

陈毅将军就曾说过,淮海战役的胜利是人民群众用小推车推出来的。

民兵虽不能左右战役决策,但千千万万的他们,却实实在在夯实了每一场人民战争胜利的基础。

黄业就不仅自己讲得认真,他也不忘叮嘱其他民兵说:“你们要如实讲,不能夸张、也不能谦虚,要实事求是。”

尽管民兵们对待遇充满了困惑和不解,但问及重回79年的报名处,还会不会报名支前,他们依旧坚定地说:“肯定报名的,没有什么好害怕的。”

战争的经历让他们懂得生命的珍贵,也体会到保家卫国的崇高精神。

身处和平年代的我们,要是忘了这两点,那才是这个社会最大的损失。

编辑:祈遇 霞姐

图片来源:黄业就提供,部分来源于网络

黄桂初、雷介光等民兵对该文亦有贡献

关注我,看更多真实战争故事!